○中山町職員服務規程

昭和49年6月29日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務の宣誓(第3条)

第3章 職員証及び職員徽章(第4条・第5条)

第4章 執務(第6条―第19条)

第5章 身分等の異動(第20条―第25条)

第6章 宿直及び日直勤務(第26条―第33条)

第7章 補則(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、本町に勤務する一般職に属する常勤の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則等及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正に、かつ、能率的に職務の遂行に専念しなければならないことはもちろんのこと、職の信用を傷つけたり、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第2章 服務の宣誓

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者(以下「新規採用者」という。)は、中山町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年条例第12号。以下本条において「宣誓条例」という。)第2条の規定に基づき辞令書を交付された際、宣誓条例別記様式による宣誓書に署名し、当該辞令交付者に提出するものとする。

第3章 職員証及び職員徽章

(職員証)

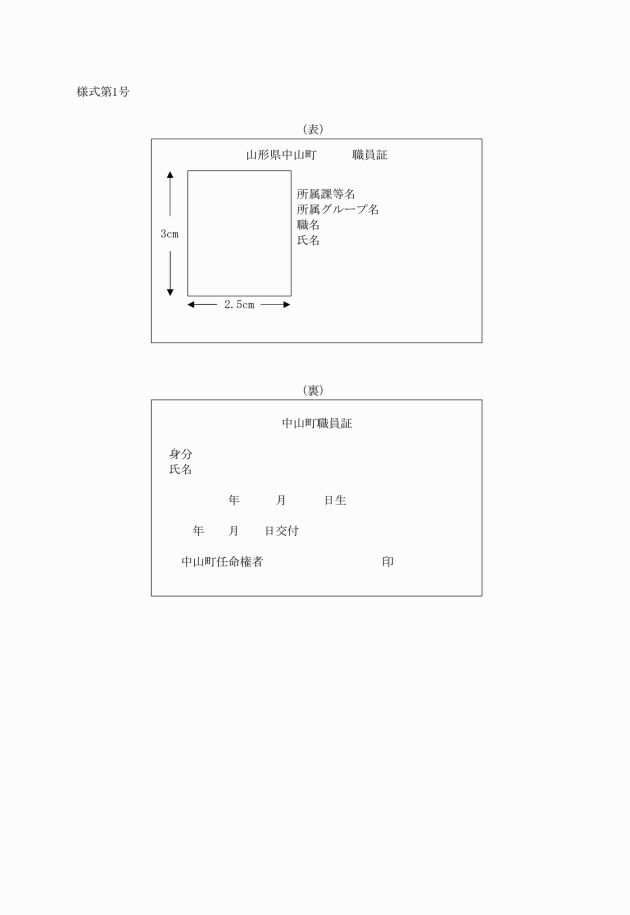

第4条 職員は、常に職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

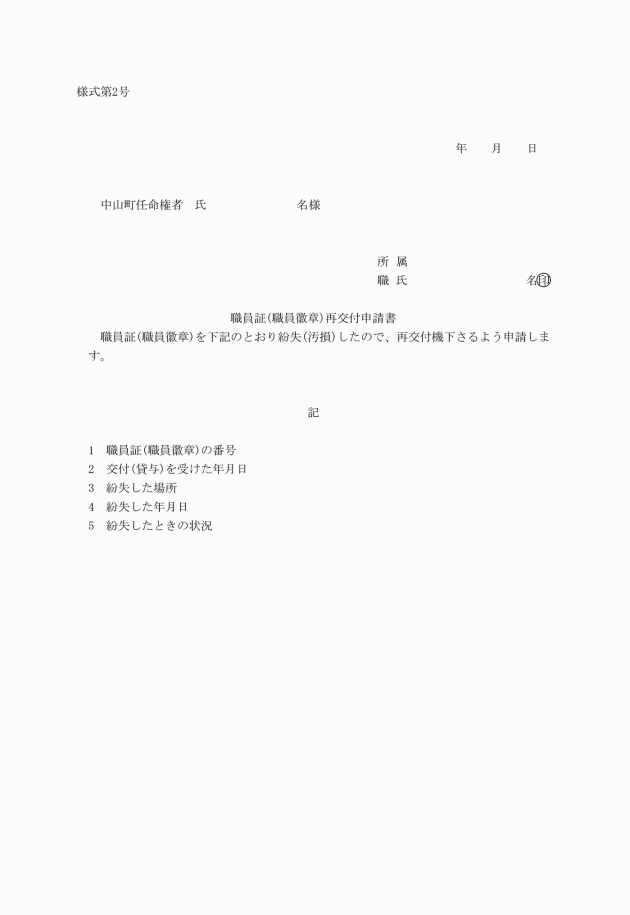

2 職員証を紛失し、又は汚損して再交付を受けようとするときは、職員証再交付申請書(様式第2号)に、汚損の場合にあっては、当該職員証を添えて提出しなければならない。

3 職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証の書換えを受けなければならない。

4 職員が職員でなくなったときは、速やかに職員証を返還しなければならない。

5 職員証は交換し、又は貸与してはならない。

(職員徽章)

第5条 職員は、中山町職員徽章佩用規程(昭和30年訓令第1号)に基づき常に着用しなければならない。

第4章 執務

(勤務時間等)

第6条 職員の勤務時間及び休憩時間は、中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第3項及び第4条の規定に基づき任命権者が定める場合を除くほか、次の表に掲げるとおりである。

区分 | 時間 |

勤務時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |

休憩時間 | 正午から1時間 |

2 課長等は、職務の遂行上特に必要がある場合において、前項に規定する勤務時間の割振り、休憩時間を臨時に変更するときは、総務広報課長に協議しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない場合の休憩時間の臨時の変更については、この限りでない。

(出勤)

第7条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿取扱要領に基づき自ら押印しなければならない。

(退庁)

第9条 職員は、退庁時刻には別段の命令がない限り、次の各号に掲げる措置をして退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 宿日直員に看守を依頼する文書、物品等を宿日直員に確実に引き継ぐこと。

(3) 火気のしまつ、消燈、戸締り等をすること。

(休暇)

第10条 職員が中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下本条において「勤務時間条例」という。)及び同条例の施行に関する規則(平成7年規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)の規定により、休暇を受けようとするときに提出する書類は次のとおりである。

区分 | 提出書類 | 根拠規則 | 摘要 |

年次有給休暇 | 年次有給休暇申請書 | 勤務時間規則 | 同左様式第3号 |

病気休暇 特別休暇 | /病気/特別/休暇申請書 | 同上 | 同左様式第4号 |

介護休暇 | 介護休暇申請書 | 同上 | 同左様式第5号 |

2 前項に規定する書類は、休暇を受けようとする日の前日までに提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により前日までに提出できない場合は、直ちに電話その他の方法による連絡をするとともに事後速やかに提出しなければならない。

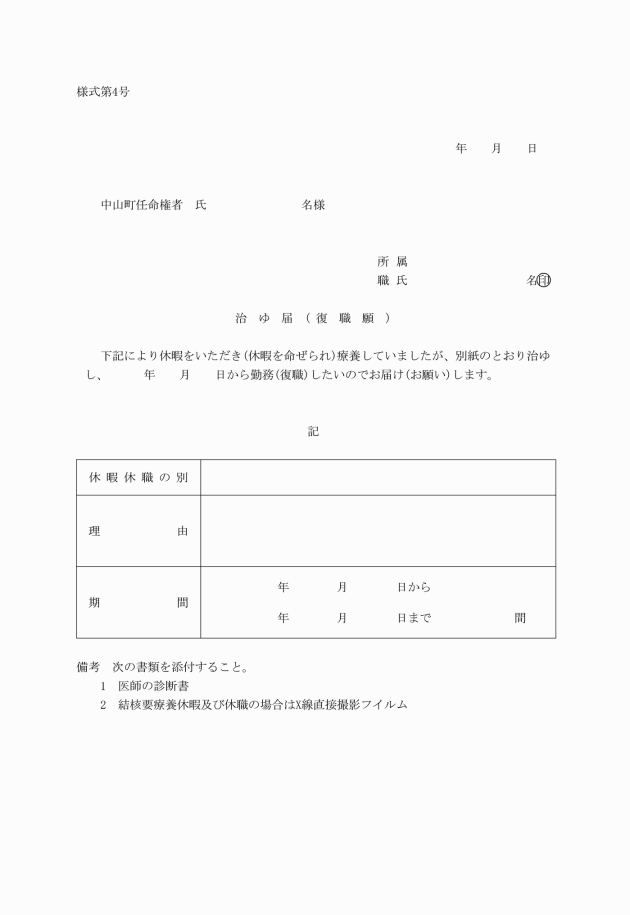

3 職員は、傷病により休職を命ぜられ、又は特別休暇の承認を受けている場合において、当該休職又は休暇の理由が消滅したと認められるときは、治ゆ届(様式第4号)に医師の診断書を添えて届け出なければならない。ただし、承認を受けた病気休暇の期間が7日以内の場合は治ゆ届及び医師の診断書の提出を、7日をこえ30日以内の場合は医師の診断書の提出を、それぞれ省略することができる。

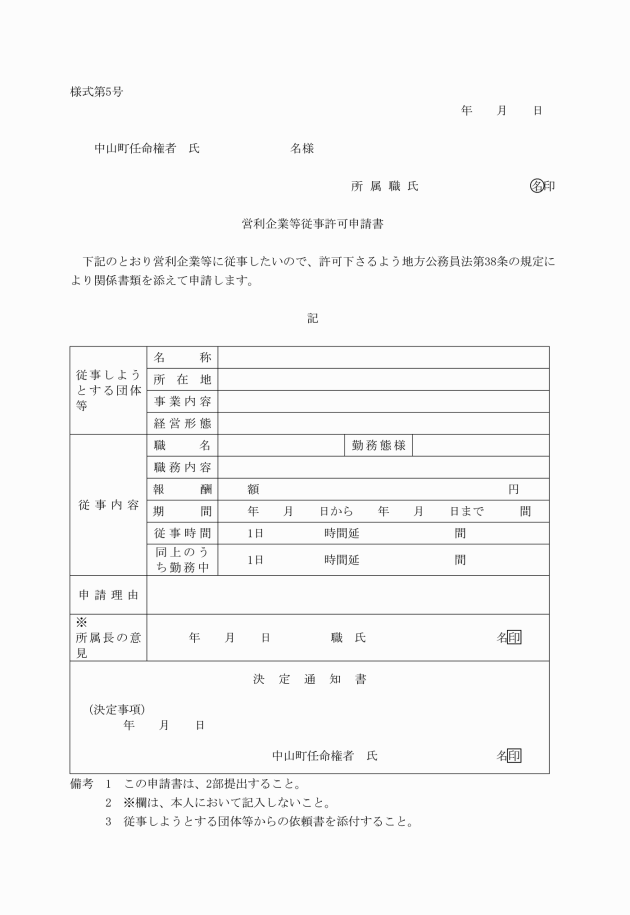

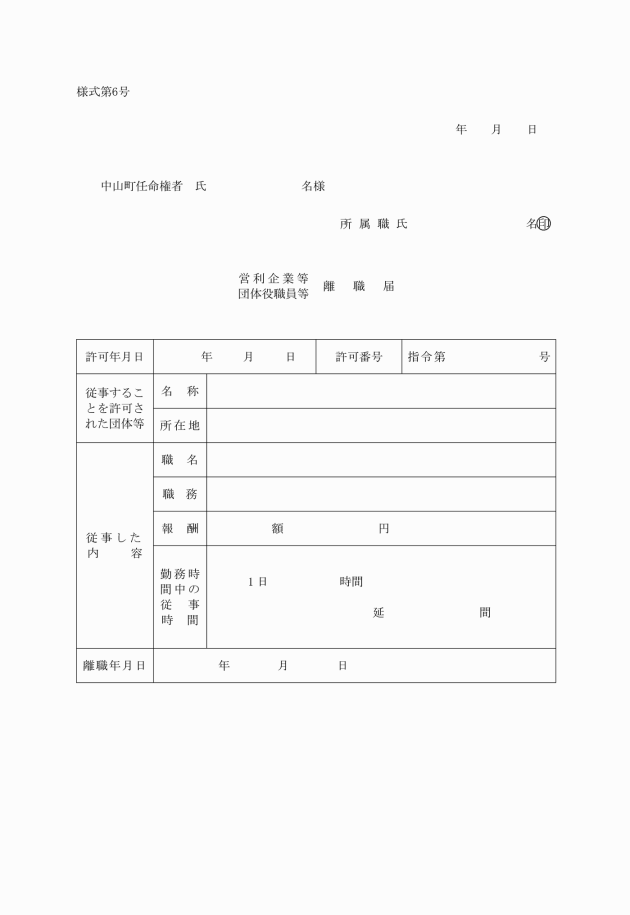

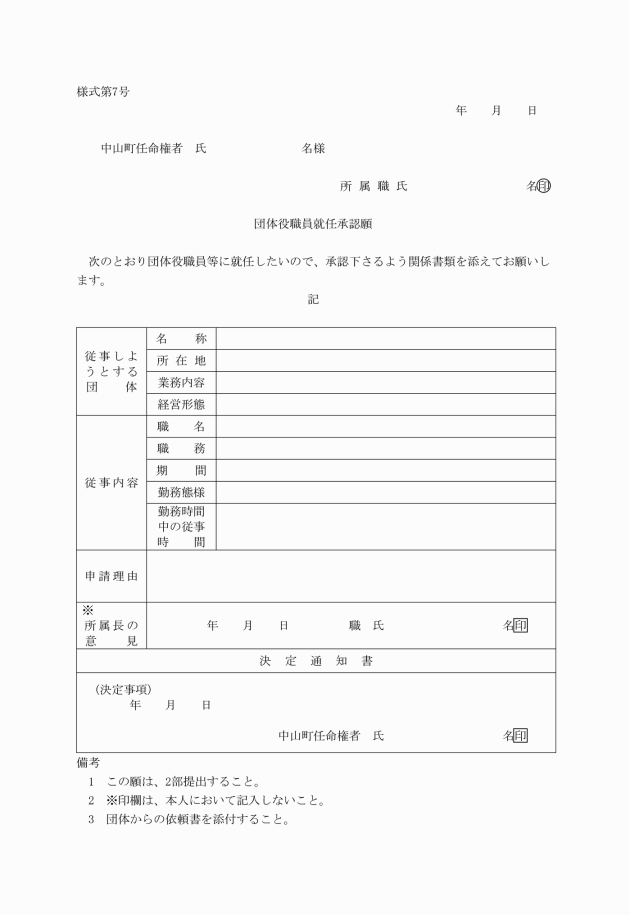

(職務専念義務の免除)

第11条 職員は、中山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第13号。以下本条において「条例」という。)第2条第1項に規定する職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、同条例の施行に関する規則(昭和49年規則第7号)別記様式の申請書に、条例第2条第1項各号の一に該当する旨を証明する書類又はその写を添えて提出しなければならない。ただし、研修を受ける場合その他任命権者があらかじめ特に承認した場合は、この限りでない。

2 職員は、職員団体又は労働組合の役職員に就任したときは、その旨を任命権者に報告しなければならない。

(執務上の心得)

第14条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下次項において同じ。)中、みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に一時外出しようとするときは、所属長の承認を受けるものとし、また一時離席しようとする場合においても上司に届け出る等常に自己の所在を明らかにしておくように心掛けなければならない。

3 職員は、上司の許可を受けないで文書を庁外に持ち出し、又は職務上当該文書に関係する職員以外の者に提示し、若しくはその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(執務環境の整理)

第15条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整とんに留意するとともに物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所管の文書を整理し、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第16条 職員は、法令による証人、鑑定人等として裁判所その他の官公署へ出頭を求められ、職務上の秘密に属する事項について発表を求められたときは、その発表しようとする内容について、任命権者の許可を受けなければならない。

2 職員は、前項の規定に基づく出頭が職務に関するものであるときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。

3 職員は、第1項の規定に基づき許可を受けて発表したときは、その内容について文書で速やかに任命権者に報告しなければならない。

(出張)

第17条 職員は、出張を命ぜられた場合は、出張に際し、上司の指示を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、用務の都合、天災地変、交通遮断、病気等のため受けた命令の内容どおりに用務を遂行することができないときは、速やかにその旨を所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 職員は、出張を命ぜられた期間内であっても、当該出張の用務が終了したときは、速やかに帰庁して執務しなければならない。

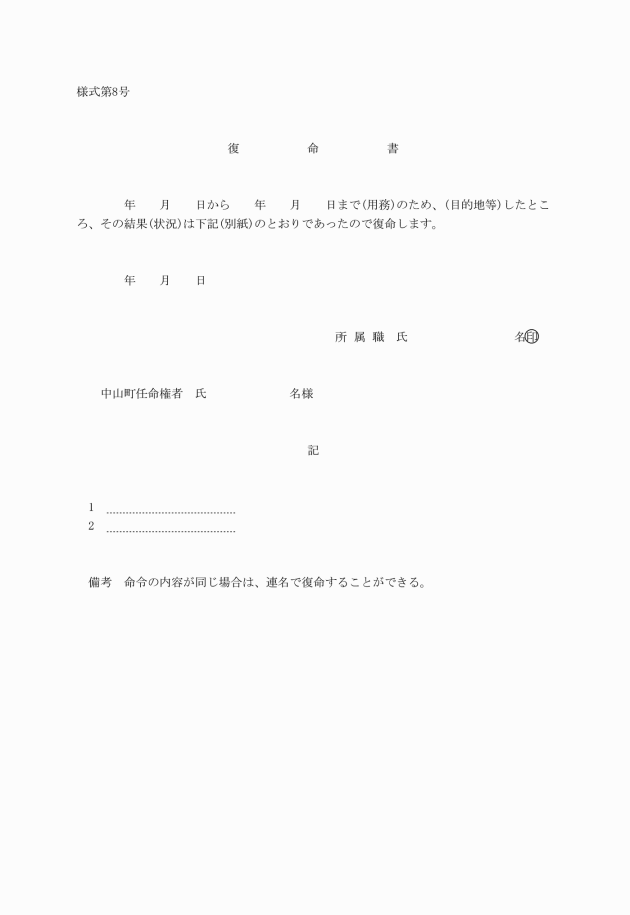

(復命)

第18条 出張した職員は、帰庁したときは、直ちにその概要を口頭で所属長に報告するとともに、速やかに復命書(様式第8号)を作成して提出しなければならない。ただし、上司に随行した場合又は軽易な事項については、復命書の提出を省略することができる。

(事故報告)

第19条 職員は、勤務中に若しくは勤務時間外に当該職務の遂行に関し若しくは関しないで事故が発生したときは、速やかにその内容を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

第5章 身分等の異動

(赴任)

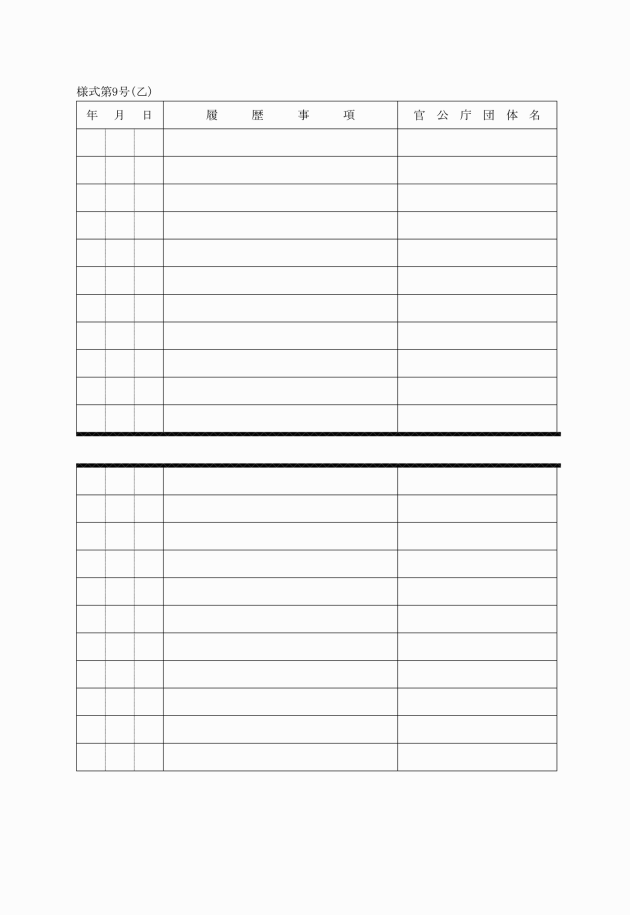

第20条 新規採用者又は転任を命ぜられた者は、速やかに着任しなければならない。

(赴任に伴う提出書類)

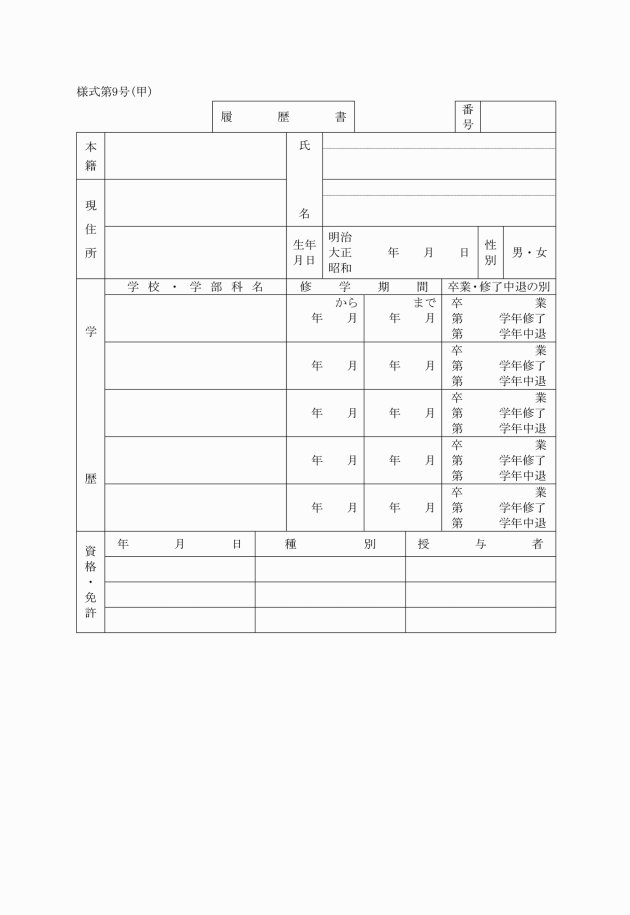

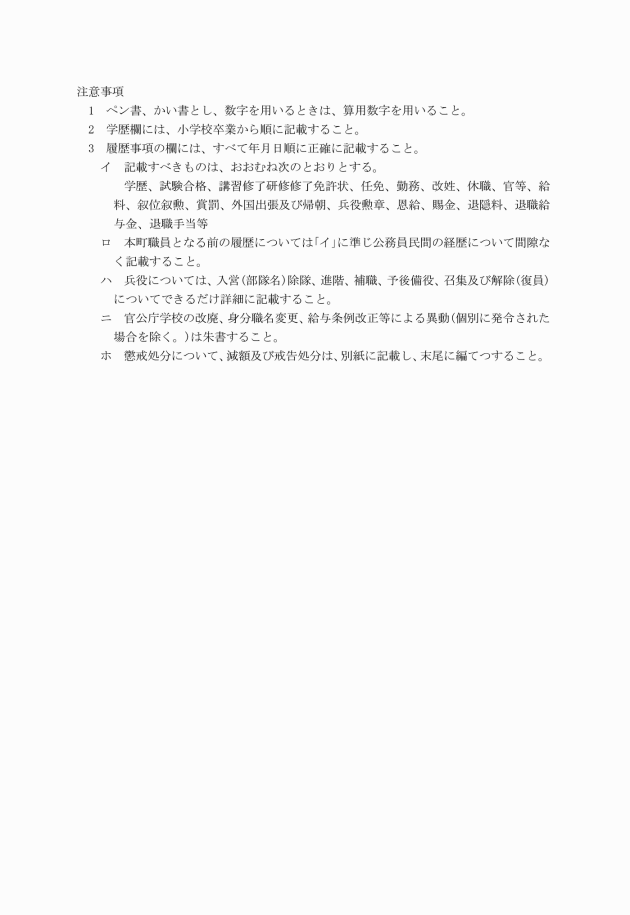

第21条 新規採用者及び転任を命ぜられた者は、それぞれの区分に従い、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第22条 職員は、私事旅行、転地療養等により7日以上にわたりその住所を離れるときは、あらかじめ、その理由、行先、期間等を所属長に届け出なければならない。

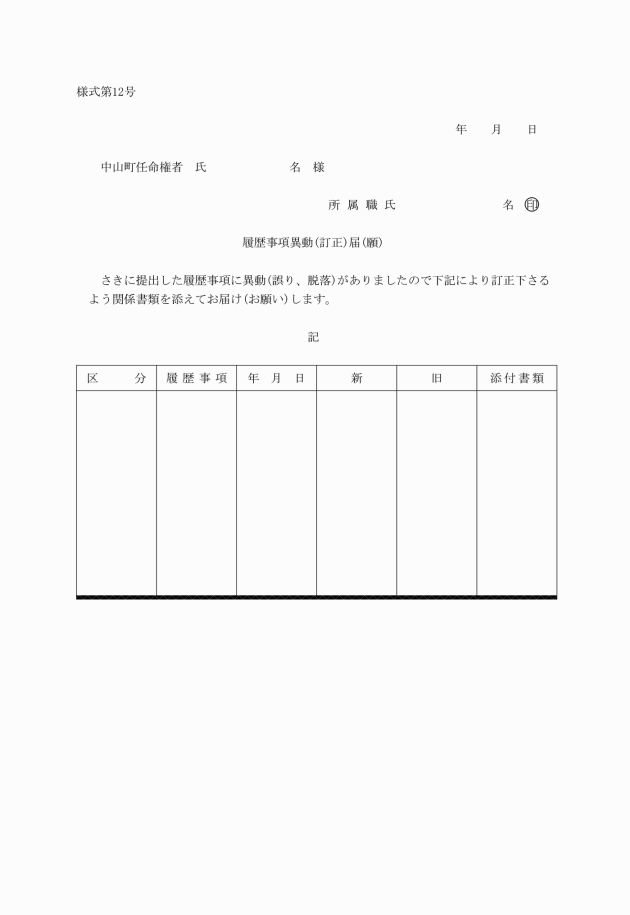

3 前2項に規定する履歴事項異動届及び履歴事項訂正願に添付する書類は、おおむね次のとおりとする。

(1) 本籍、氏名に係る場合 戸籍抄本

(2) 学歴、資格、免許に係る場合 卒業(修了)証書、合格証、免許証等又はその写

(3) 国、地方公共団体その他公共的団体が行う研修に係る場合(中山町が行う場合を除く) 修了証書又はその写

(4) 職歴に係る場合 雇用主がある場合は、当該雇用主が発行する証明書

(5) 軍歴に係る場合 国又は都道府県知事の発行する軍歴証明書

(事務引継)

第24条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担任する事務を速やかに後任者又は上司の指名する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

2 職員は、出張、休暇、欠勤等により不在になるときは、担任事務について必要な事項を上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(退職)

第25条 職員は、その意により退職しようとするときは、あらかじめ退職願(様式第13号)を任免権者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する退職願は、退職希望日の1箇月前までに提出されなければならない。

第6章 宿直及び日直勤務

(宿日直員の設置)

第26条 勤務時間外における庁舎設備、備品書類等の保全、文書の収受、外部との連絡及び庁内の看視の事務を行うため、本庁及び出先機関に宿直又は日直の勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)を置く。

2 宿日直員の人員は、別に定める。

(宿日直管理者)

第27条 宿日直勤務は、本庁にあっては総務広報課長が、出先機関にあっては当該出先機関の長が管理する。

(1) 女性職員(日直を除く。)及び18歳未満の職員

(2) 職員となった日から10日以内の者

(3) 感染症疾患の者

(4) 負傷又は病気により休職を命ぜられた者が復職後において、又は病気休暇を与えられた者が休暇の期間満了後において、なお健康上普通勤務を困難とする理由により病気休暇の承認を受けている者

(5) 前各号に掲げる者を除くほか、宿日直勤務が不適当な職員

2 宿日直員を2名以上置く場合は、そのうち1名は職員又はこれに準ずるものとする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

3 本条に規定する命令は、翌月の分につき毎月25日までに行うものとする。

(宿日直勤務の交替等)

第29条 宿日直員は、勤務日に事故又はやむを得ない理由のため勤務することができないときは、遅くとも命ぜられた日の前日までに交替者を定め、その旨を宿日直管理者の許可を得て勤務を他の職員に引き継ぎ退庁することができる。

(宿日直員の勤務時間)

第30条 宿日直員の勤務時間は次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後零時30分まで

2 宿日直員は、その勤務時間を経過しても引き続き勤務する宿日直員に事務の引継ぎを終了するまでは、前項の規定にかかわらず、なお、勤務しなければならない。

(宿日直員の任務)

第31条 宿日直員の任務は、次のとおりとする。

(1) 勤務時間外に送達された文書の収受

(2) 警備その他庁中の取締

(3) 庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生した場合の臨機の措置並びに消防機関、警察署、宿日直管理者及び上司との連絡

(4) 外部との連絡

(5) 勤務時間外に登退庁した職員及び外来者の確認

(6) 前各号に掲げるものを除くほか、宿日直勤務について宿日直管理者が定めた事項

(宿日直日誌)

第32条 宿日直員は、宿日直日誌に所要の事項を記載し、宿日直管理者の閲覧に供さなければならない。

(その他)

第33条 この章に定めるものを除くほか、宿日直員の勤務について必要な事項は、宿日直管理者が定めることができる。

2 宿日直管理者は、宿日直員心得その他宿日直員の勤務内容を定め、又は変更したときは、その内容を町長に報告しなければならない。

第7章 補則

(非常の際の措置)

第34条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに適宜の措置をとるとともに、上司の指揮に従わなければならない。

2 所属長は、前項に規定する非常事態に備えるため、重要な文書、物品等の持出し順位を定め、特に重要なものについては「非常持出」の表示を朱書して、常に持出しやすいように整備しておかなければならない。

(願、届出の提出)

第35条 この訓令の定めにより提出する書類は、所属長に提出するものとする。

(委任)

第36条 この訓令に定めるものを除くほか、同訓令の施行について必要な事項は、総務広報課長が定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年12月25日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成5年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月5日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成16年10月8日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月18日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月27日訓令第5号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月15日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第4号/)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月25日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月10日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月4日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月30日訓令第1号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月2日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。