○中山町保育の実施等事務取扱要綱

平成29年2月27日

告示第18号

中山町保育の実施等事務取扱要綱(平成10年告示第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町における保育の実施等事務の適正な執行を確保するため、中山町保育の実施に関する規則(平成29年規則第4号)、中山町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年条例第14号)及び中山町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年規則第17号。以下「施行規則」という。)に定めるものを除くほか、保育の実施等事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施基準の取扱)

第2条 保育の実施は、保育の必要性の高い児童から順次行うものとする。

2 保育を必要とする子どものうち、優先的に保育を行う必要があると認められる場合は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するときとする。

(1) ひとり親家庭に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態、その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障がいを有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 多子世帯であること。

(10) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

(入所申込みの受付)

第3条 入所申込みは、随時、健康福祉課で受け付けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、4月の初日にかかる入所については、あらかじめ期間を定めて入所申込みを受付けるものとする。

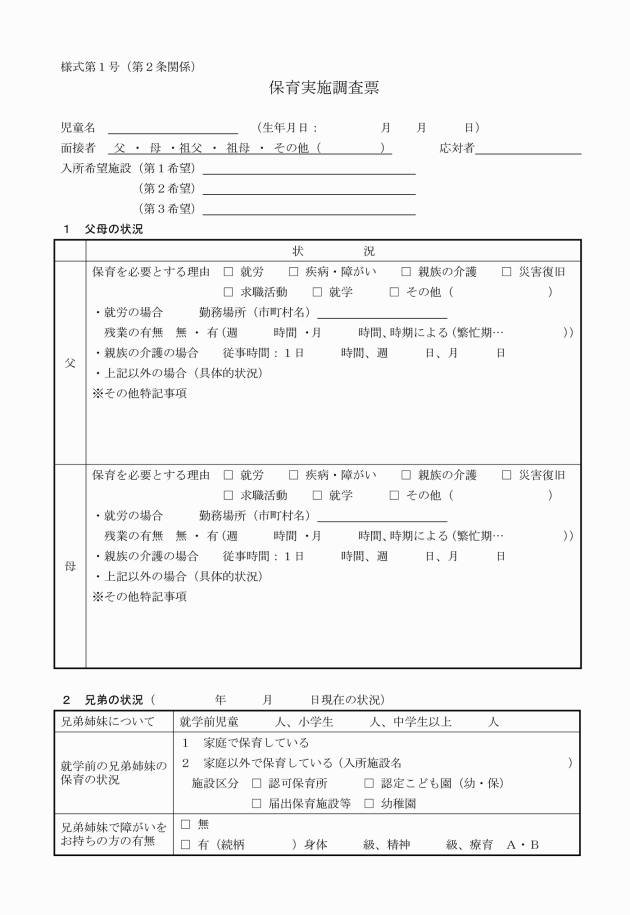

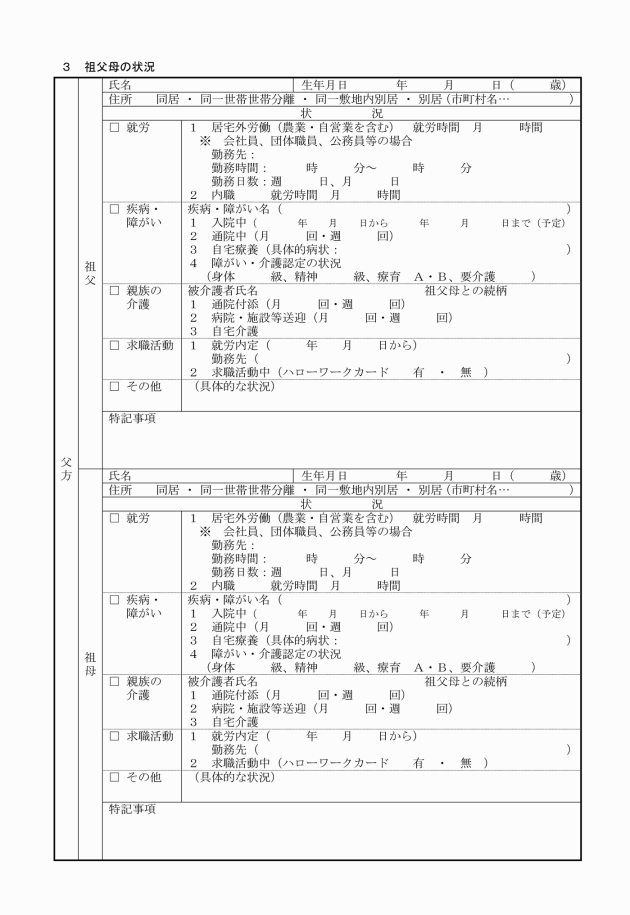

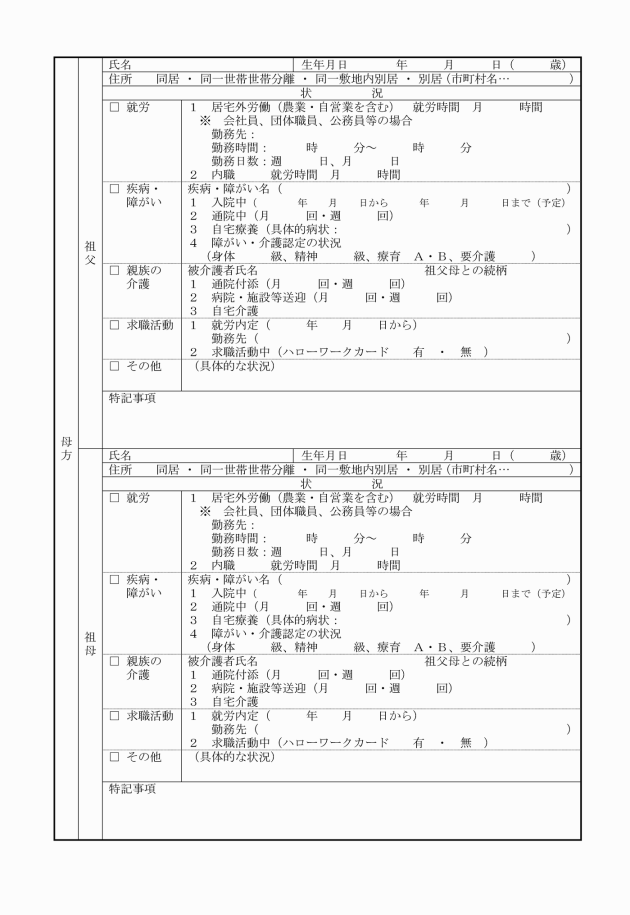

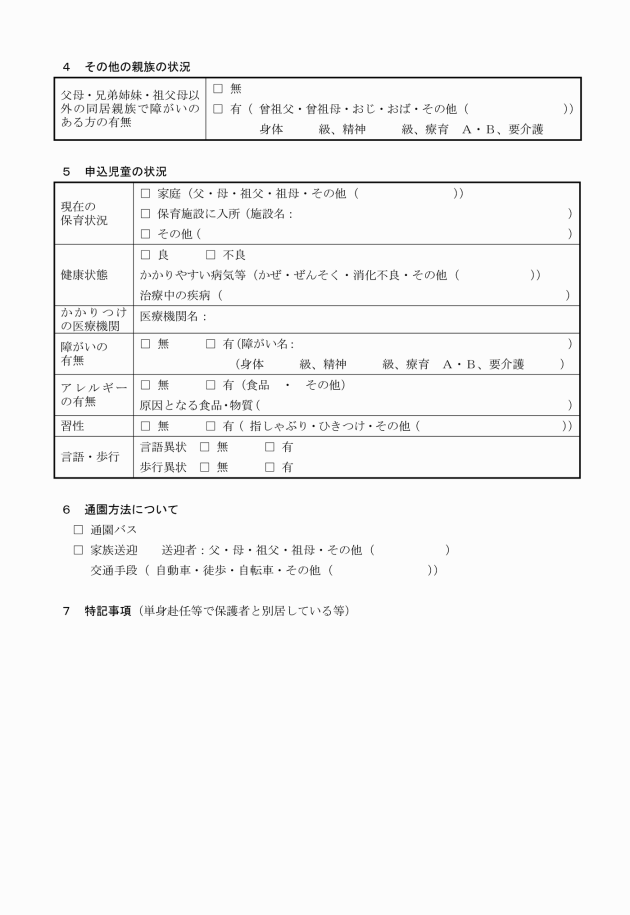

(面接調査)

第4条 入所申込書を受け付けた後、書面上の審査を行うほか、家庭の状況の明確な把握のため、保護者の面接調査を行うものとする。

(保育実施会議)

第5条 入所申込書の審査及び面接調査の結果に基づき、保育実施の可否及び保育の実施期間の判定並びに施設間の利用調整を行うため、保育実施会議を開催するものとする。ただし、保育実施会議を開くいとまがないときは、健康福祉課長において、他の意見を聞いて判定できるものとする。

2 保育実施会議は、健康福祉課長、健康福祉課統括、児童委員その他関係職員により構成するものとする。

(家計の主宰者)

第6条 施行規則第4条第1項及び同条第2項で規定する支給認定保護者又は扶養義務者は、保育の実施を行う児童と同一の世帯に属し生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(経済的に児童を養育し、世帯の生計を維持する上で中心となる者(以下、「家計の主宰者」という。)である場合に限る。)とする。

2 前項に規定する家計の主宰者は、当該世帯で最も収入の多い者とする。ただし、当該世帯で最も収入の多い者が児童の父又は母以外の者であっても父又は母に社会一般的な収入があり、当該児童の養育ができると認められる場合、家計の主宰者は父又は母のうち収入の多い方とする。社会一般的な収入があり、当該児童の養育ができると認められる場合とは、生活保護費の一般生活費認定基準表によって父母及び父母が扶養すべき児童数をもとに算定された基準額(以下「基準額」という。)以上の収入がある場合とする。

3 前項で児童の父母以外の者が家計の主宰者とされた場合であって、父又は母からの申し出により、父母の収入金額が3か月にわたって基準額を超え、かつ、以降においても同等の収入が見込まれると認められる場合は、父又は母のうち収入の多い方を家計の主宰者として認定するものとする。

附則

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月27日告示第98号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1

保育の実施運用基準

区分 | 措置基準 | 運用基準 |

就労 | 保護者が中山町保育の必要性の認定に関する規則(平成29年規則第3号。以下「規則」という。第3条第1号に掲げる事由に該当し、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育ができないと認められる場合 | 保護者が日中、おおむね1日4時間以上、月16日以上労働している場合 |

妊娠・出産 | 保護者が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5第2号に該当し、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育ができないと認められる場合 | (1) 妊娠中である場合又は出産日から起算して8週間を経過する日の翌日の属する月の末日までの間にある場合 (2) 出産後おおむね1年を経過する日までの間にあり、保護者の個別の事情を勘案して家庭での保育が困難であると認められる場合 |

疾病・負傷・障がい | 保護者が府令第1条の5第3号に該当し、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育ができないと認められる場合 | (1) 疾病 イ 入院している場合 ロ 疾病のためおおむね1か月以上常時臥床の場合 ハ 医師がおおむね1か月以上の加療・安静を要すると診断した場合 ニ 疾病は比較的軽傷であるが、定期的に通院等を要する場合 (2) 心身の障がい イ 身体障害者手帳1~6級所持者 ロ 療育手帳A・B所持者 ハ 精神障害者保健福祉手帳1~3級所持者 |

親族の介護・看護 | 保護者が府令第1条の5第4号に該当し、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育ができないと認められる場合 | (1) 要介護認定を受けた者の介護 (2) 身体障害者手帳1・2級所持者、療育手帳A所持者又は精神障害者保健福祉手帳1級所持者の介護、看護 (3) 概ね週4日以上、週16時間以上の自宅での介護又は看護、通院又は通所の付き添い並びに心身障がい者の通学の付き添い等を要する場合 |

災害 | 保護者が府令第1条の5第5号に該当し、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育ができないと認められる場合 | 火災、風水害、地震等の災害によってその児童の居宅を失い、又は居宅を失わないが破損した場合において、その復旧にあたる場合 |

求職活動 | 保護者が府令第1条の5第6号に該当し、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育ができないと認められる場合 | 現に求職活動を行っている場合 |

就学 | 保護者が府令第1条の5第7号に該当し、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育ができないと認められる場合 | 就学又は職業訓練等のため月64時間以上外出することを常態としている場合 |

虐待・家庭内暴力 | 保護者が府令第1条の5第8号に該当し、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育ができないと認められる場合 | (1) 家庭において児童に対する虐待が行われている又は再び行われるおそれがあると認められる場合 (2) 保護者が配偶者からの暴力により児童の保育を行うことが困難であると認められる場合 |

育児休業 | 保護者が府令第1条の5第9号に該当し、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育ができないと認められる場合 | 保護者の育児休業取得時に、当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが既に保育を利用しており、継続利用が必要であると認められる場合 |

その他 | 保護者が規則第3条第2号に掲げる事由に該当し、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育ができないと認められる場合 | 上記に掲げるものに類するものとして町長が認める事由に該当する場合 |