○中山町保育の必要性の認定に関する規則

平成29年2月27日

規則第3号

中山町保育の必要性の認定に関する規則(平成27年規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

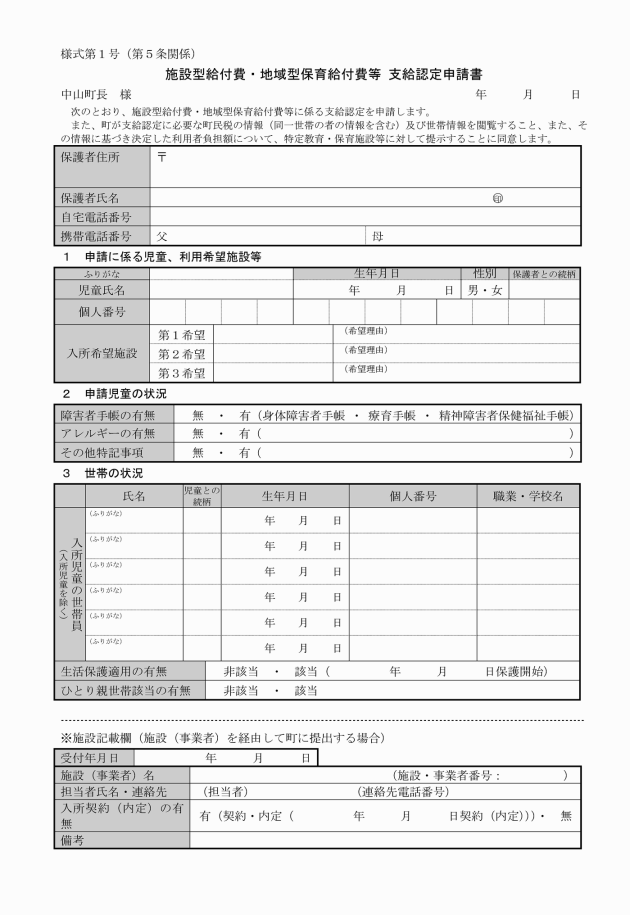

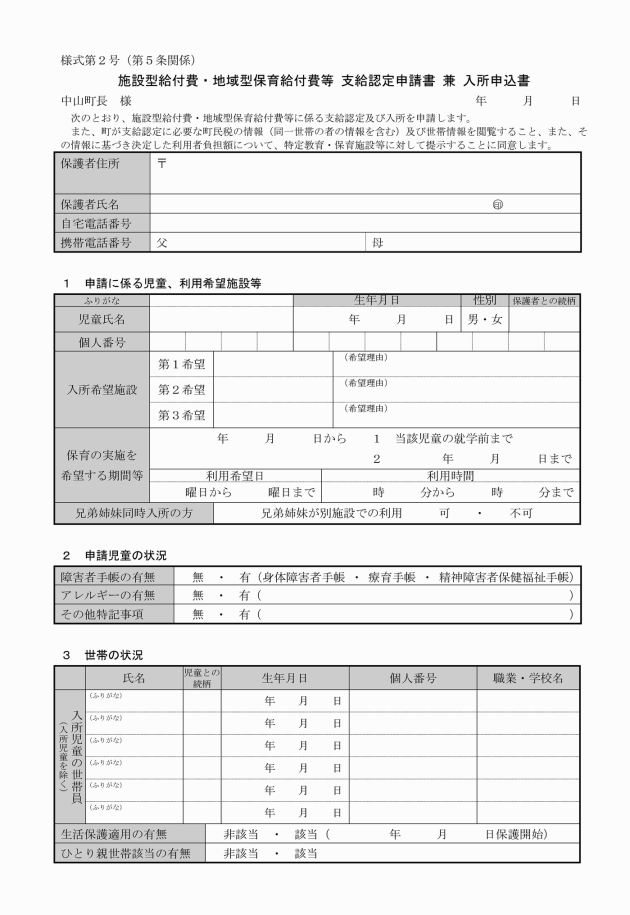

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく保育の必要性の認定に関する基準及び子どものための教育・保育給付の支給認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の認定基準)

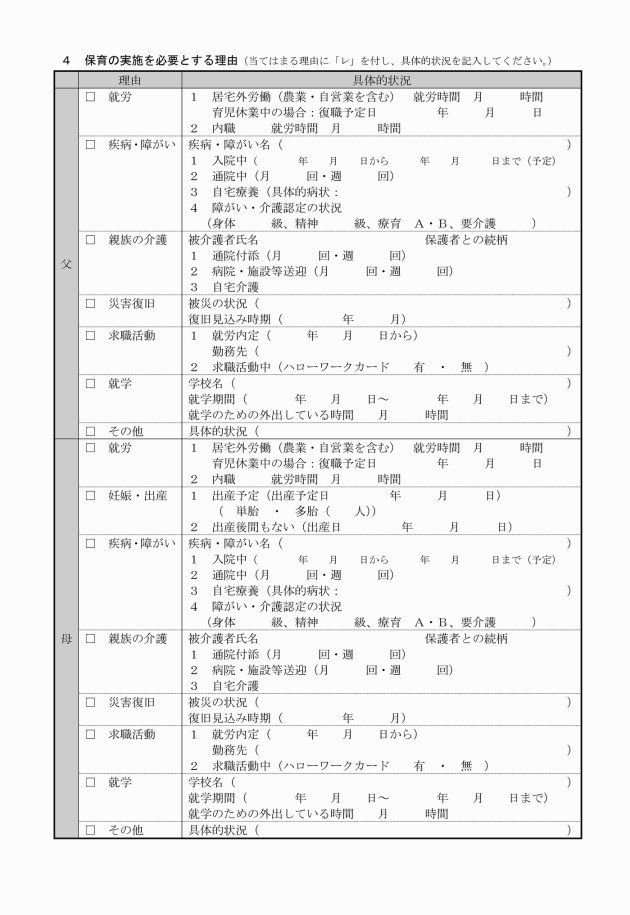

第3条 保育の必要性の認定は、小学校就学前子ども(以下「児童」という。)の保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合に行うものとする。

(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること。

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5第2号から第9号までのいずれかに該当すること。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態であること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると町長が認める状態であること。

(保育必要量の認定)

第4条 保育必要量の認定は、次に掲げる2区分に分けて行うものとする。

(1) 保育標準時間 1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間まで。

(2) 保育短時間 1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間まで。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、保護者が当該児童の保育ができないことを証明する次に掲げる書類

イ 保護者が第3条第1号又は府令第1条の5第9号に該当するとき 雇用証明書又は就労等証明書

ロ 保護者が府令第1条の5第2号に該当するとき 母子健康手帳の写し

ハ 保護者が府令第1条の5第3号に規定する疾病にかかり、又は負傷をしているとき 医師の診断書

ニ 保護者が府令第1条の5第3号に規定する精神又は身体の障害を有しているとき 身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し又は精神障害者保健福祉手帳の写し

ホ 保護者が府令第1条の5第4号に該当するとき 介護・看護状況申告書及び介護保険被保険者証の写し、身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し又は介護・看護を受けている者についての医師の診断書

ヘ 保護者が府令第1条の5第5号に該当するとき り災証明書

ト 保護者が府令第1条の5第6号に該当するとき 求職活動等申告書

チ 保護者が府令第1条の5第7号に該当するとき 在学証明書

(3) 同居の親族その他の者が、当該児童を保育することができないことを証明する書類

(4) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 第1項の申請書(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。

4 第1項の申請書(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。

5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

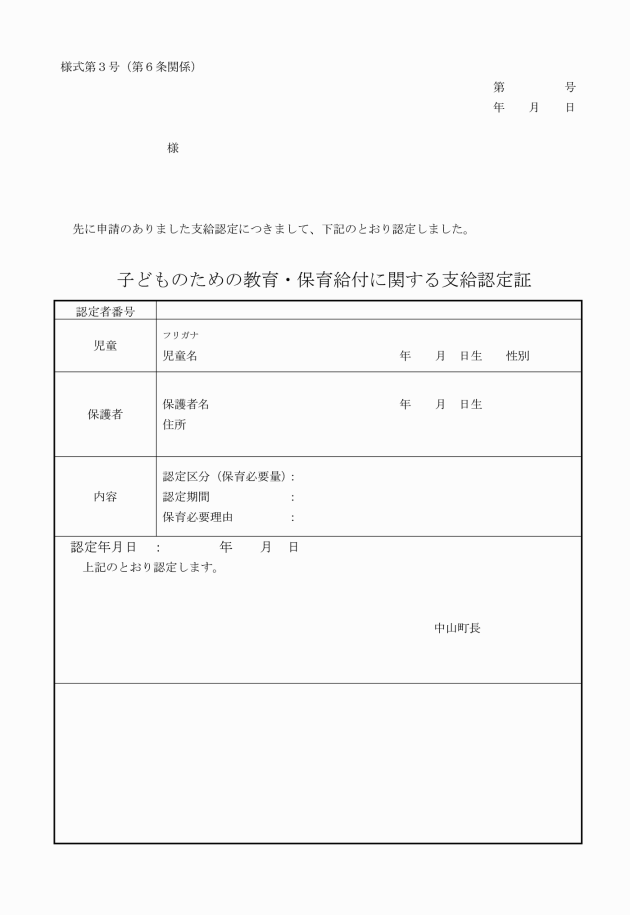

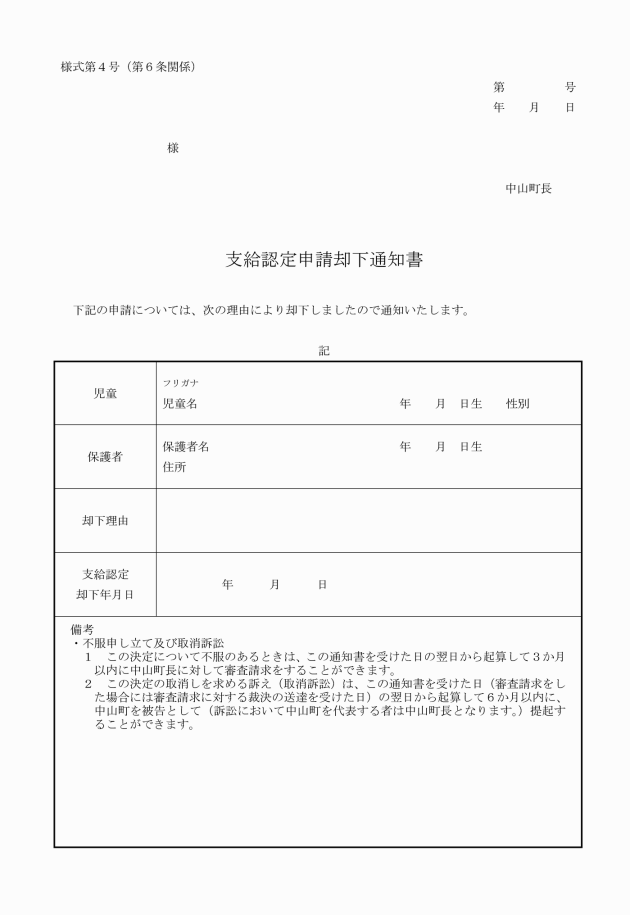

2 町長は、支給認定の申請に係る保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、法第20条第5項の規定により、支給認定申請却下通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第7条 町長は、前条に規定する支給認定を行ったときは、当該支給認定に係る支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該支給認定保護者の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(1) 府令第8条第4号ロの期間 効力発生日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

(2) 府令第8条第6号、第7号、第12号及び第13号の期間 支給認定の有効期間の初日の属する年度の末日までの期間

2 町長は必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、保護者の事情を勘案して期間を定めることができる。

3 府令第8条各号及び前2項の規定にかかわらず、保護者が2人以上いる場合であって、保護者それぞれの支給認定の有効期間が違うときは、期間の短い方を有効期間とする。

(現況の届出)

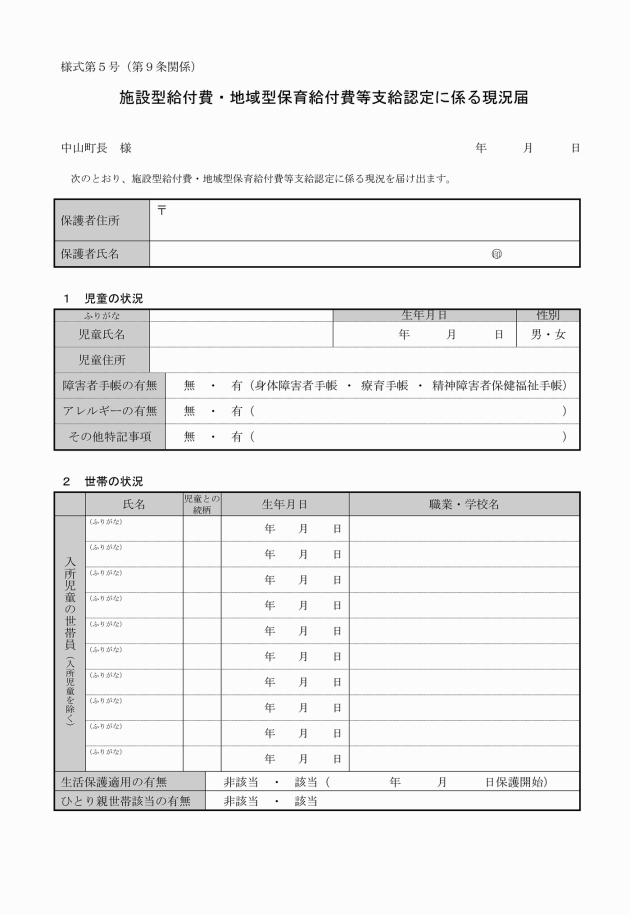

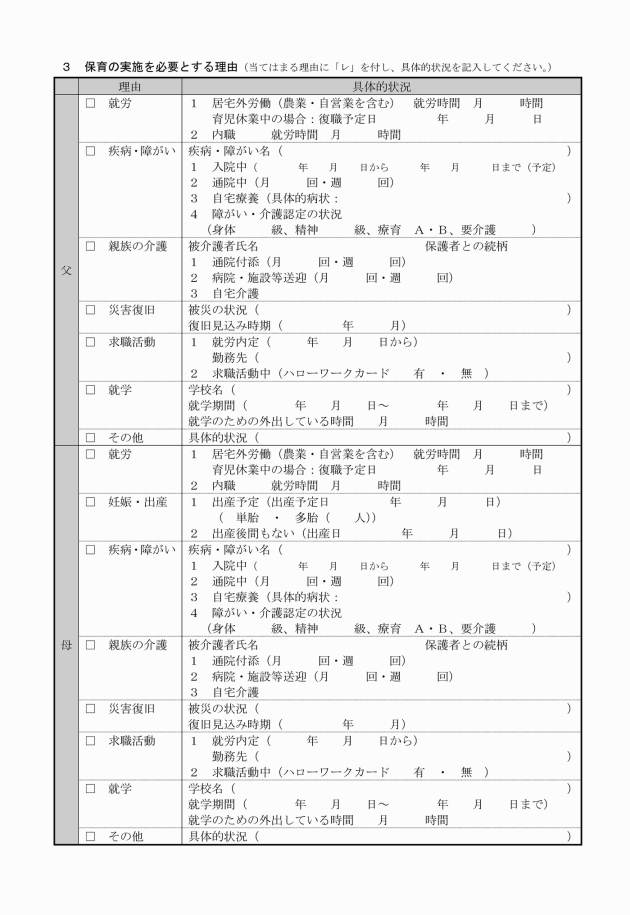

第9条 支給認定保護者(当該支給認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)は、毎年、府令第9条に規定する事項を記載した施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定に係る現況届(様式第5号)及び同条第3項に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受け、支給認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(支給認定の変更)

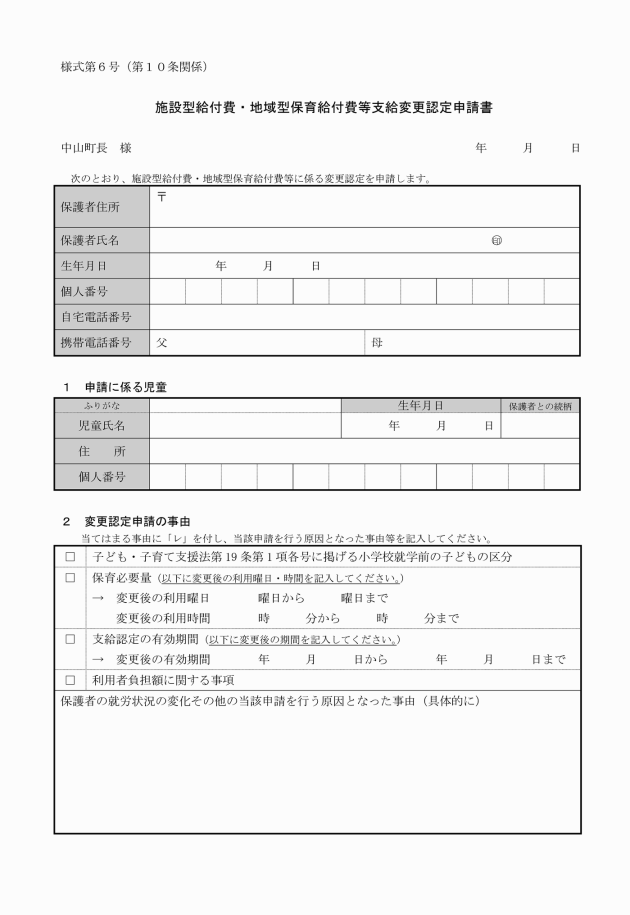

第10条 法第23条第1項の規定に基づき支給認定の変更を申請しようとする支給認定保護者は、府令第11条に規定する事項を記載した施設型給付費・地域型保育給付費等支給変更認定申請書(様式第6号)に支給認定証を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、府令第11条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 町長は、第1項の規定による申請を受け、支給認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(職権による支給認定の変更)

第11条 町長は、法第23条第4項の規定に基づき支給認定の変更の認定を行おうとするときは、府令第12条に規定する事項を支給認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。

2 町長は、法第23条第2項又は第4項の規定に基づく支給認定の変更の認定を行った場合には、支給認定証に府令第6条第4号から第6号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。

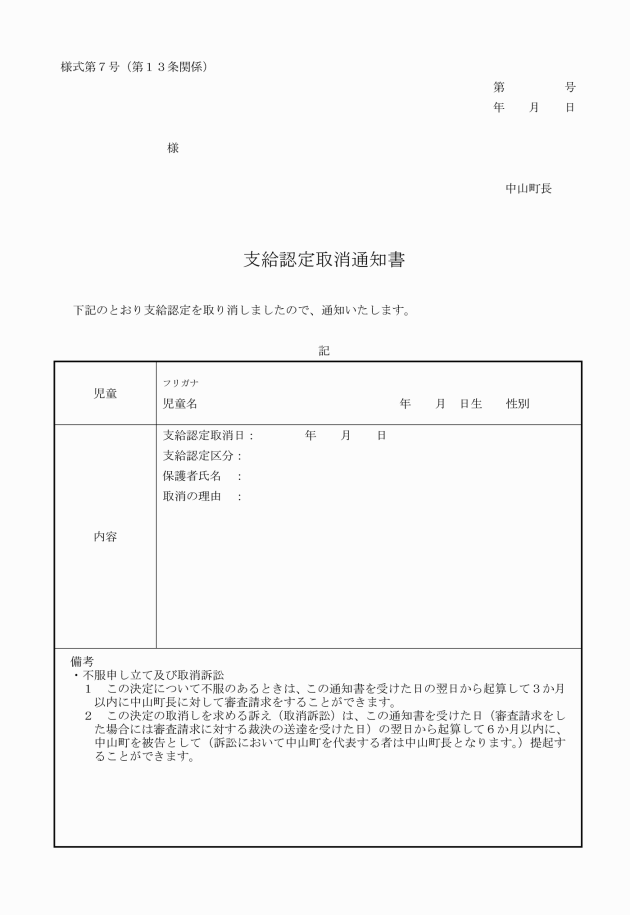

(支給認定の取消しを行う場合の手続)

第13条 町長は、法第24条第1項の規定に基づき支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第7号)により府令第14条第1項に規定する事項を支給認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。

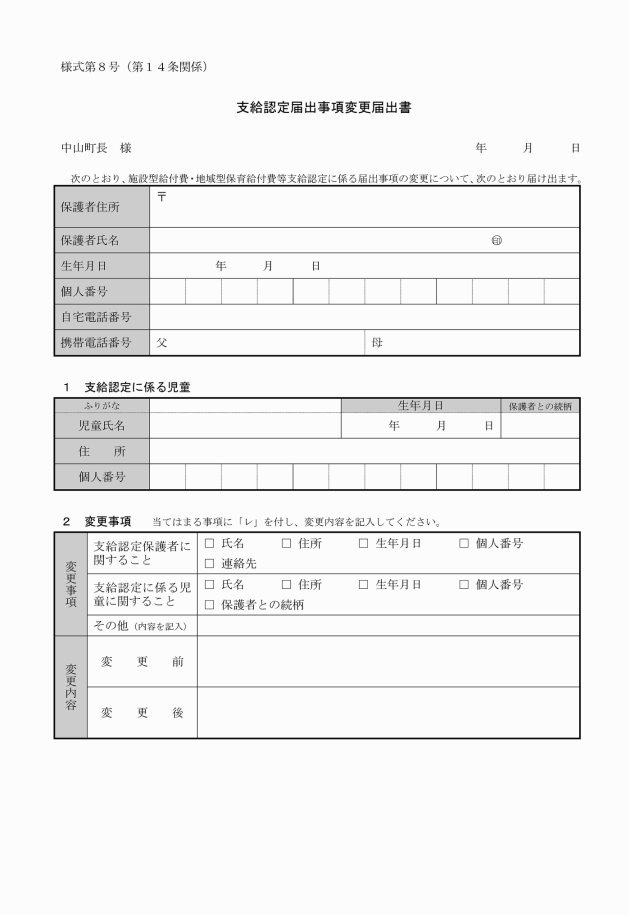

(申請内容の変更の届出)

第14条 支給認定保護者は、支給認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、府令第15条第1項に規定する事項を記載した支給認定届出事項変更届出書(様式第8号)に支給認定証を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、府令第15条第1項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。

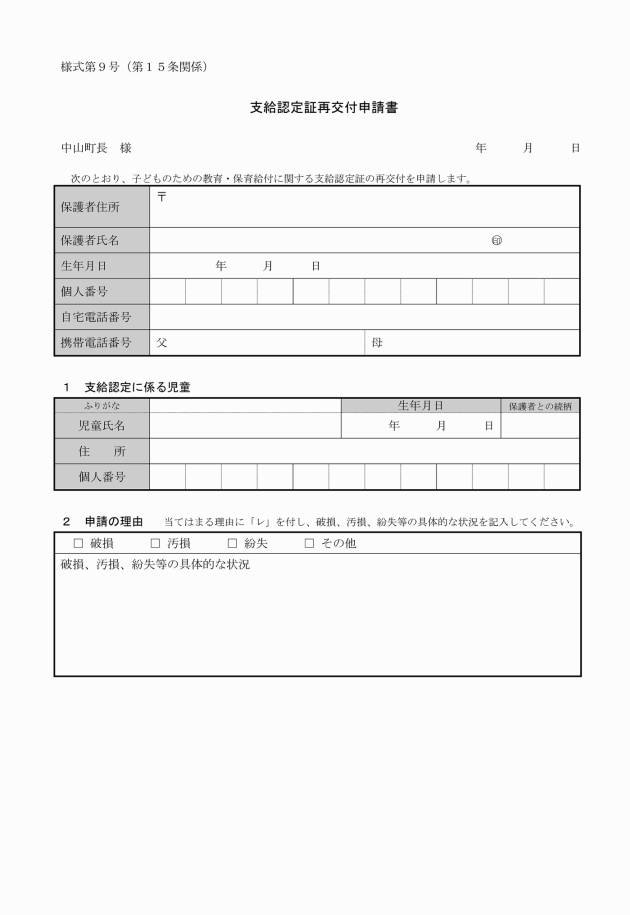

(支給認定証の再交付)

第15条 町長は、支給認定証を破り、汚し、又は紛失した支給認定保護者から、支給認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。

3 支給認定証の再交付を受けた後、紛失した支給認定証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の中山町保育の必要性の認定に関する規則の規定により子どものための教育・保育給付の支給認定がなされた児童に係る認定手続その他支給認定に関し必要な行為は、この規則の相当規定によりなされた認定手続その他支給認定に関し必要な行為とみなす。

附則(令和元年9月27日規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。