○中山町契約に関する規則

平成24年11月19日

規則第10号

中山町契約に関する規則(昭和39年規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第15条)

第2章 一般競争入札による契約(第16条―第22条)

第3章 指名競争入札による契約(第23条―第25条)

第4章 随意契約(第26条―第29条)

第5章 建設工事の特例(第30条―第32条)

第6章 補則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、中山町の契約に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(契約の締結)

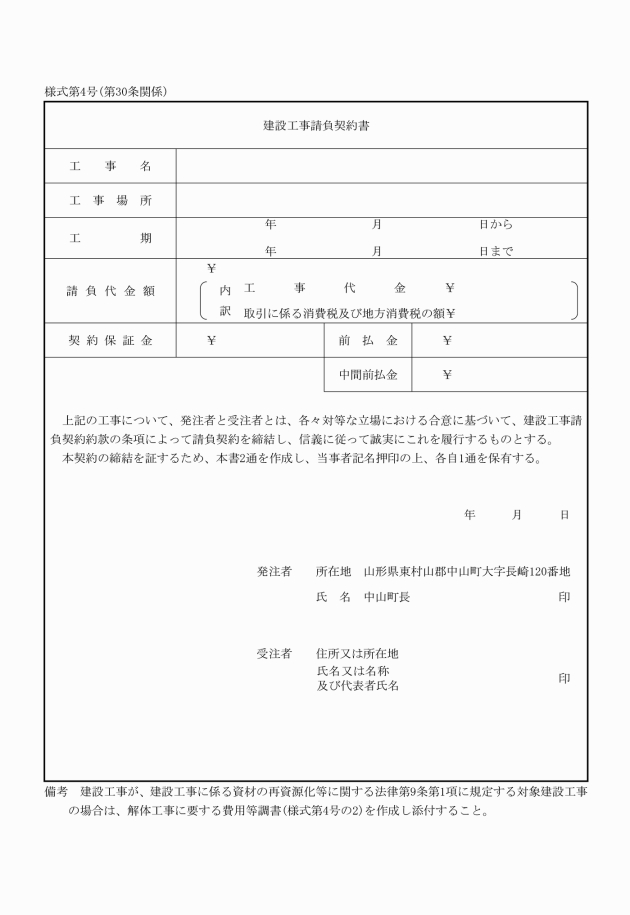

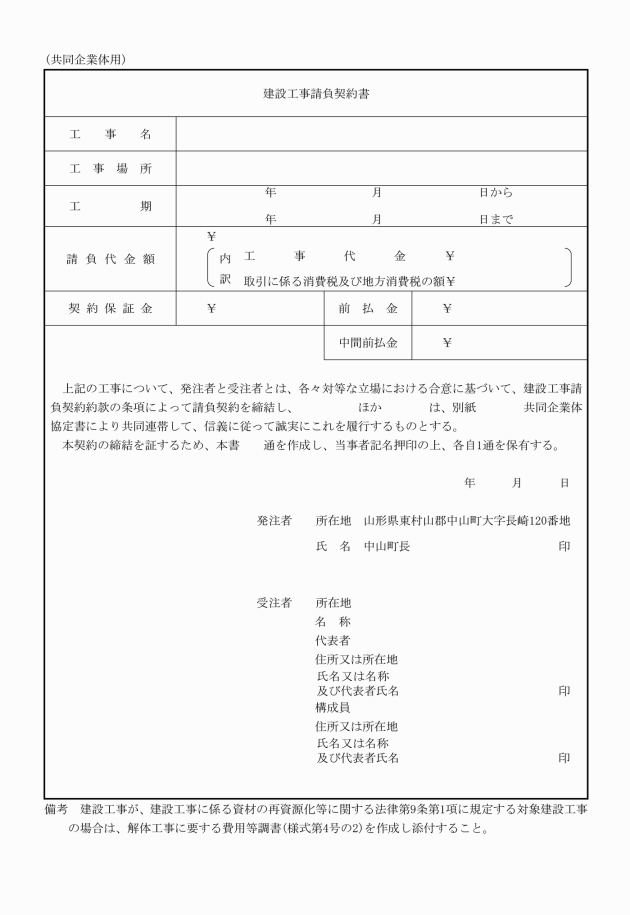

第2条 町長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

(1) 1件100万円を超えない指名競争入札に係る契約又は随意契約をするとき。

(2) 物品売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りをするとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が契約書作成の必要がないと認めるとき。

4 契約書は、2通を作成し、当事者記名押印の上、それぞれ1通を保管するものとする。

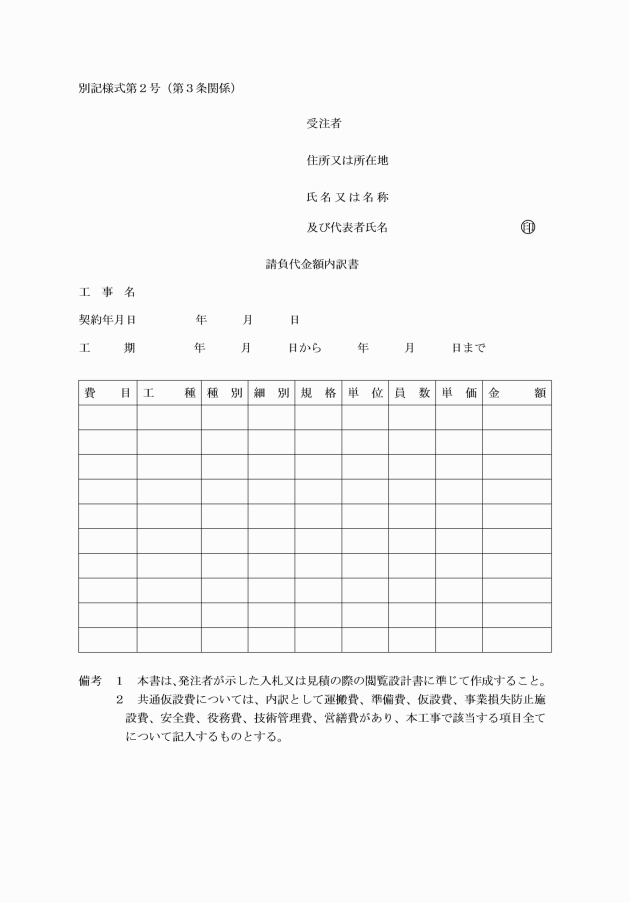

(契約書の記載事項)

第3条 契約書には、第30条に規定する場合を除き、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項について記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合の履行の追完の責任

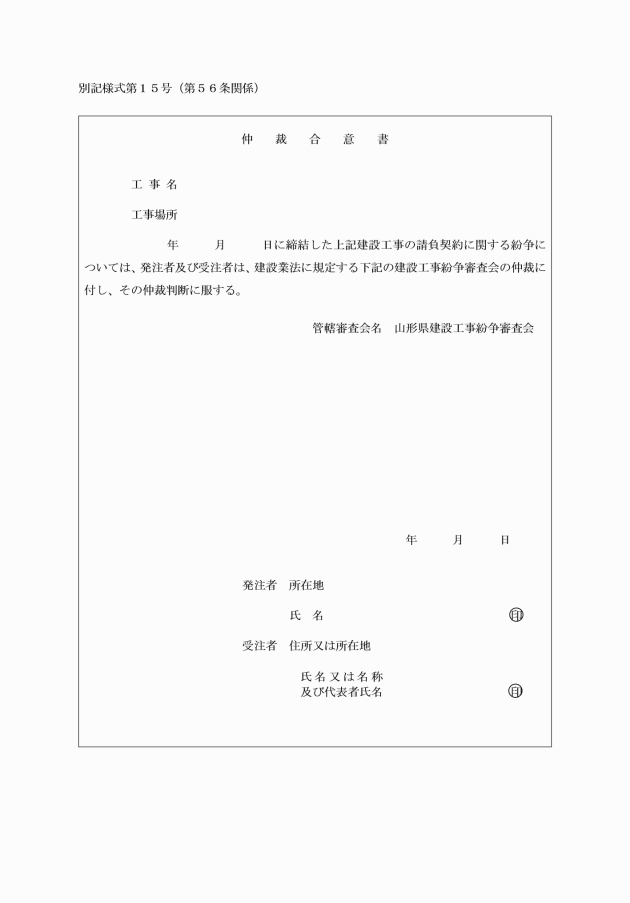

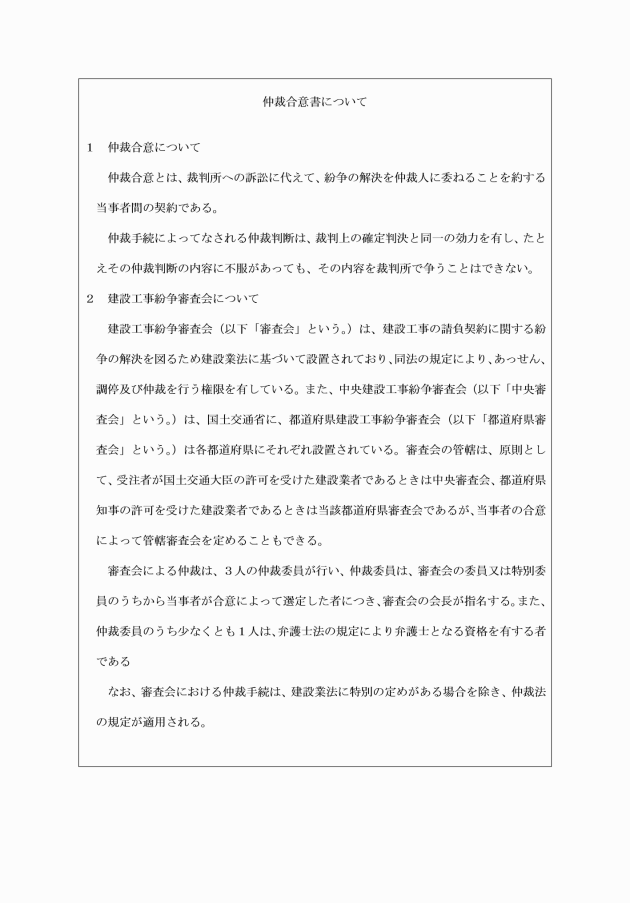

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(保証金)

第4条 契約担当者は、競争入札に参加しようとし、又は契約を締結しようとする者に、次の保証金を納めさせなければならない。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上

(2) 契約保証金 契約金額の100分の10以上

2 契約担当者は、競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で、過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

3 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が、保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が、前項第2号の規定に該当する者であるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 指名競争入札に係る契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が300万円以下であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

4 令第167条の7第2項及び第167条の16第2項の規定に基づき、入札保証金又は契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、国債又は地方債のほか、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道債権その他政府の保証のある債券

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下本条において同じ。)が振出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(4) 銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下本条において「金融機関等」という。)の保証

(5) 契約担当者が確実と認める社債

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引受け、保証裏書した手形

5 契約担当者は、金融機関等の保証を契約保証に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させるとともに、当該書面の提出を受けた後遅滞なく、当該保証をした金融機関等との間に保証契約を締結しなければならない。

(担保の価値)

第5条 前条第4項の規定により、入札保証金又は契約保証金に代えて提供させることのできる担保の価値は、次に相当する金額にこれを換算したものとする。

(1) 国債及び地方債にあっては、その額面金額

(3) 前条第4項第2号の小切手にあっては、その小切手金額

(4) 前条第4項第3号の定期預金債権にあっては、その証書に記載された債権金額

(5) 前条第4項第4号の保証にあっては、その保証する金額

(6) 前条第4項第6号の手形にあっては、その手形金額。ただし、その手形の満期の日が、当該手形を提供した日の1月以降であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額

(保証金の還付)

第6条 入札保証金は、落札者が定まったときに受領書と引換えに還付する。

2 落札者の入札保証金は、前項の規定にかかわらず契約が確定したときに還付する。ただし、これを契約保証金の一部に充当することができる。

3 契約保証金は、契約履行後にこれを還付する。

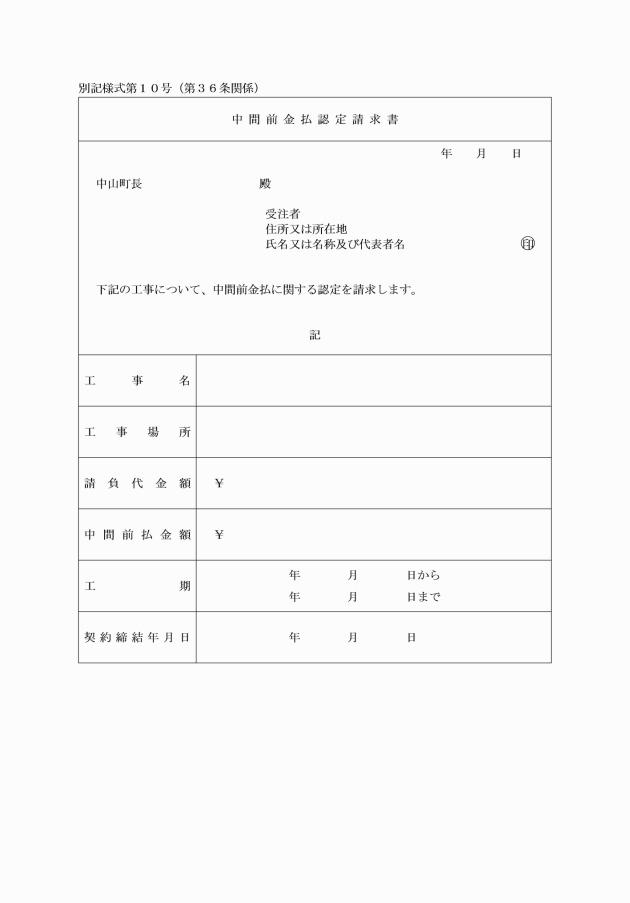

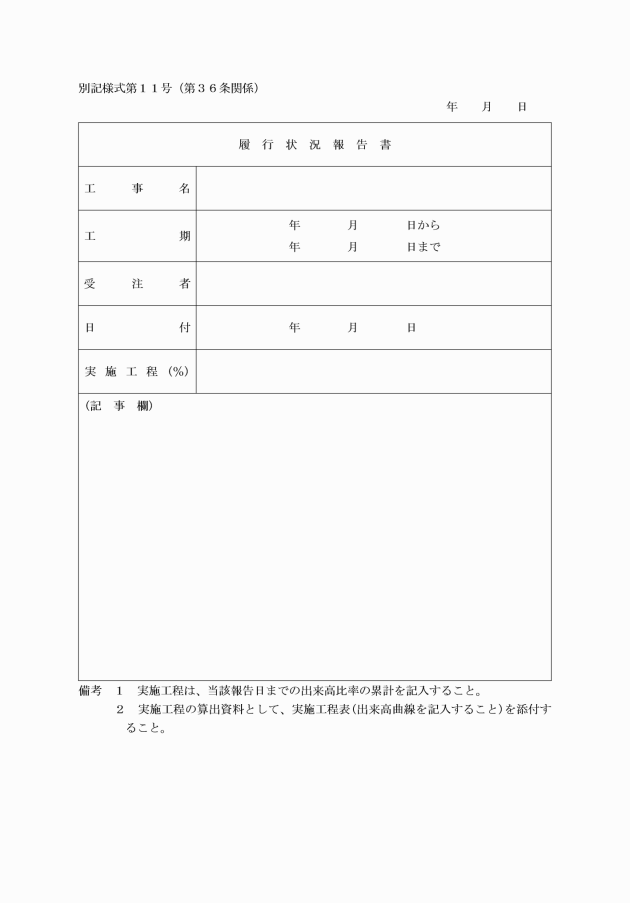

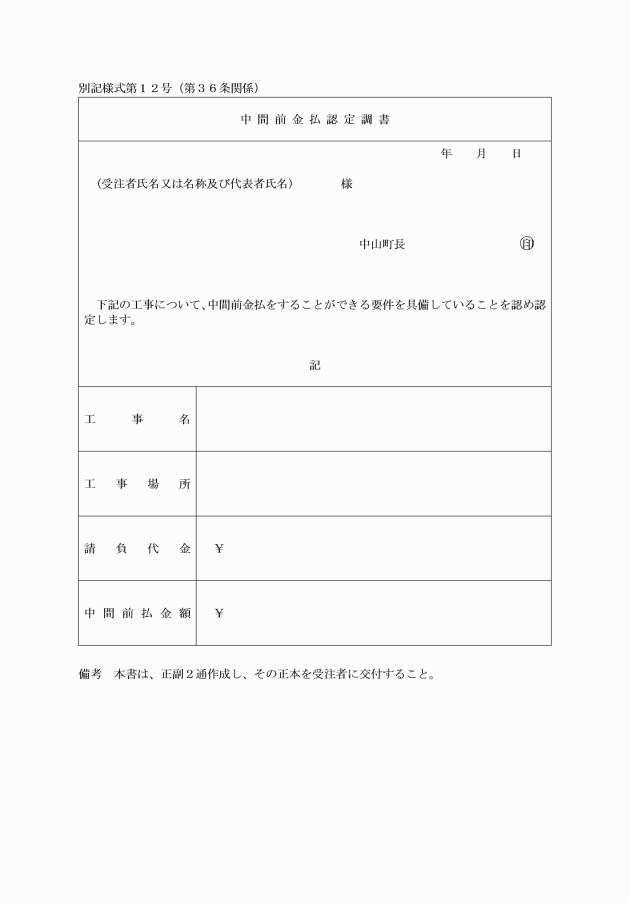

(前金払)

第7条 令第163条に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証(以下「保証事業会社の保証」という。)に係る契約金額300万円を超える工事(当該工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。)に要する経費については、当該経費(2年以上にわたる工事で、一括請負契約をした工事(以下「債務負担工事」という。)については、契約に基づいて各年度ごとに当該年度において実施すべき工事に要する経費)の10分の4を超えない範囲内において、前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

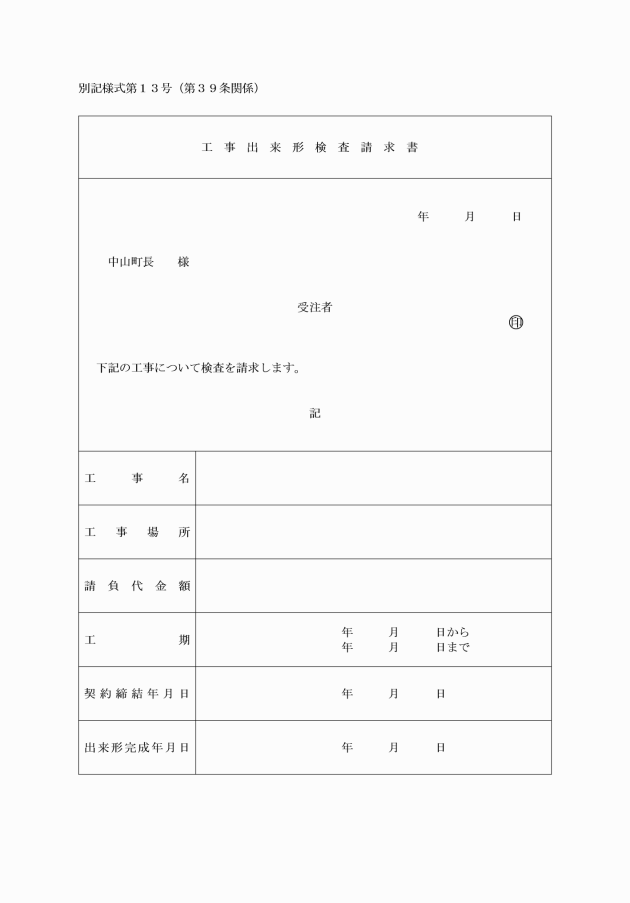

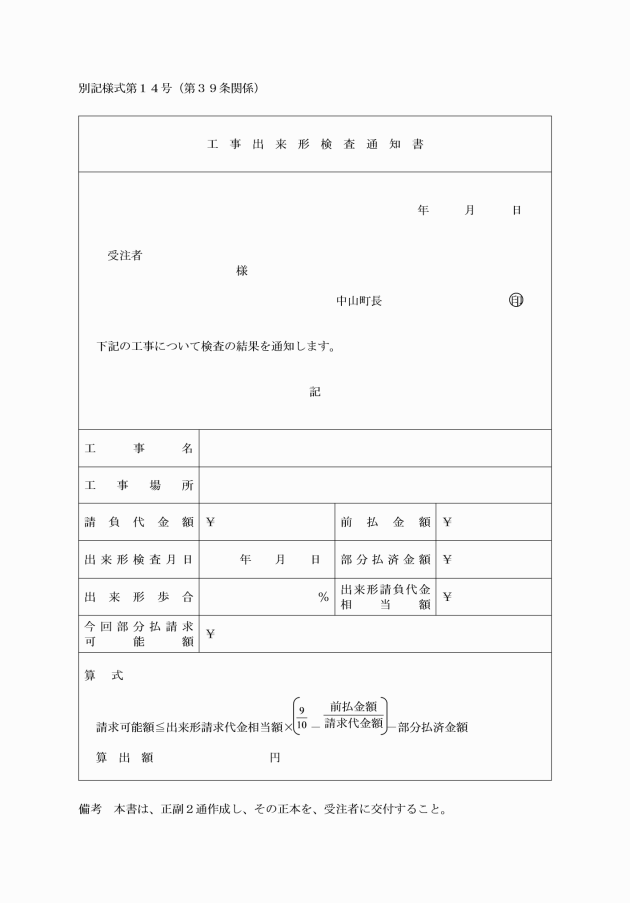

(部分払)

第8条 契約金額300万円を超える工事の出来形部分又は物件の既納部分に対し、工事完成前又は物件完納前に代価の一部を支払うことができる。

2 前項の規定による支払金額は、工事又は製造の請負契約にあってはその出来形部分に対する10分の9を、物件の購入にあっては、その既納部分に対する代価を超えてはならない。

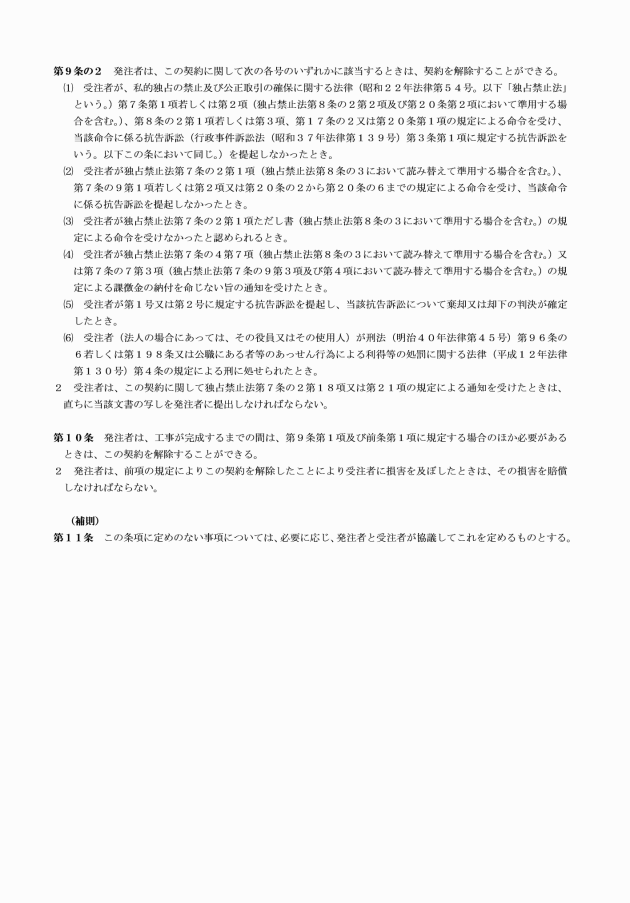

(契約の解除)

第9条 契約者が、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除し、契約に別段の定めがある場合のほか、契約保証金は、町に帰属するものとする。

(1) 故意又は過怠により期限内に契約を履行する見込みがないとき。

(2) 契約の締結後自己の都合その他正当な理由がなくして解約を申し出たとき。

(3) 契約締結後その入札に関し不正の行為があったことを発見したとき。

(4) 無資格者であることが判明したとき。

(5) その他契約条項に違反し、又は契約担当者若しくは関係職員の指揮、監督に従わないとき。

2 前項の規定によって契約を解除した場合において契約保証金を免除しているときは、契約金額の100分の10以上の違約金を徴収するものとする。

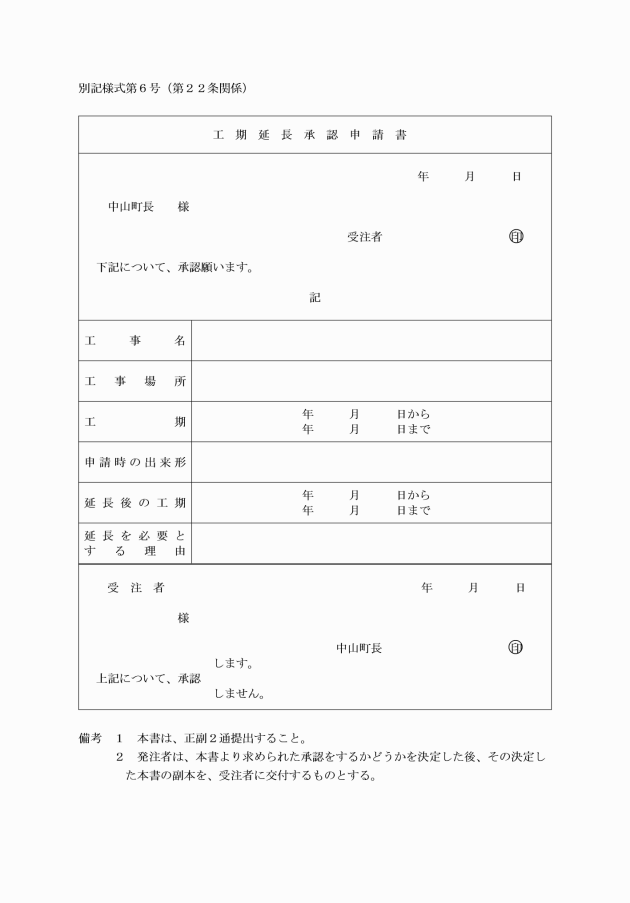

(契約期間の延長)

第10条 契約者は、天災地変その他正当の理由又は契約者の責に帰すべき理由により履行期間内にその義務を完了することができないときは、その理由を付した書面をもって、遅滞なく契約担当者に対して履行期間の延長を求めなければならない。

2 前項の規定により履行期間を延長した場合において、契約者の責に帰すべき理由によるときは、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の遅滞金又は損害金を徴収するものとする。

(遅滞金の徴収の日数計算)

第11条 前条の遅延日数の計算については、検査に要した日数は、これを算入しない。

2 工事請負又は物件購入に係る検査の結果、不合格となった場合における手直、補強又は引換え等のためにする第1回の指定日数についても、また同じとする。

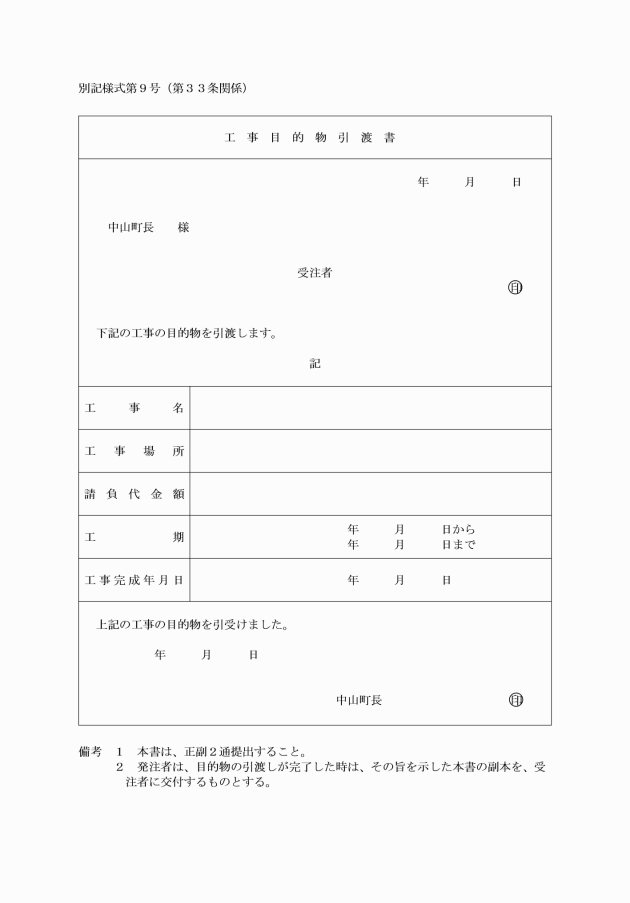

(引渡し)

第12条 物件購入の場合における目的物の引渡しは、引渡し場所において検査に合格したときをもって完了する。

2 前項の引渡し前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。ただし、本町が故意又は過失によって生ぜしめた損害については、この限りでない。

(入札の無効)

第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の参加資格のない者の入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者の入札

(3) 入札書に記名押印のない入札又は入札書中金額、氏名等の入札要件が確認できない入札

(4) 金額を訂正した入札

(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(6) 明らかに連合によると認められる入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

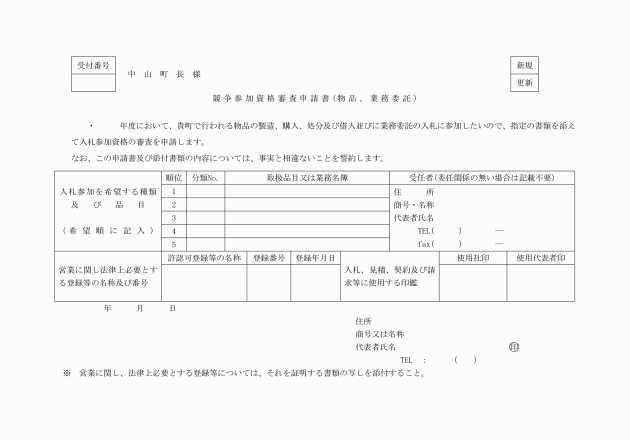

(1) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事を除く。以下この号において同じ。)の請負に係る競争入札 建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた者(以下「建設業許可業者」という。)であること(建設工事のうち、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事及び舗装工事の請負に係る競争入札にあっては、建設業許可業者で、その予定価格に応じて別に定める要件に該当する者であること。)。

(2) 前号に掲げる競争入札以外の競争入札(物件の売払いに係る一般競争入札を除く。) 建設業許可業者又は1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいる者その他これに準ずる者として町長が認める者であること。

第2章 一般競争入札による契約

(入札公告)

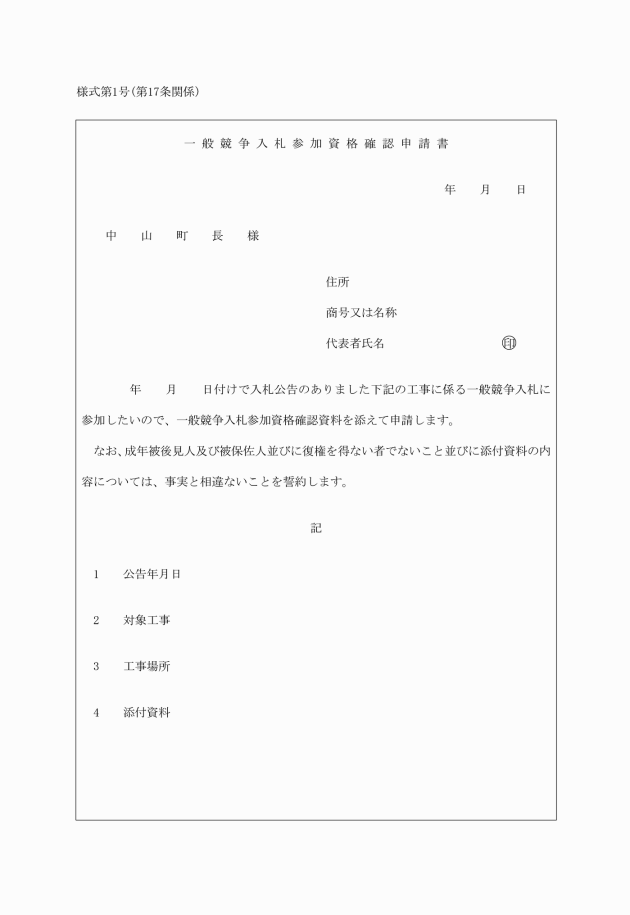

第16条 一般競争入札に付する場合は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(予定価格5,000万円以上の建設工事については15日前)に、次の各号に掲げる事項を公告する。ただし、急を要するときは、当該期限を入札期限の前日から起算して5日前(予定価格5,000万円以上の建設工事については10日前)まで短縮することができる。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項等を示す場所

(4) 競争執行の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 令第167条の6第2項に規定する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(1) 令第167条の4第1項に規定する事項に該当しないことを証明する書類

(2) 建設工事については、建設業法第2条第3項に規定する建設業者である旨の証明書

(3) その他指示する書類

(入札執行者)

第18条 契約担当者は、入札の執行に際し、あらかじめ職員のうちから指定した者(以下「入札執行者」という。)にその事務を行わせることができる。

(予定価格調書)

第19条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する設計書、仕様書等によって予定価格調書を作成し、これを封書し開札場所に置かなければならない。ただし、公有財産の売却の案件にあっては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。

(入札の要領)

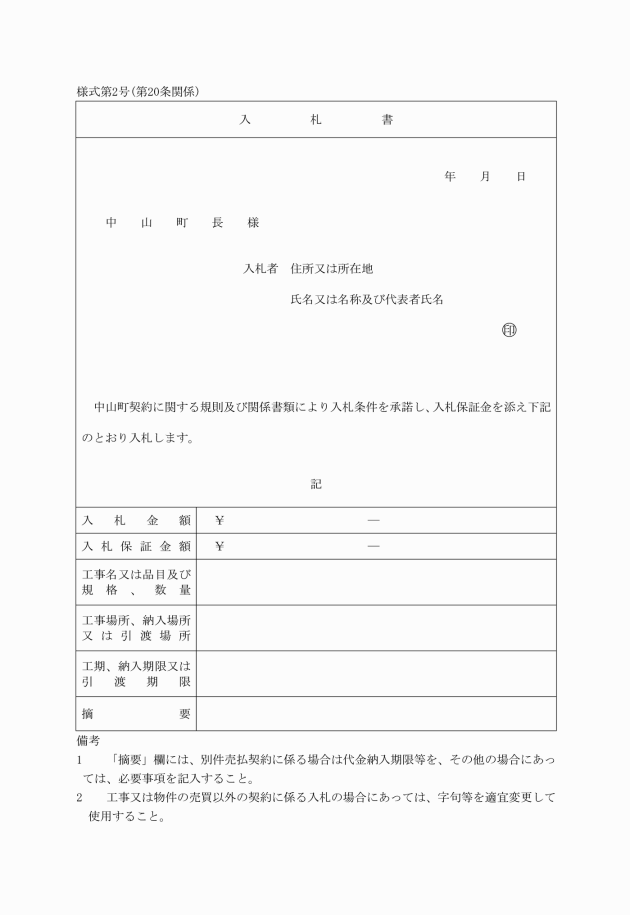

第20条 一般競争入札は、入札執行者が、入札しようとする者に対し、所定の時間内に必要事項を記載の上、記名押印した入札書(様式第2号)及び入札保証金の領収書を提示させて行うものとする。

(代理人による入札)

第21条 入札執行者は、入札が代理人による場合は、委任状を提出させなければならない。

(落札決定通知)

第22条 落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知するものとする。

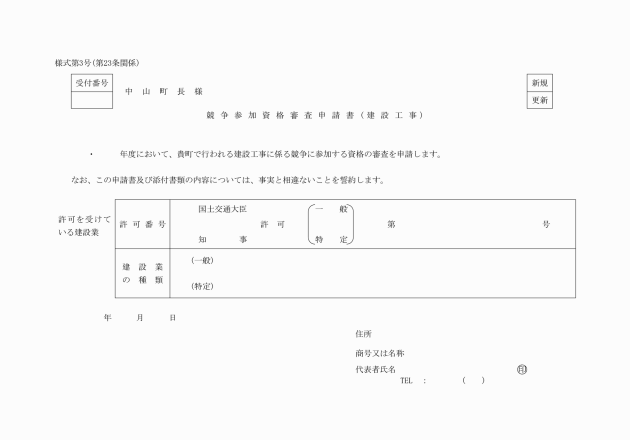

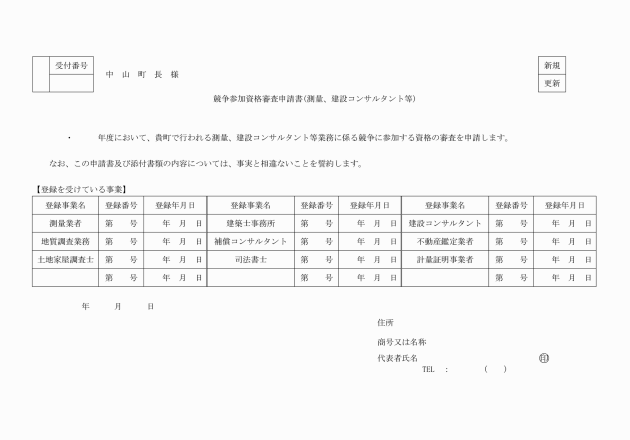

第3章 指名競争入札による契約

(1) 許可(登録)証明書

(2) 登記事項証明書

(3) 営業所一覧表

(4) 工事等経歴書

(5) 技術者経歴書

(6) 納税証明書

(7) 印鑑証明書

(8) 代表者身分証明書

(9) 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し

(10) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請に係る者の信用状況等を調査して、申請を拒否した場合を除くほか、競争入札参加資格者名簿に登載しなければならない。

3 前項の競争入札参加資格者名簿に登載された者を指名競争入札に参加させることのできる期間は、審査基準年度及びその翌年度間とする。ただし、登載された者が当該期間内に令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4に規定する指名競争入札の参加資格を失った場合は、この限りでない。

4 特別の事情により、審査基準年度以外の年度に登載された者を指名競争入札に参加させることのできる期間は、当該年度に限るものとする。

(指名競争入札参加者の指名)

第24条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、前条第2項の規定により登載された者で、別に定める資格を有する者のうちから、3人以上の入札者を指名しなければならない。ただし、特別な事情があると認めたときはこの限りでない。

第4章 随意契約

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準及び申請方法を公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等契約状況を公表すること。

(見積書)

第27条 随意契約によろうとするときは、2人以上の見積書を徴さなければならない。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

(予定価格の決定)

第28条 契約担当者は、設計書、仕様書その他参考資料によって予定価格を定めておかなければならない。

(契約決定通知)

第29条 契約を行うことを決定したときは、その旨を、決定した相手方に通知しなければならない。

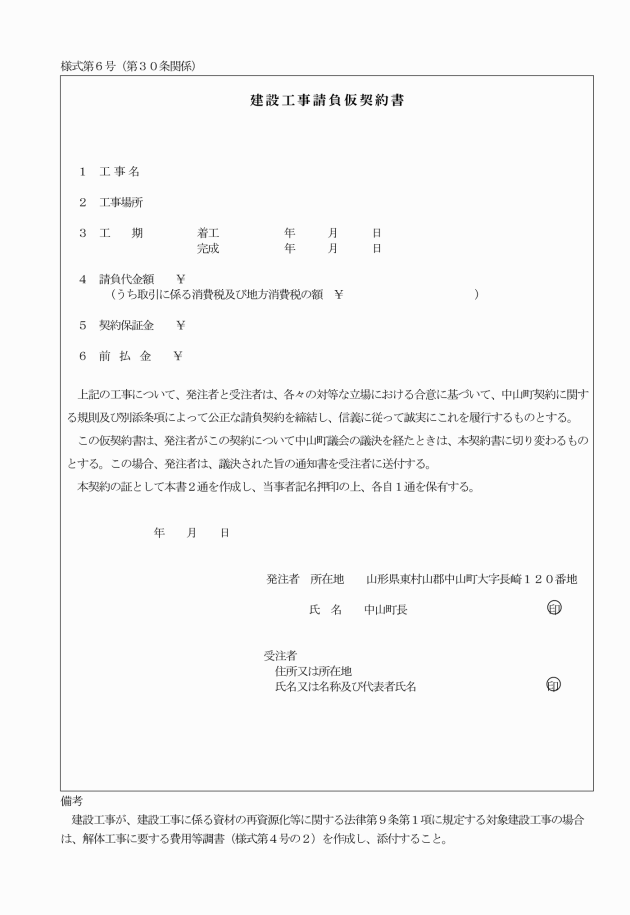

第5章 建設工事の特例

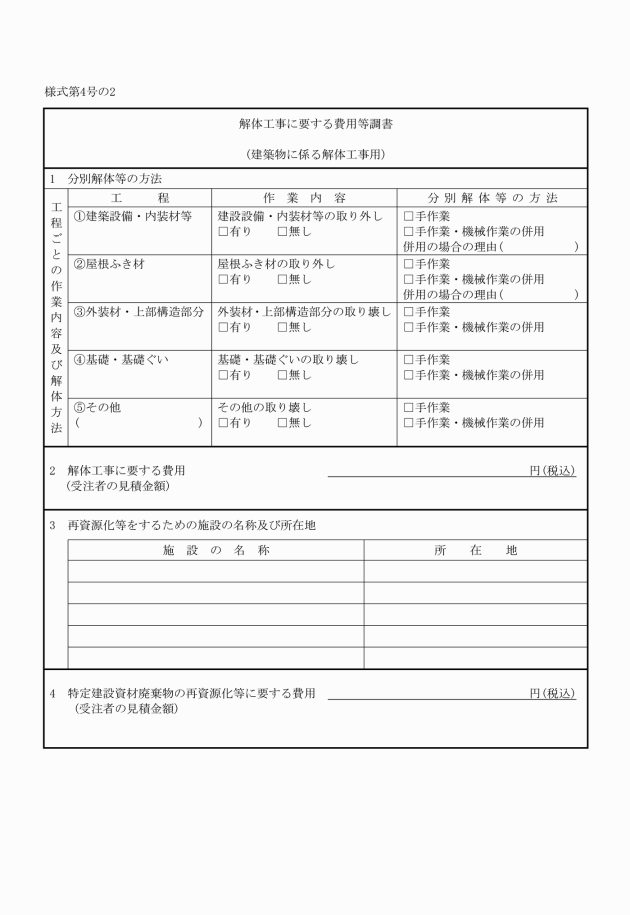

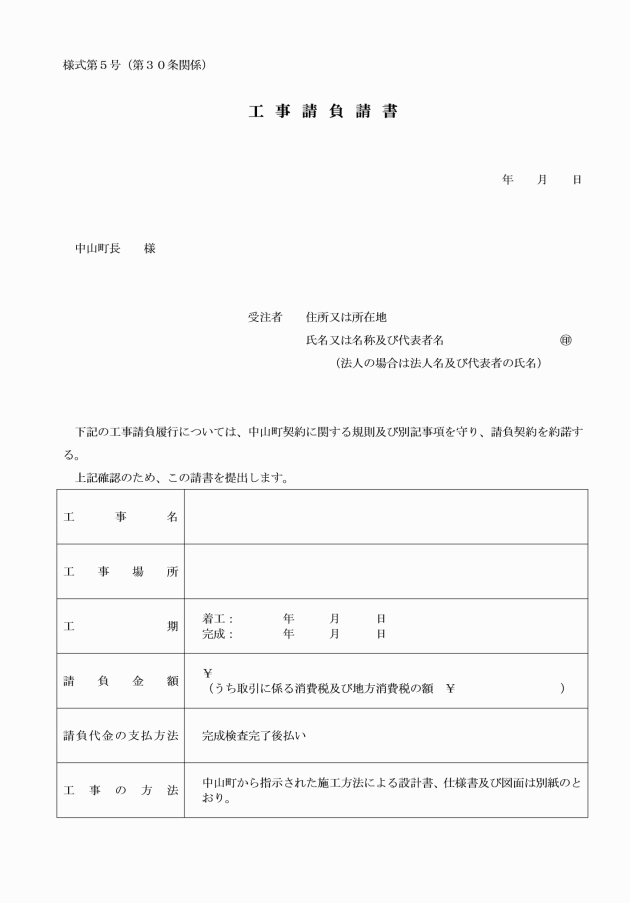

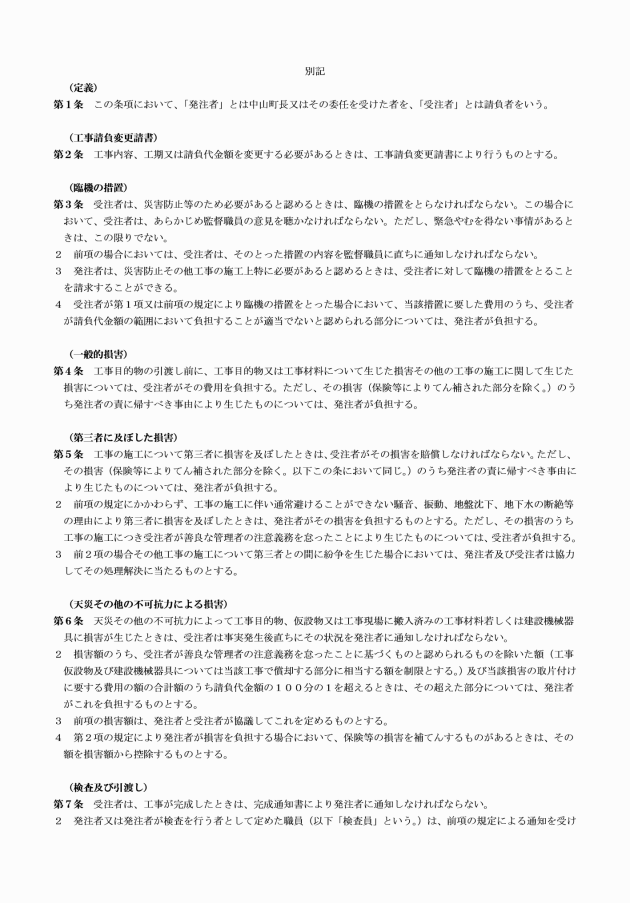

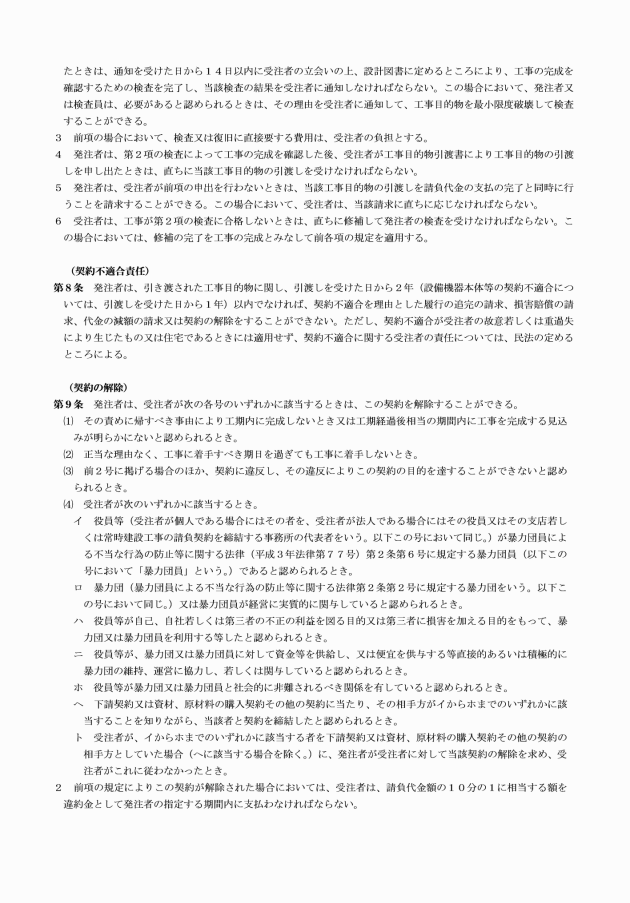

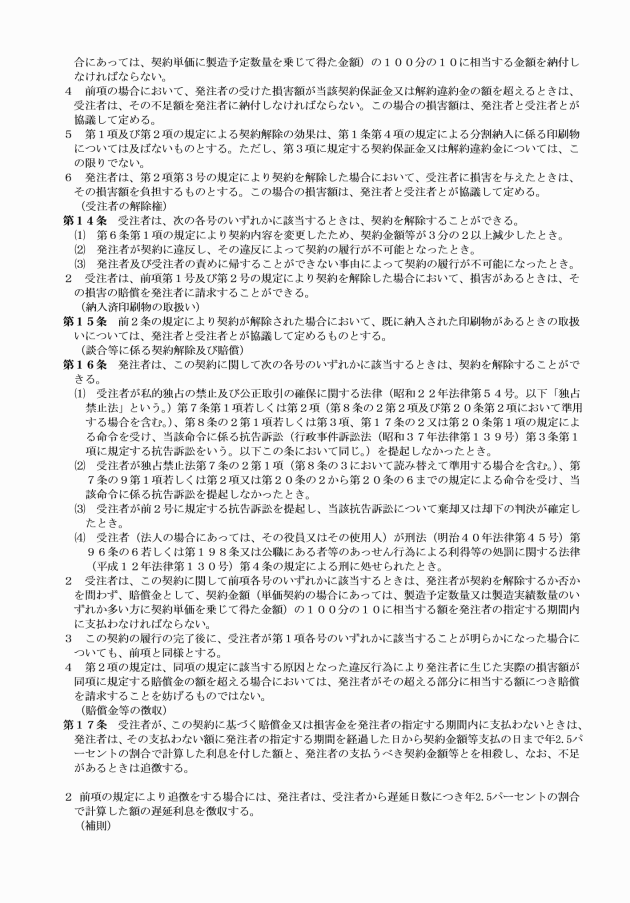

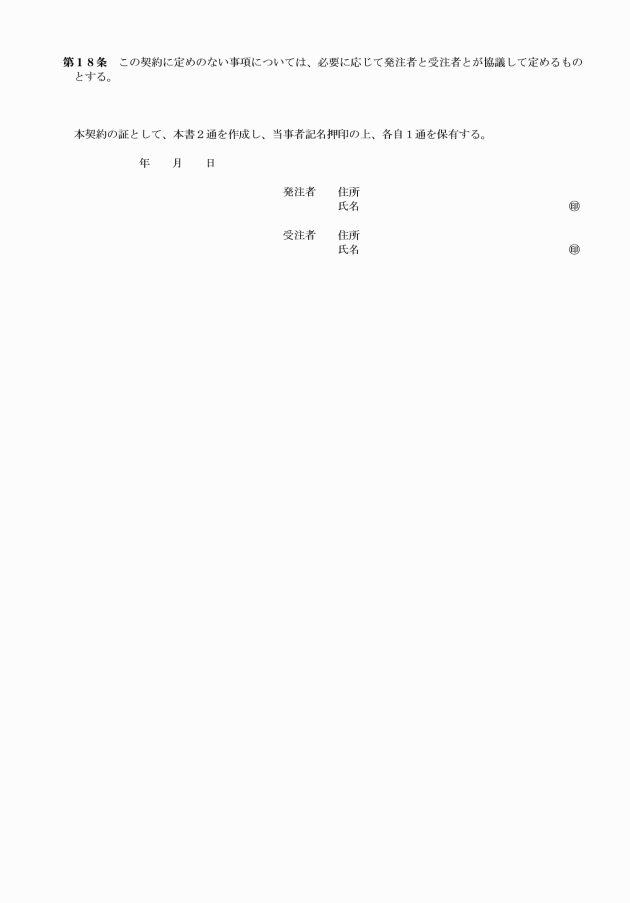

(建設工事の約款)

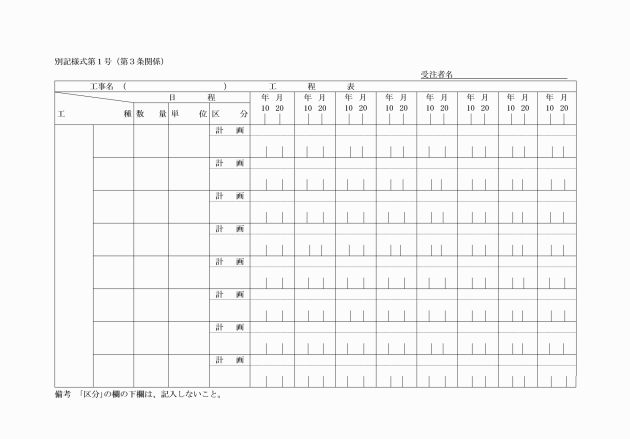

第31条 建設工事の請負契約については、特別の定めがあるものを除くほか、建設工事請負契約約款(別記。以下「約款」という。)に基づいて契約しなければならない。ただし、第2条第2項の規定により工事請負請書により請負契約するものについては、約款の規定の適用の一部を省略することができる。

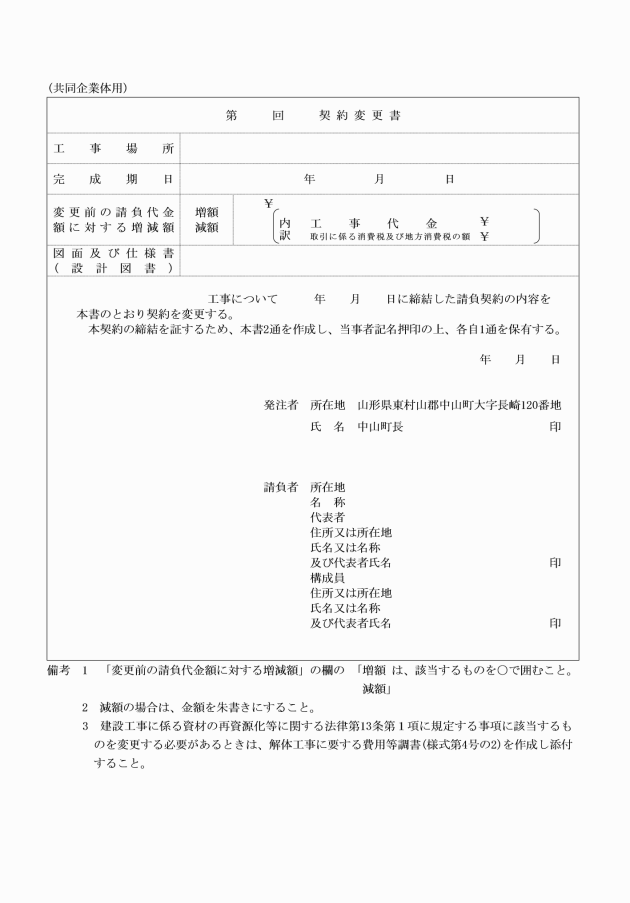

(共同企業体との請負契約)

第32条 共同企業体を相手方として建設工事に係る契約を締結しようとする場合の入札、その他の取扱いについては、町長が別に定めるところによる。

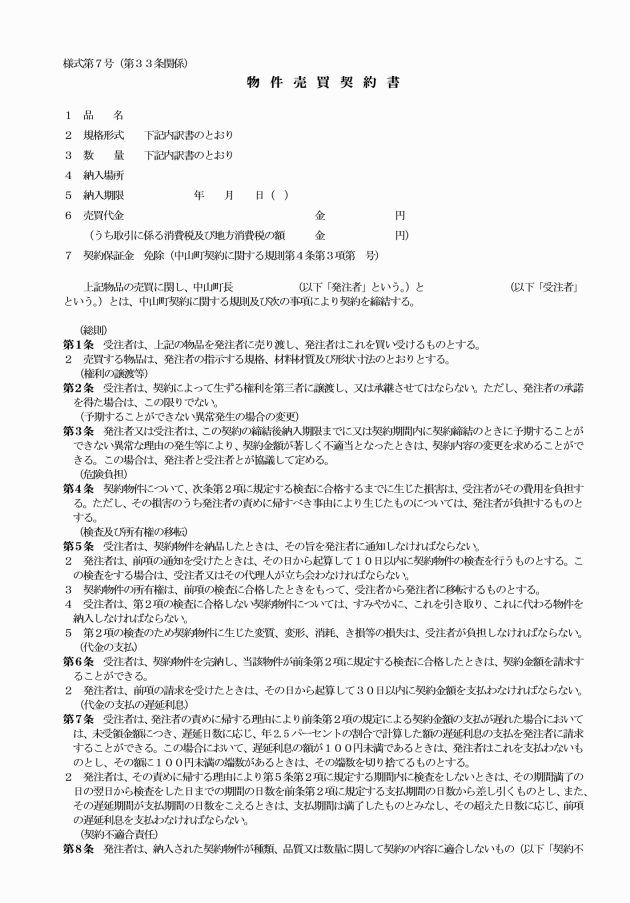

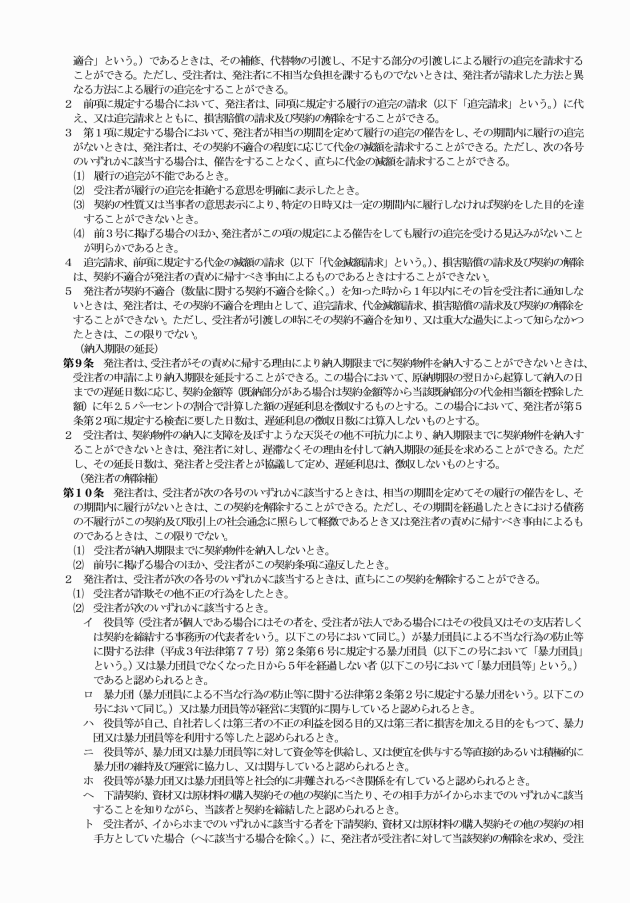

第6章 補則

(1) 物件購入契約書(様式第7号)

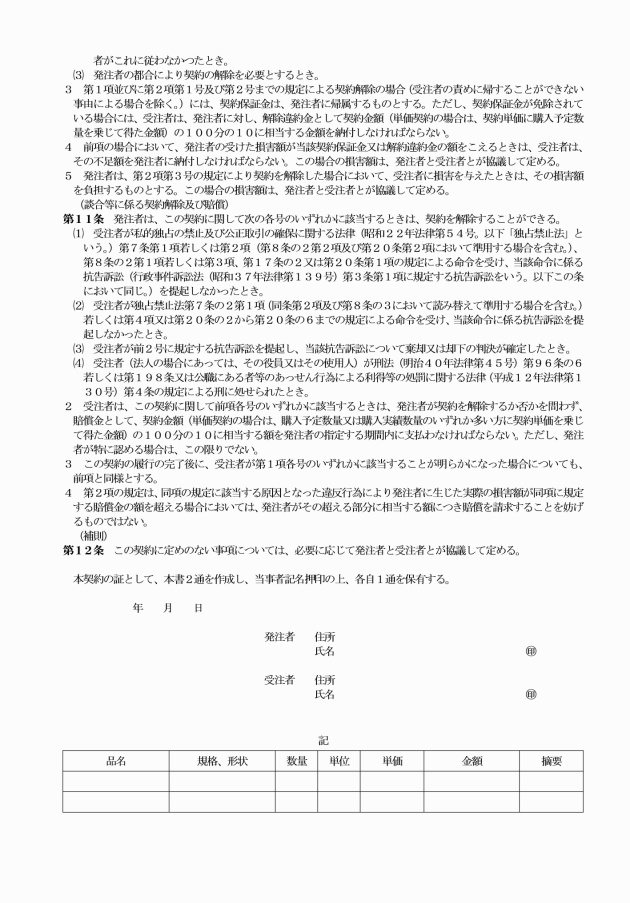

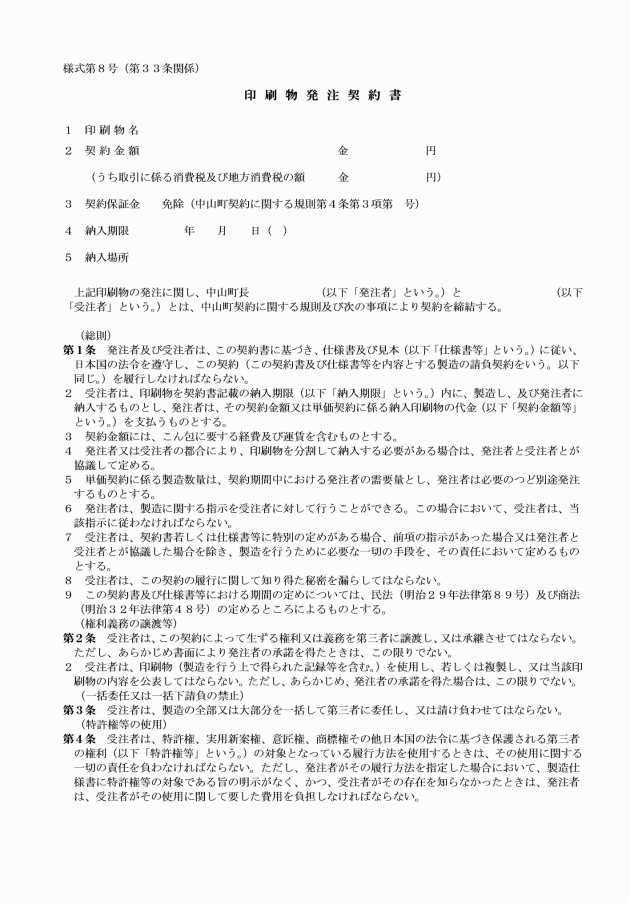

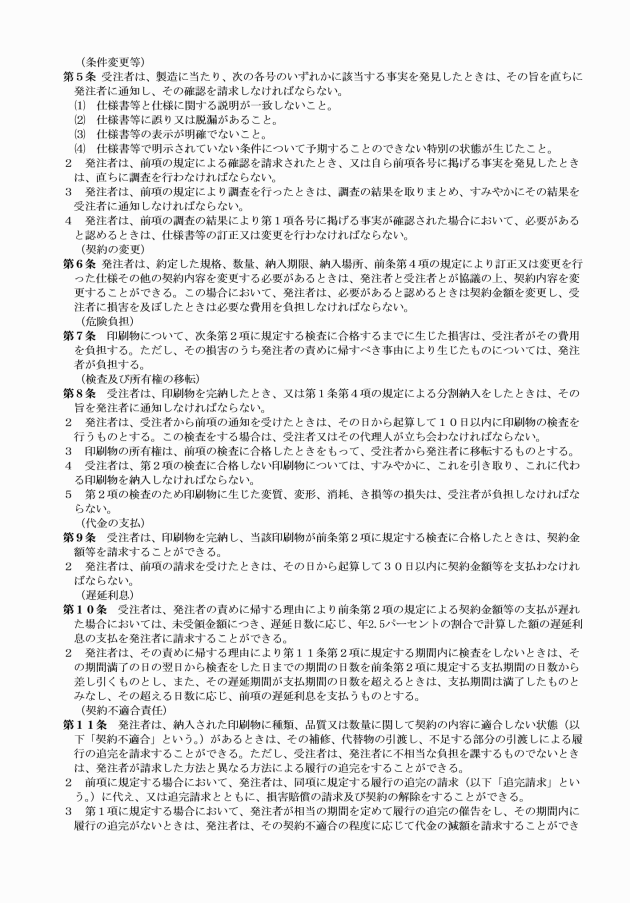

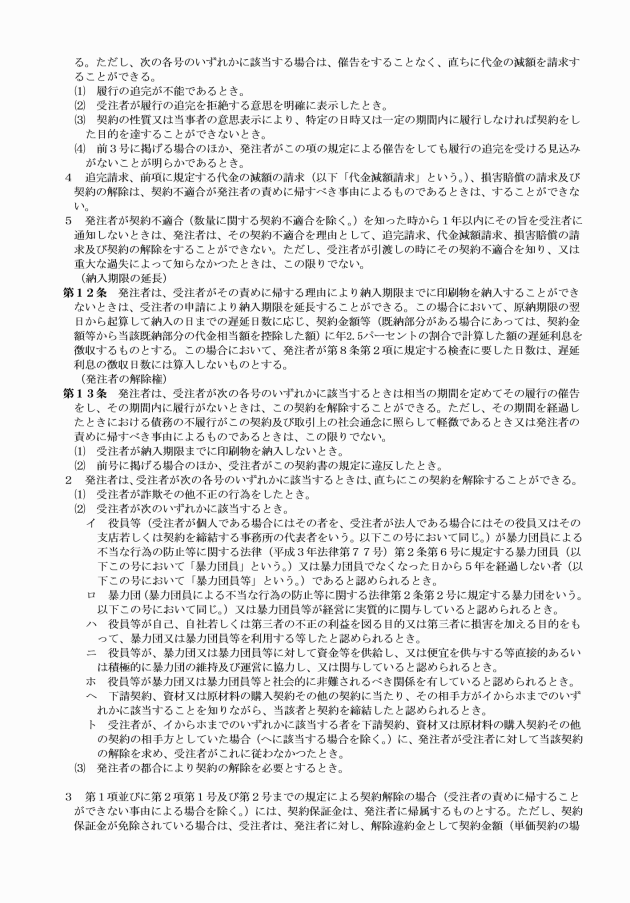

(2) 印刷物発注契約書(様式第8号)

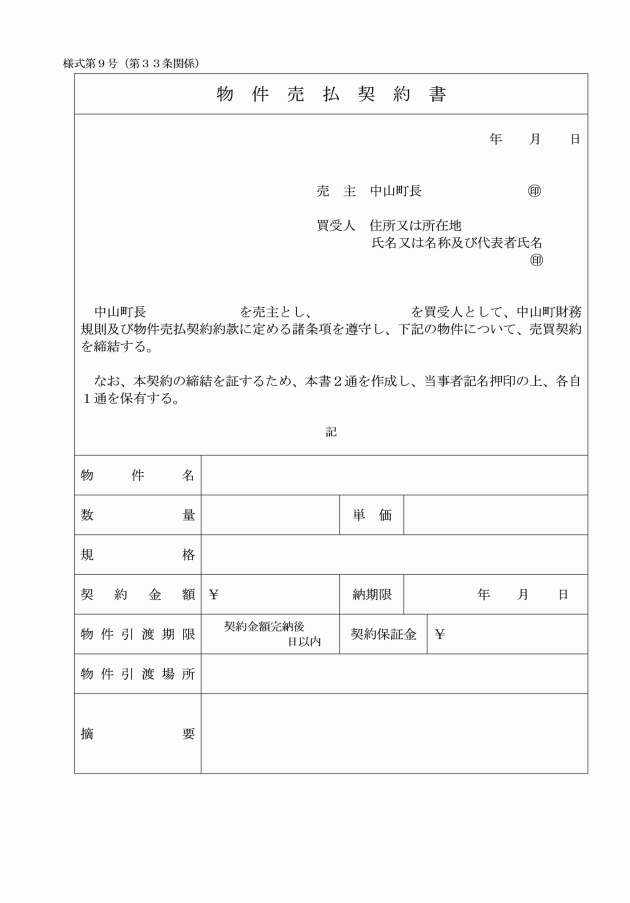

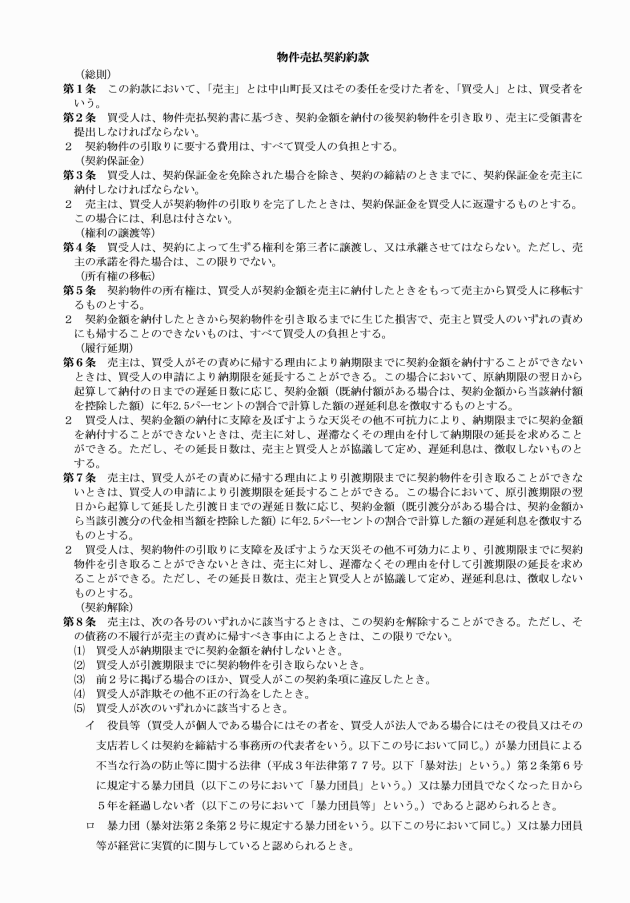

(3) 物件売払契約書(様式第9号)

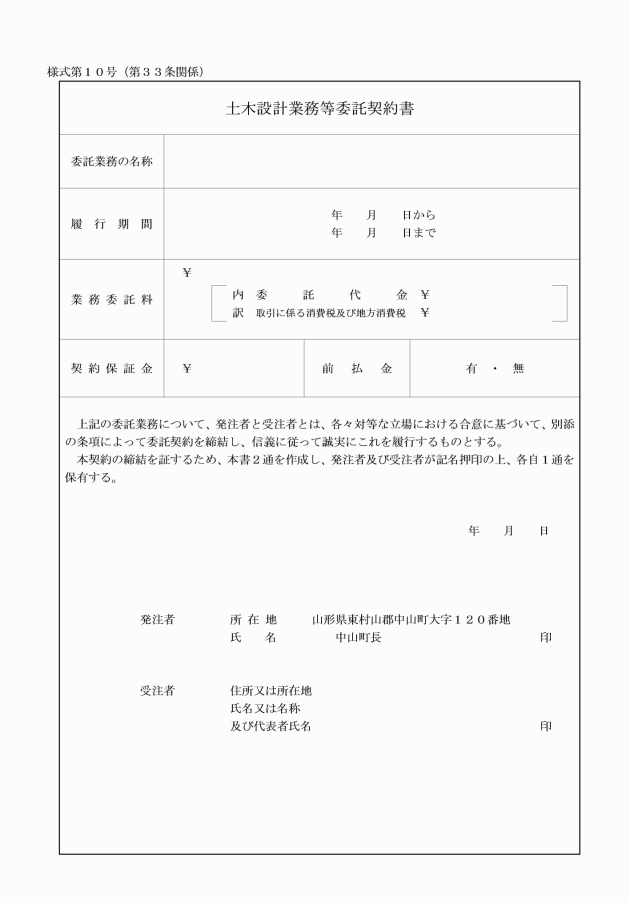

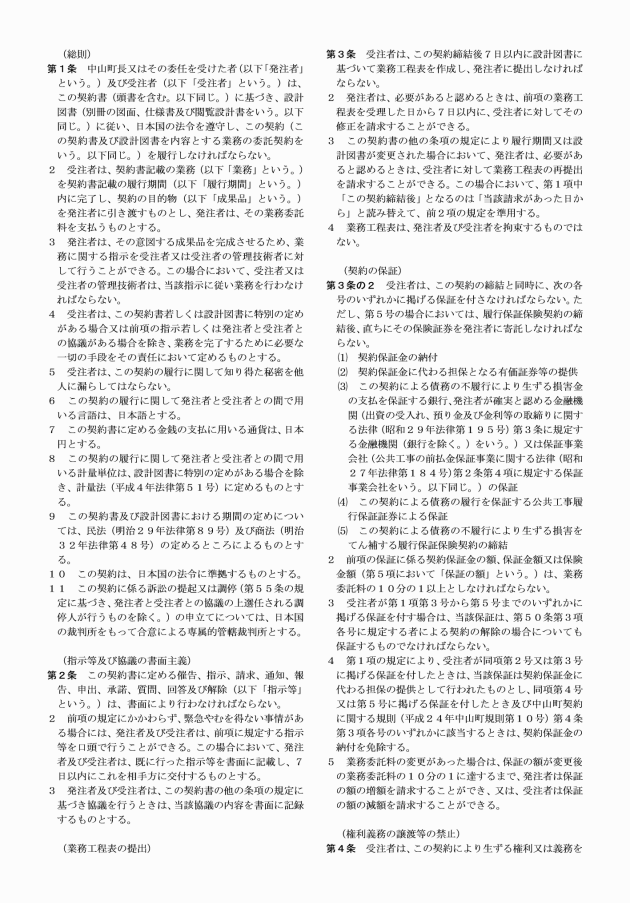

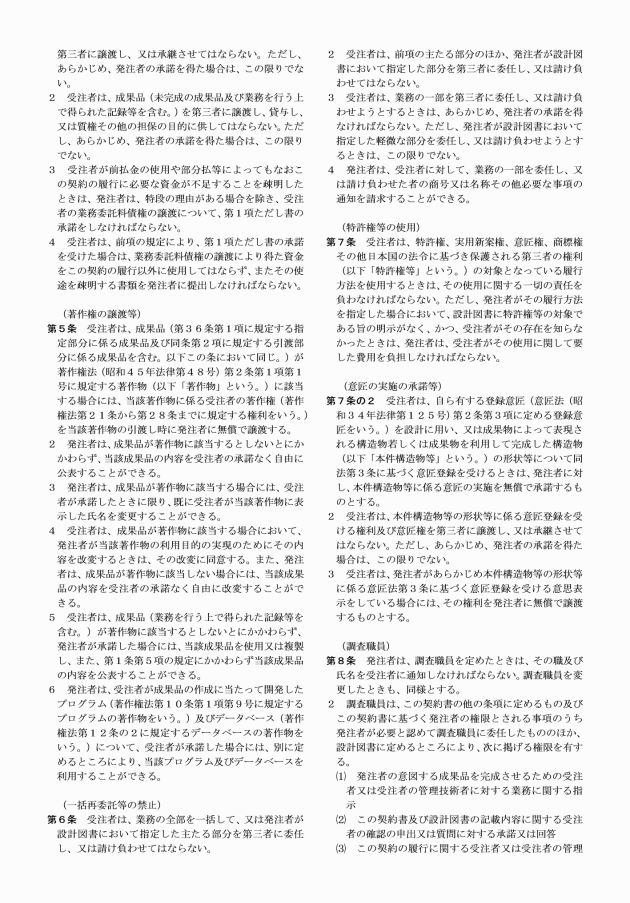

(4) 土木設計業務等委託契約書(様式第10号)

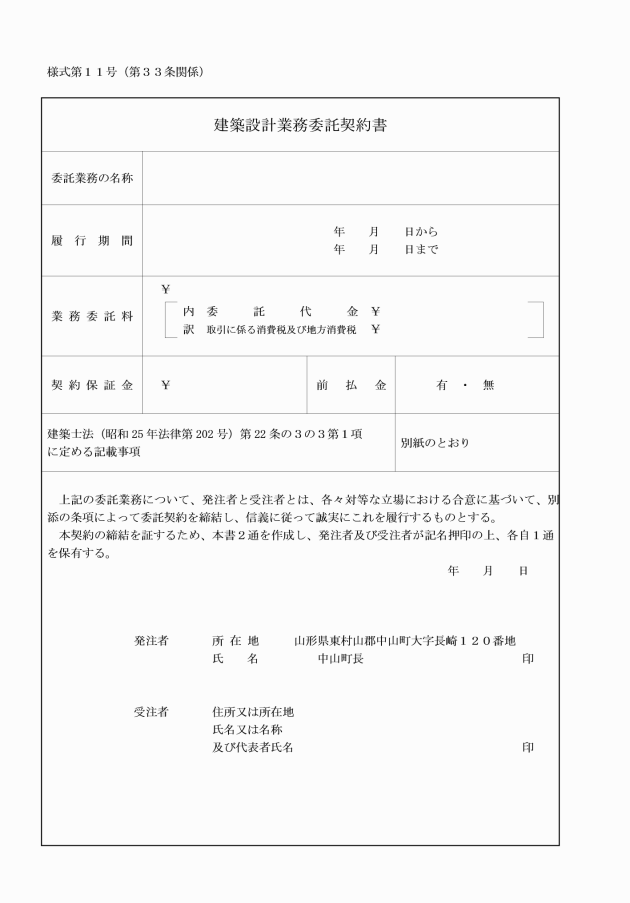

(5) 建築設計業務委託契約書(様式第11号)

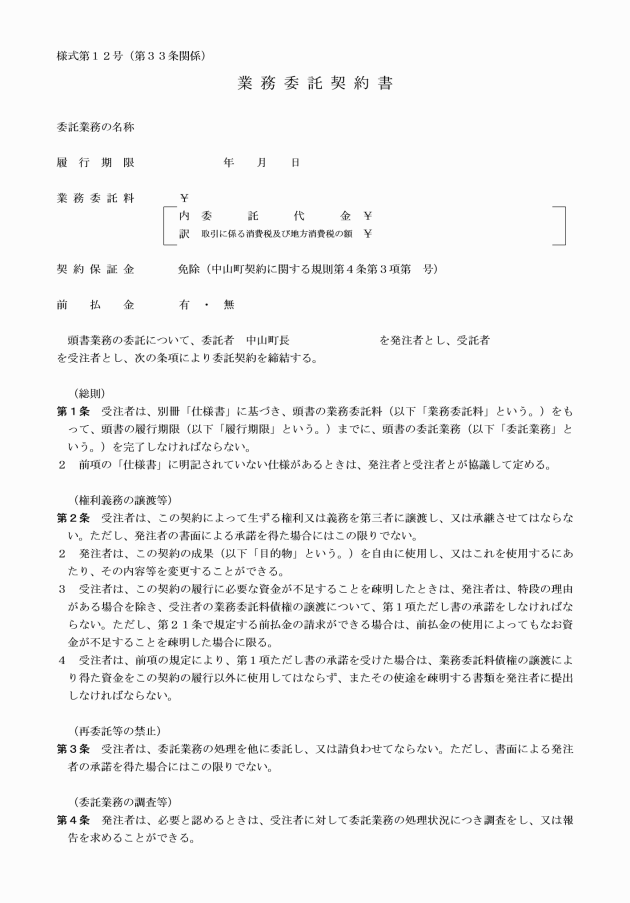

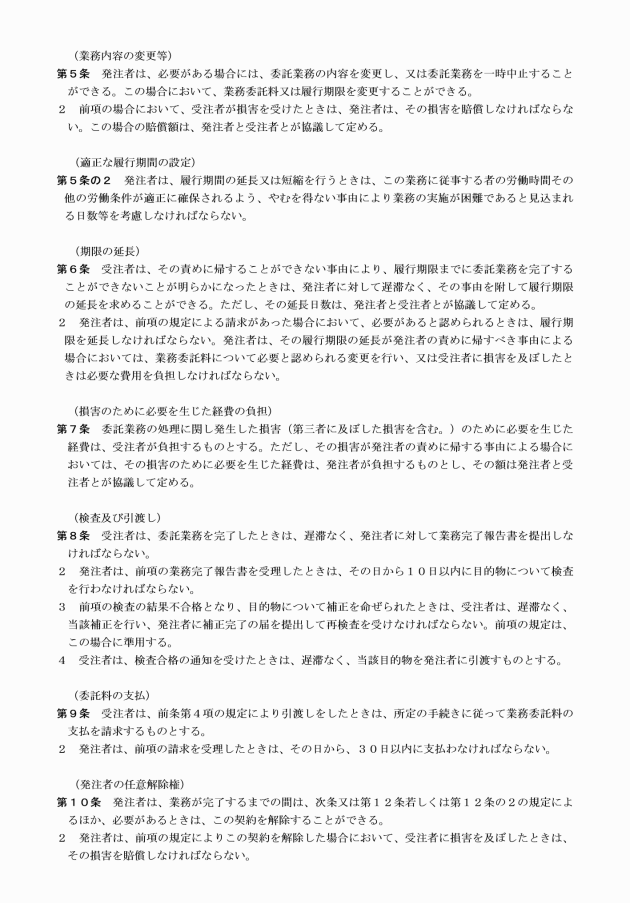

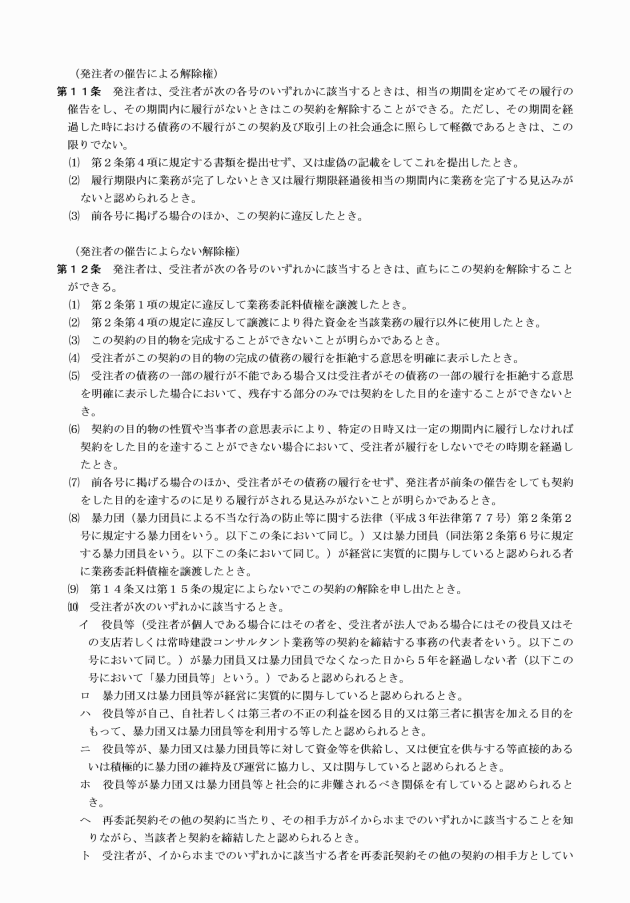

(6) 業務委託契約書(様式第12号)

(雑則)

第34条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年5月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月17日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年2月26日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月28日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年9月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年3月24日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年5月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月28日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年6月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年5月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月2日規則第6号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

附則(令和6年9月18日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の中山町契約に関する規則の規定は、施行の日以後に締結した契約について適用し、この規則の施行の際現に締結されている契約については、なお従前の例による。

附則(令和7年3月31日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年5月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。