○中山町老人福祉法施行細則

平成5年3月31日

告示第24号

第1章 総則

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。

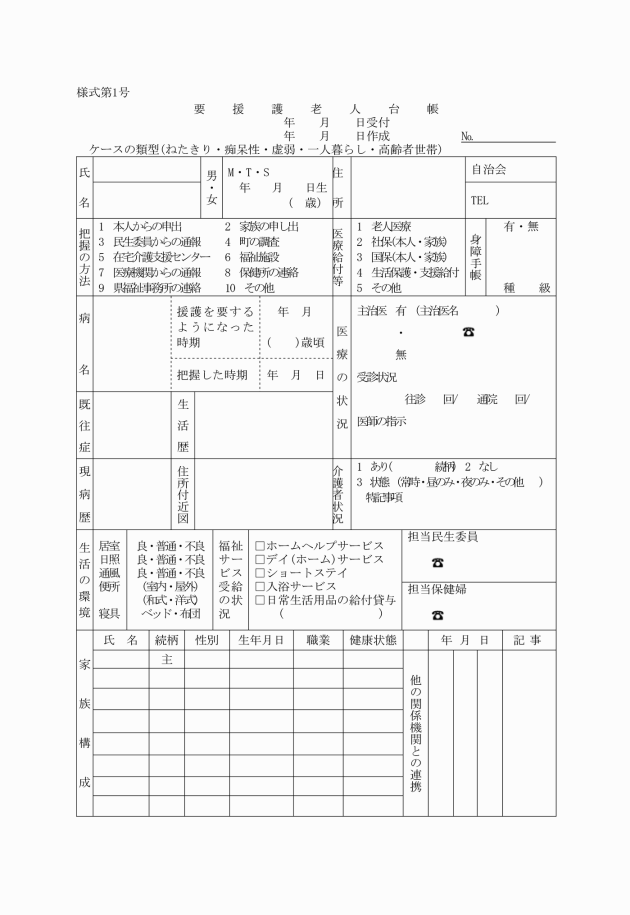

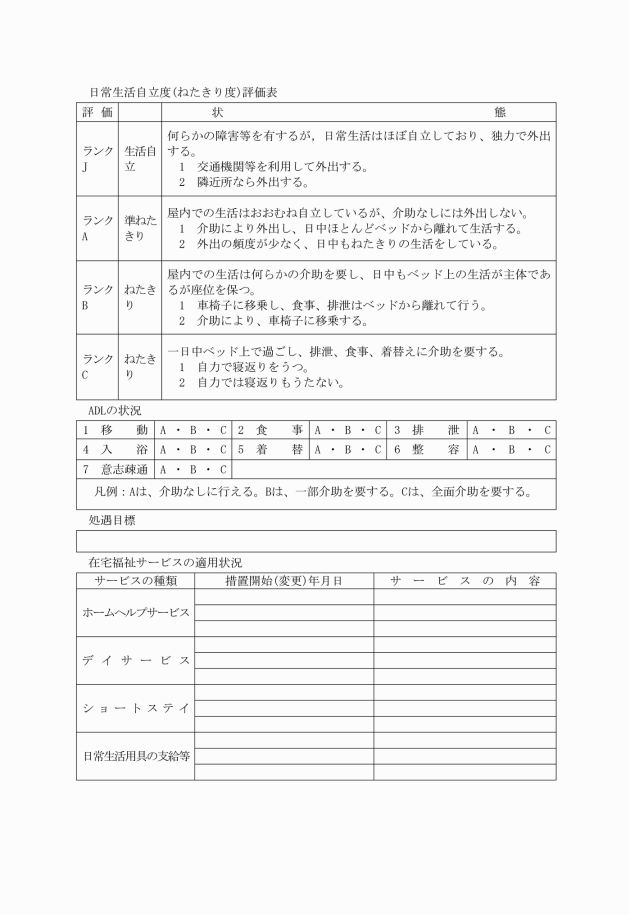

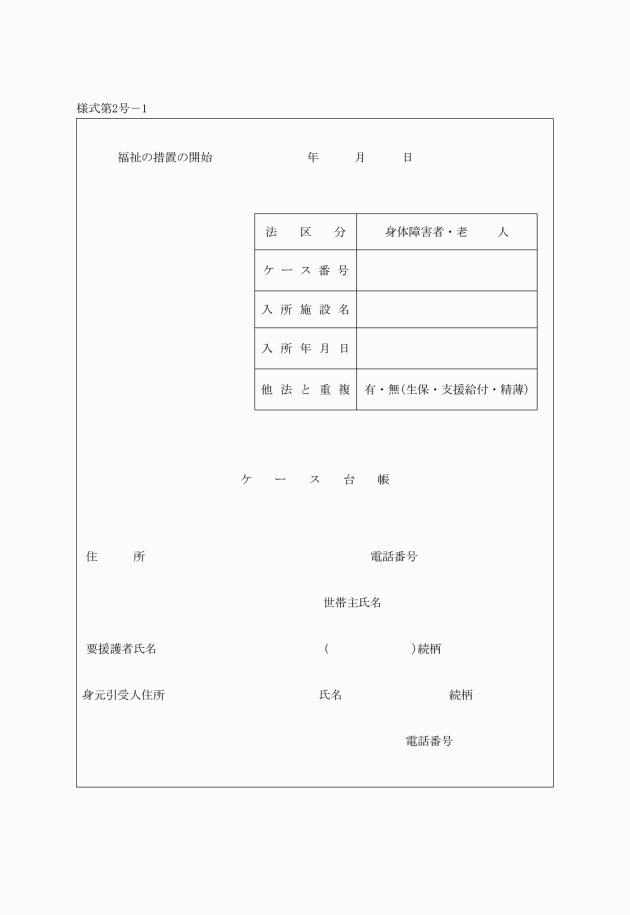

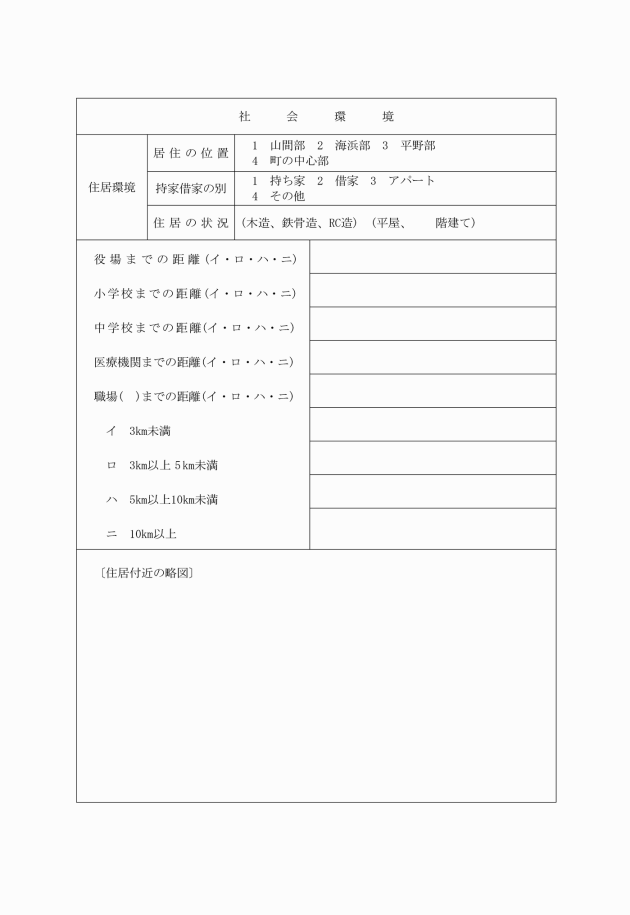

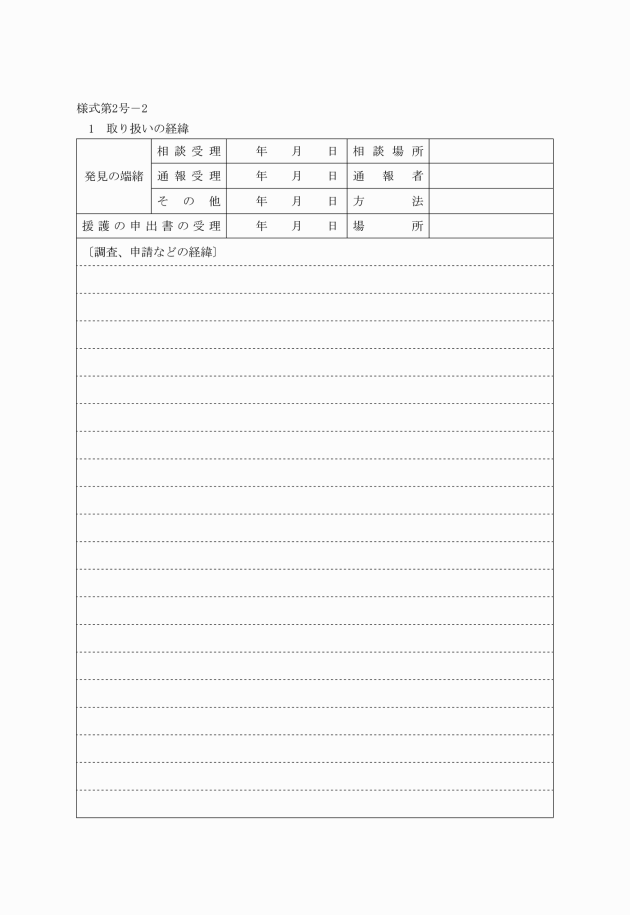

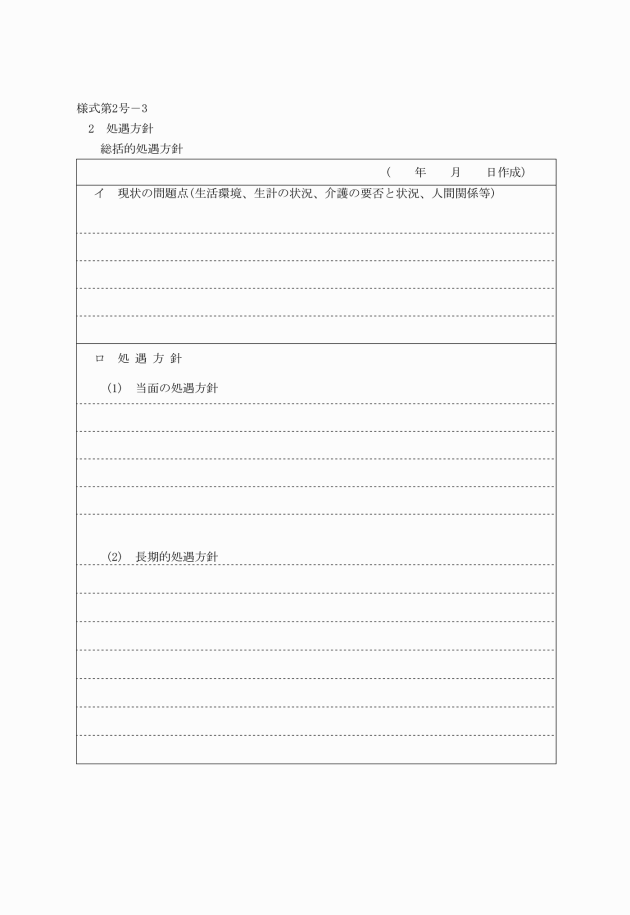

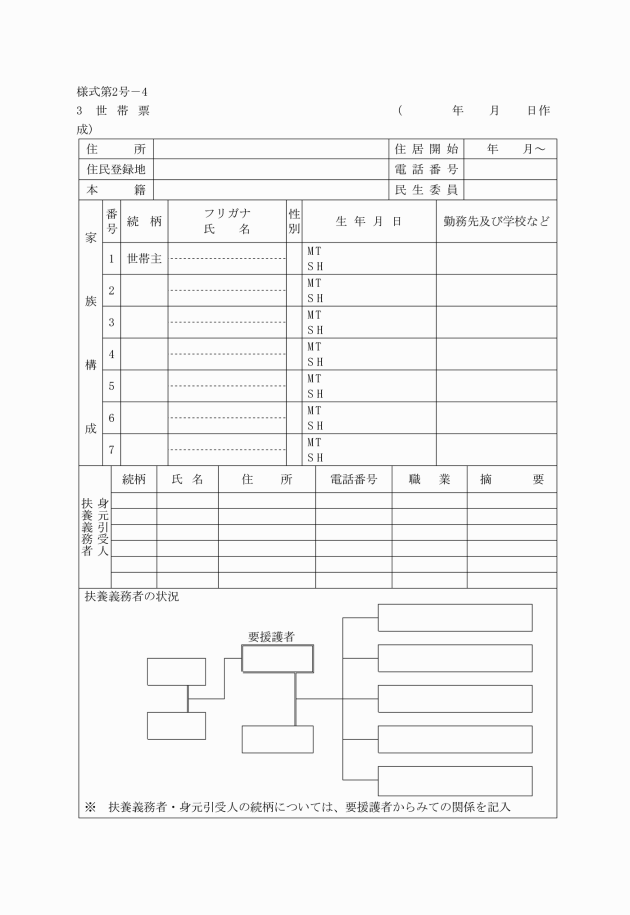

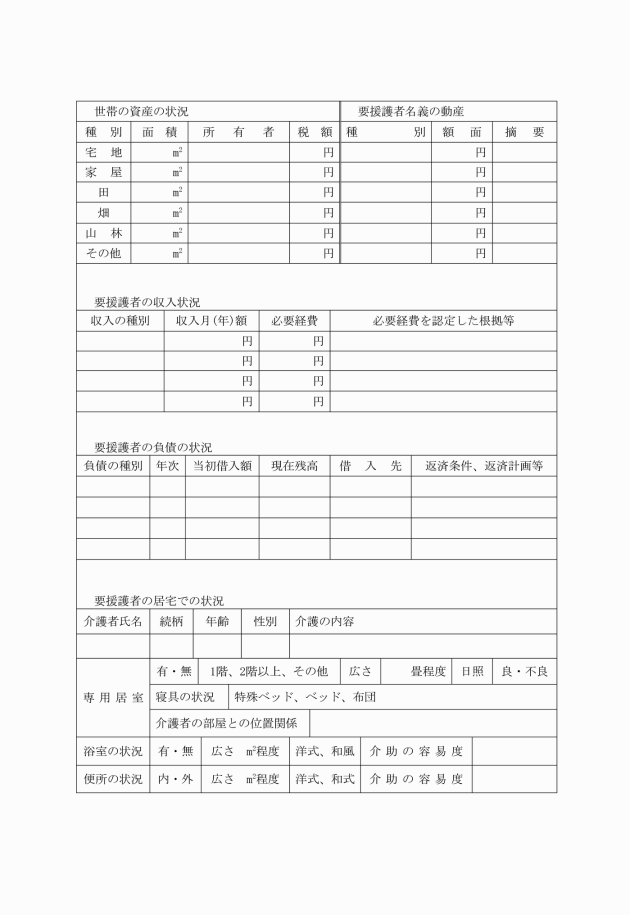

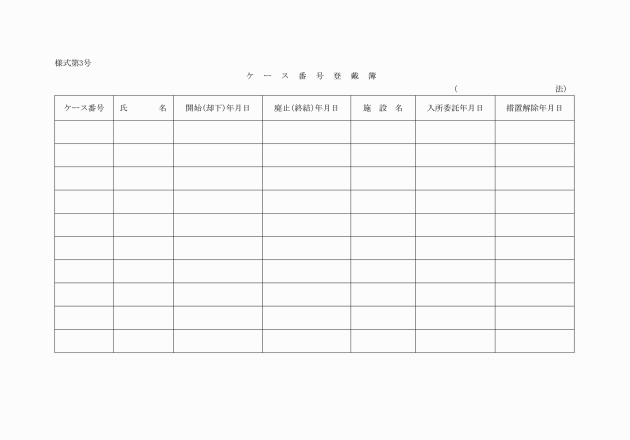

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

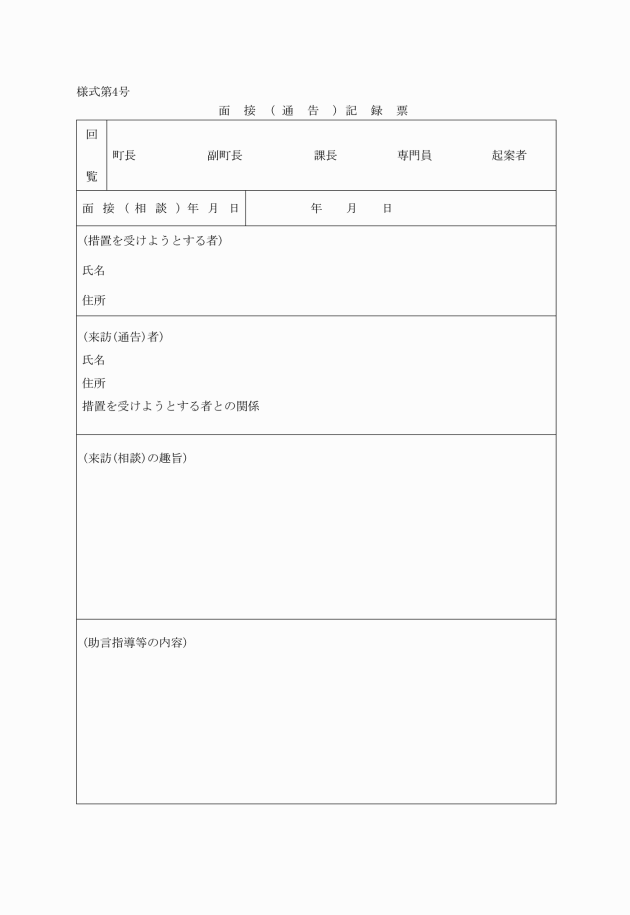

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

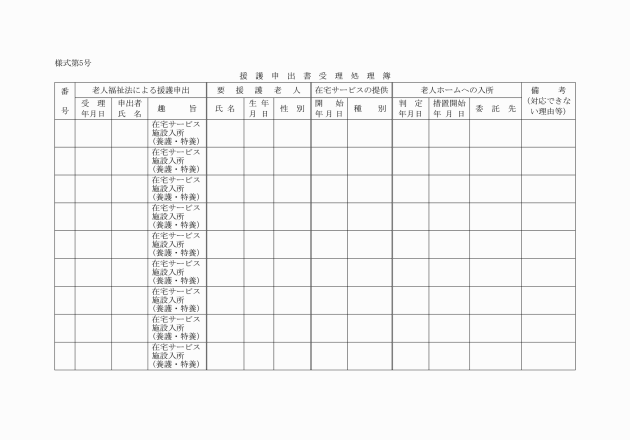

(3) 援護申出書受理処理簿(様式第5号)

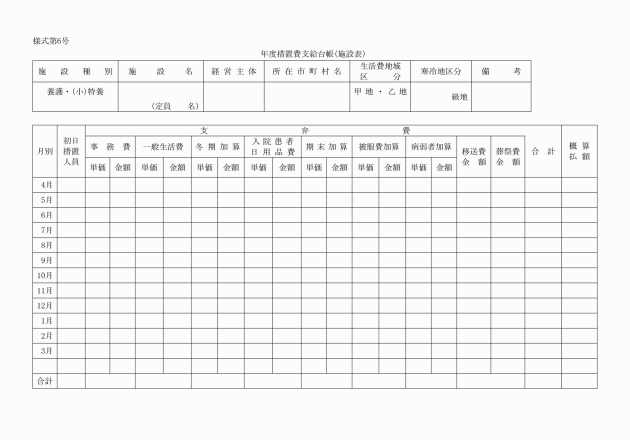

(4) 措置費支給台帳(様式第6号)

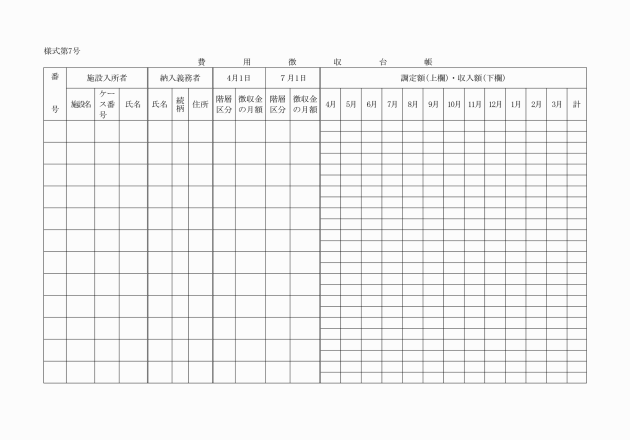

(5) 費用徴収台帳(様式第7号)

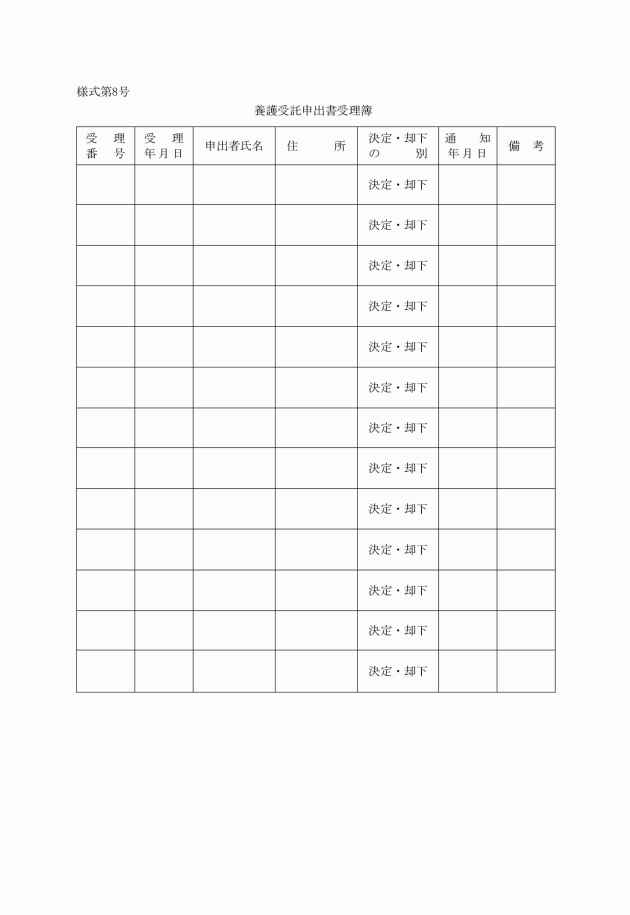

(6) 養護受託申出書受理簿(様式第8号)

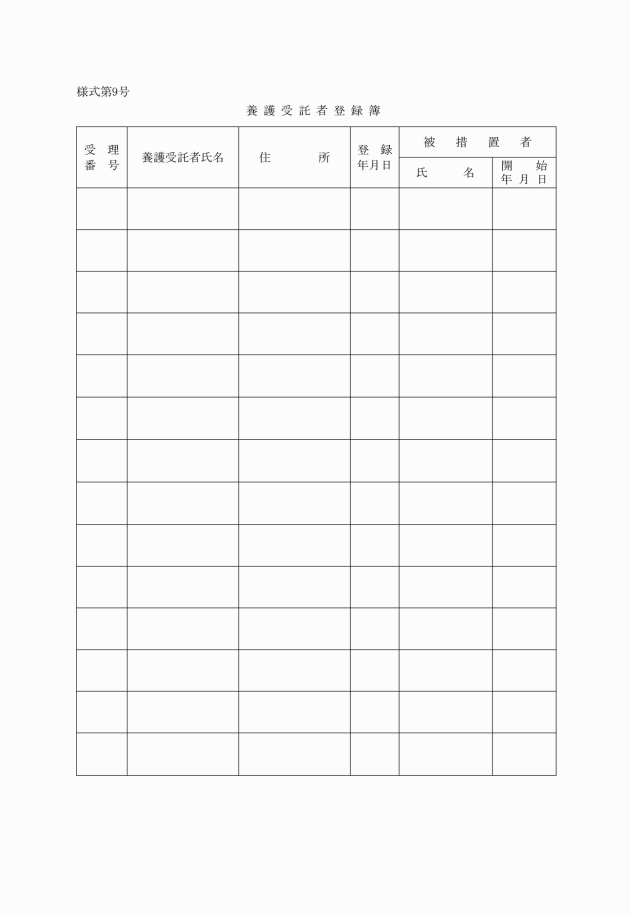

(7) 養護受託者登録簿(様式第9号)

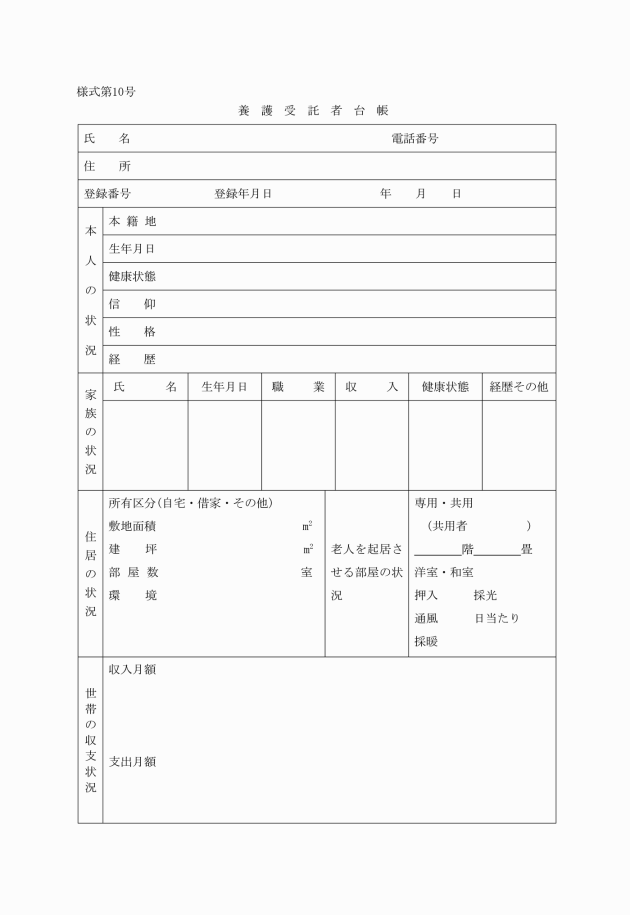

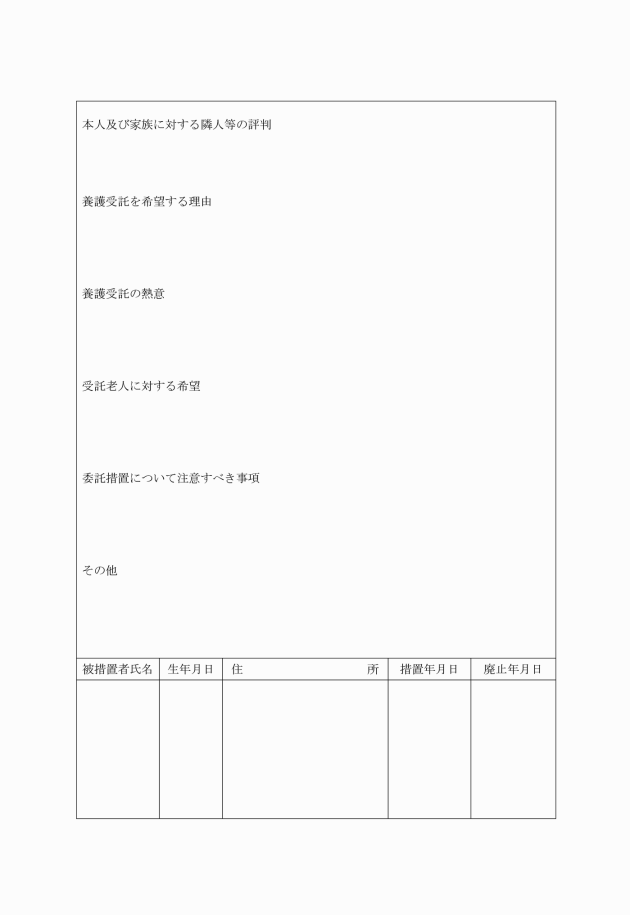

(8) 養護受託者台帳(様式第10号)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置)

第3条 法第10条の4第1項又は第2項で定める居宅における介護等措置については、町長が別に定めるものとする。

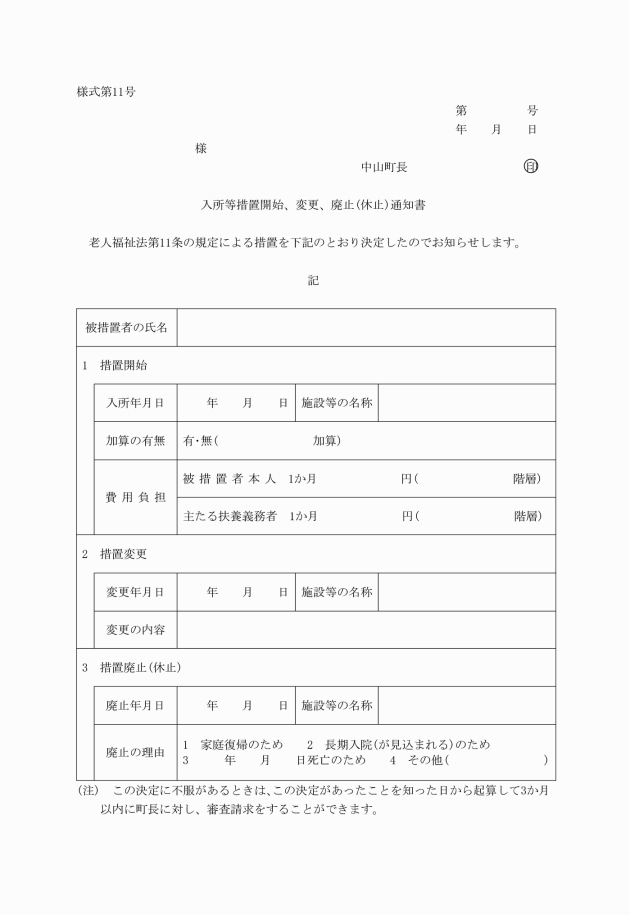

(入所者の措置の決定通知)

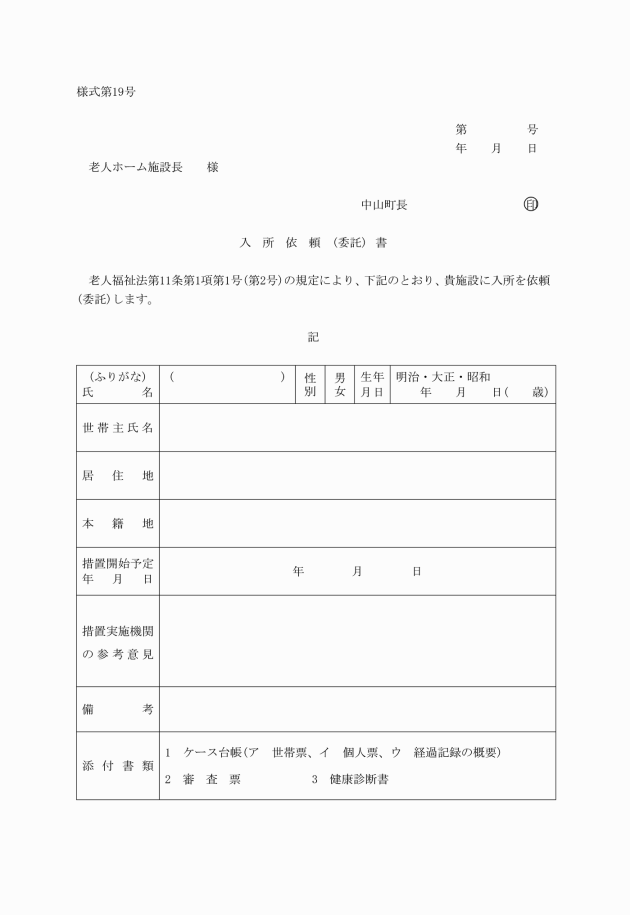

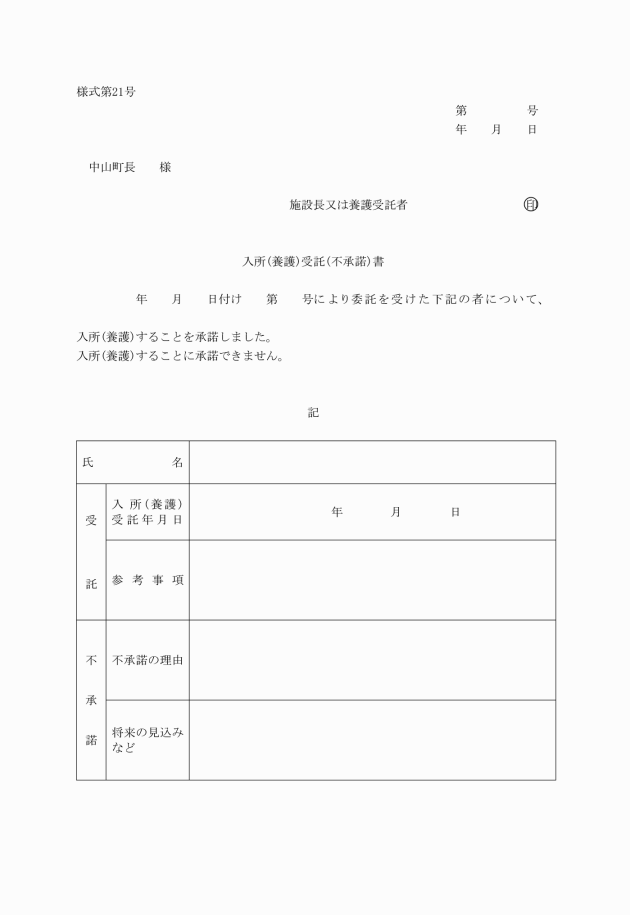

第4条 町長は、法第11条の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)を開始したときは、入所等措置開始通知書(様式第11号)により、施設等被措置者に対し通知しなければならない。

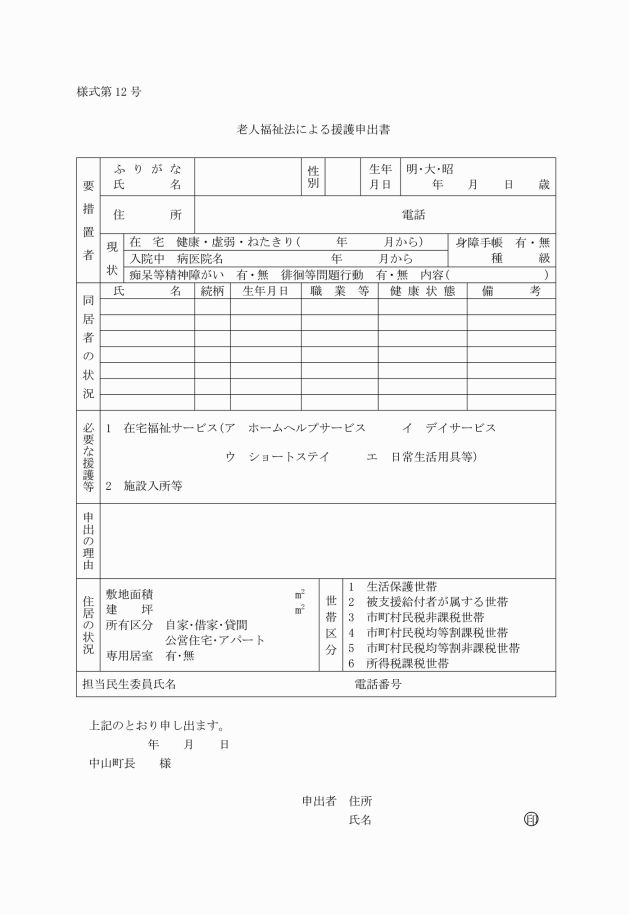

(援護の申出書)

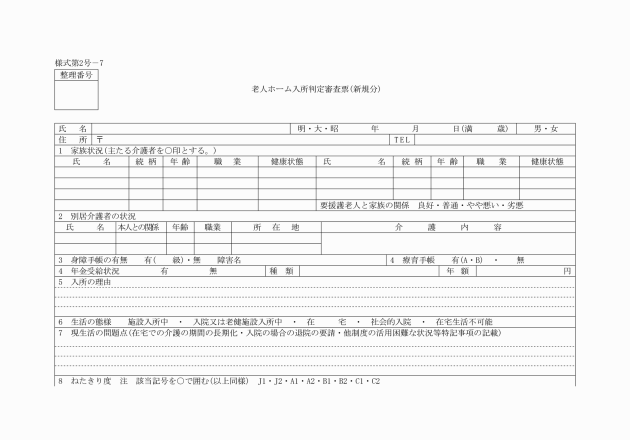

第5条 法第10条の4第1項又は第2項の措置を受けようとする者及び法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホーム若しくは同項第2号に規定する特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所を希望する者は、老人福祉法による援護申出書(様式第12号)を町長に提出するものとする。

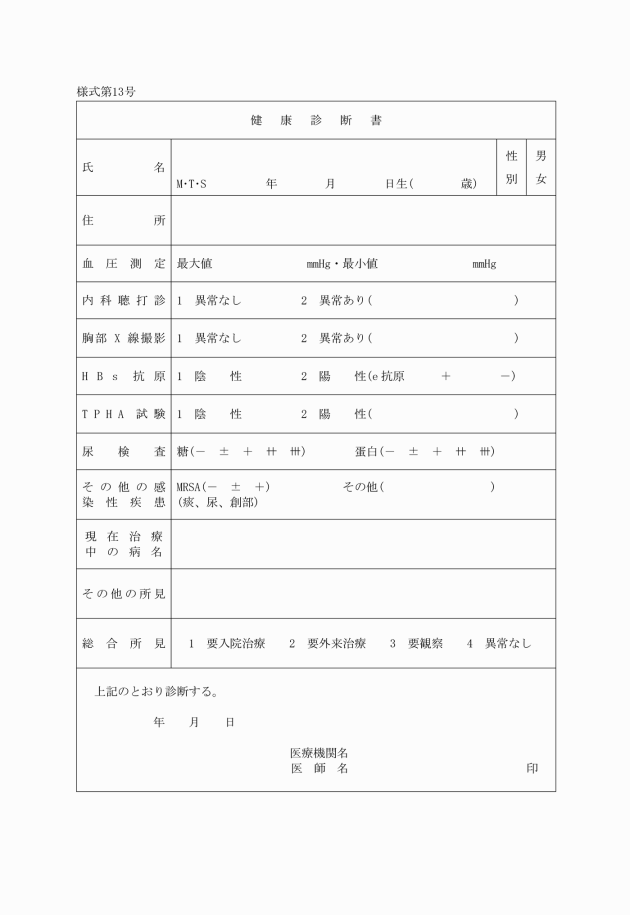

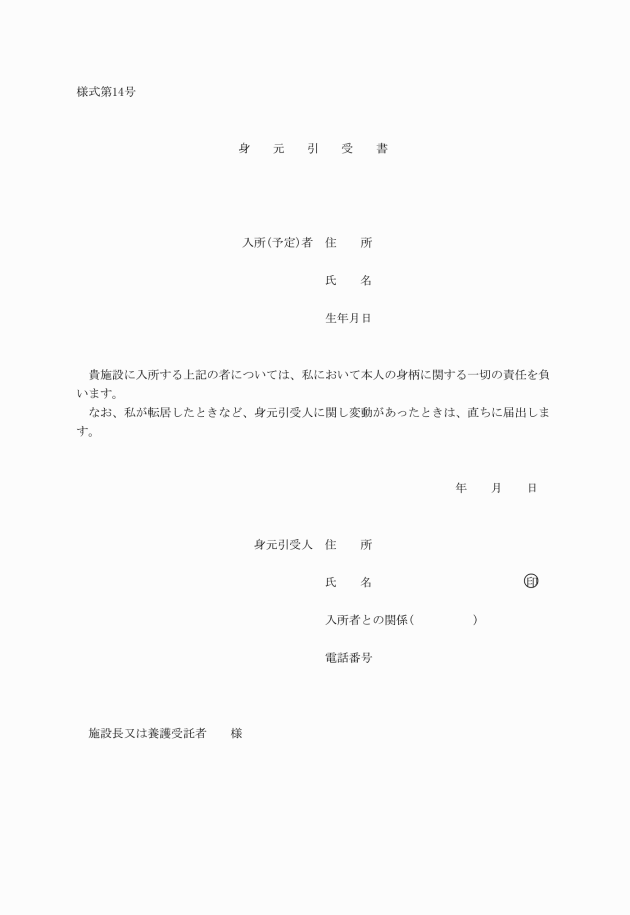

また、老人ホーム入所等の援護申出書の添付書類は、以下のとおりとする。

(1) 健康診断書(様式第13号)

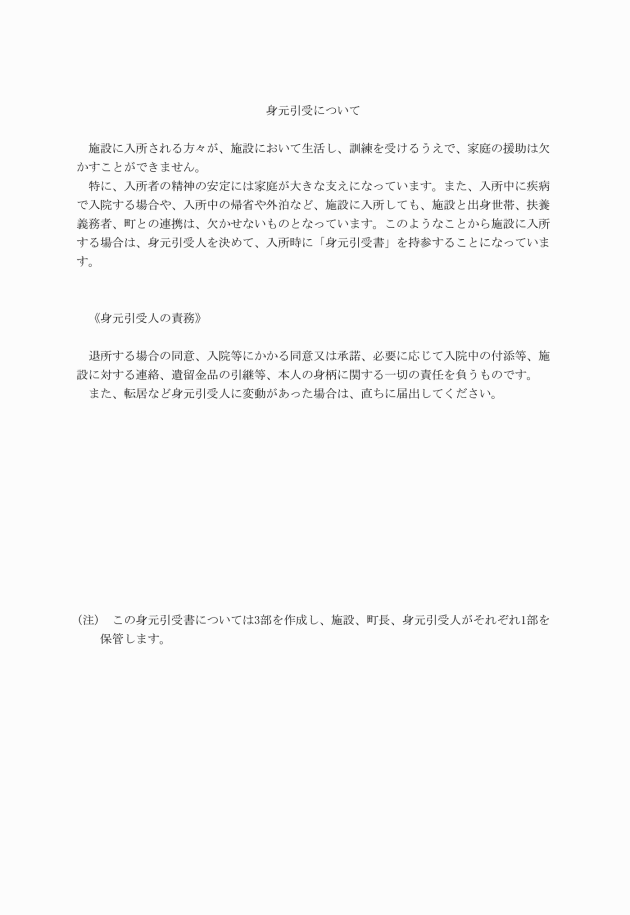

(2) 身元引受書(様式第14号)

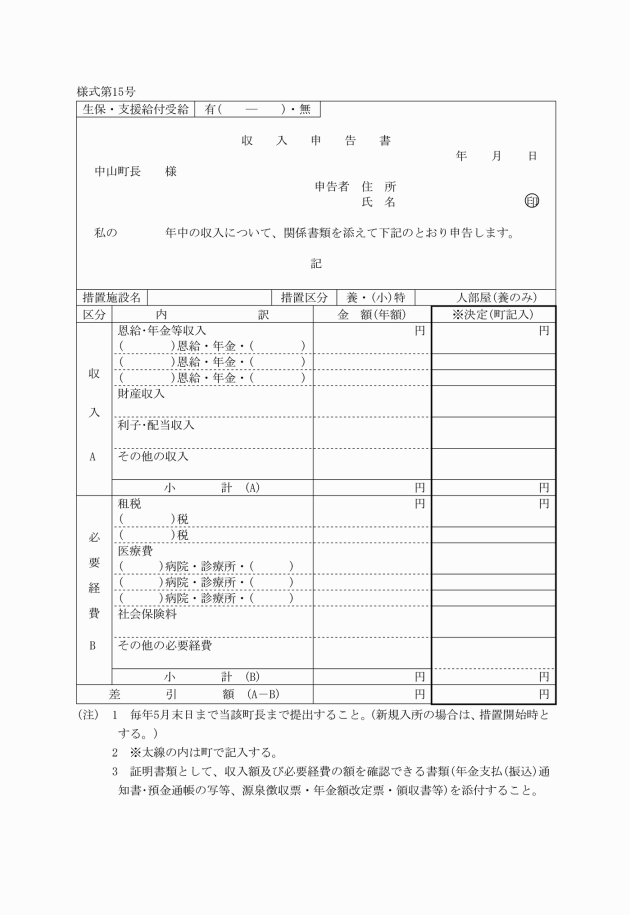

(3) 収入申告書(様式第15号)

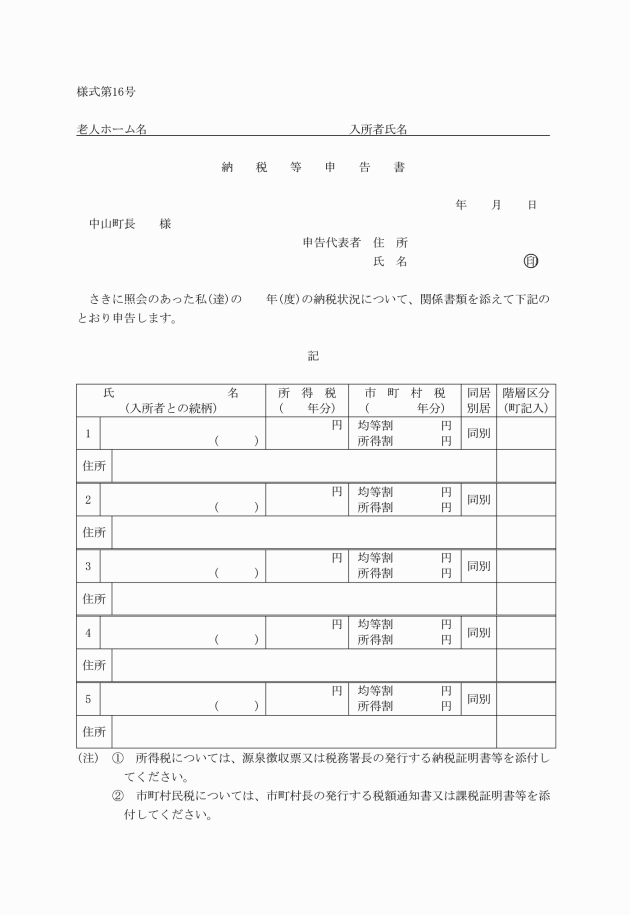

(4) 納税等申告書(様式第16号)

(養護受託申出書)

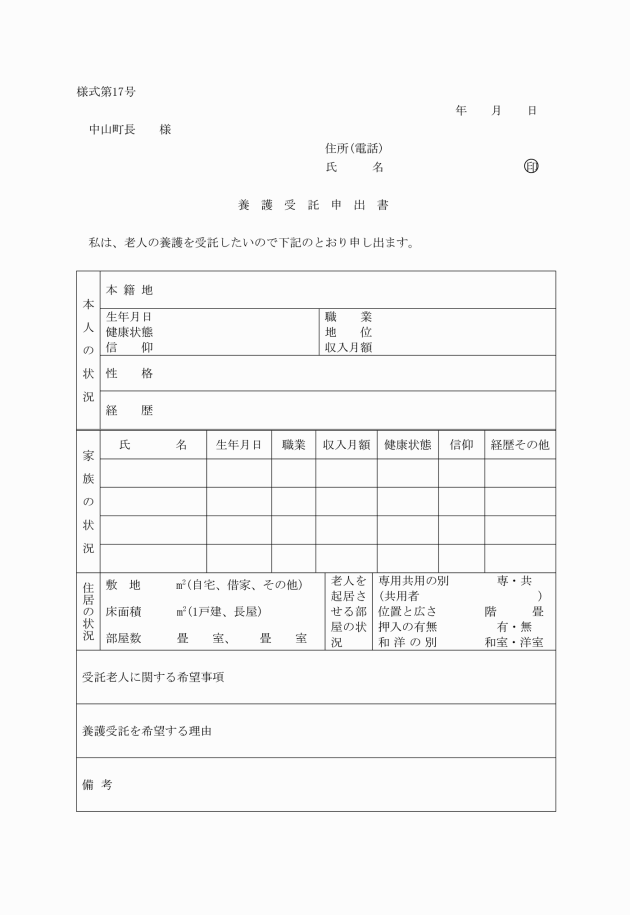

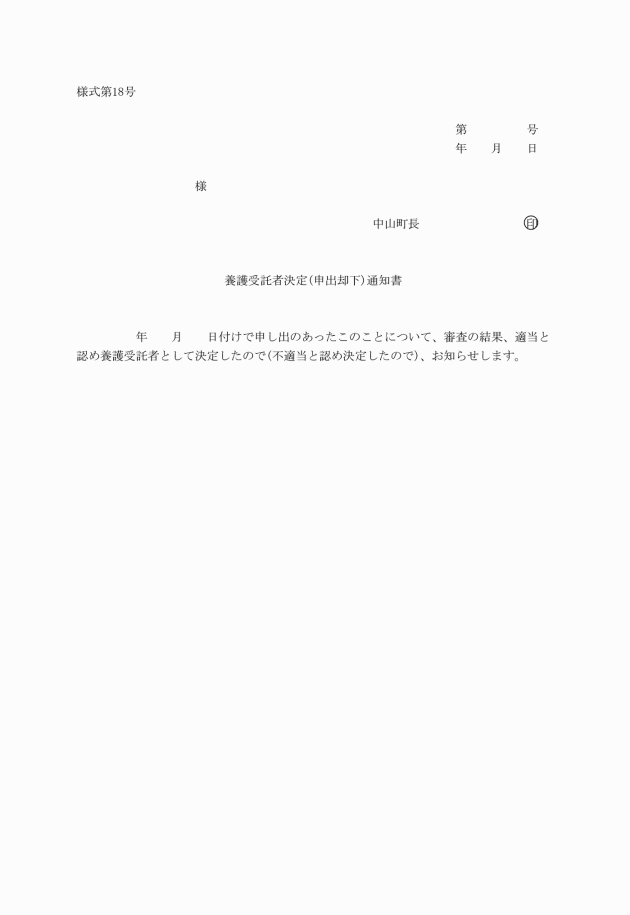

第6条 施行規則第1条の6の規定による申し出は、養護受託申出書(様式第17号)によらなければならない。

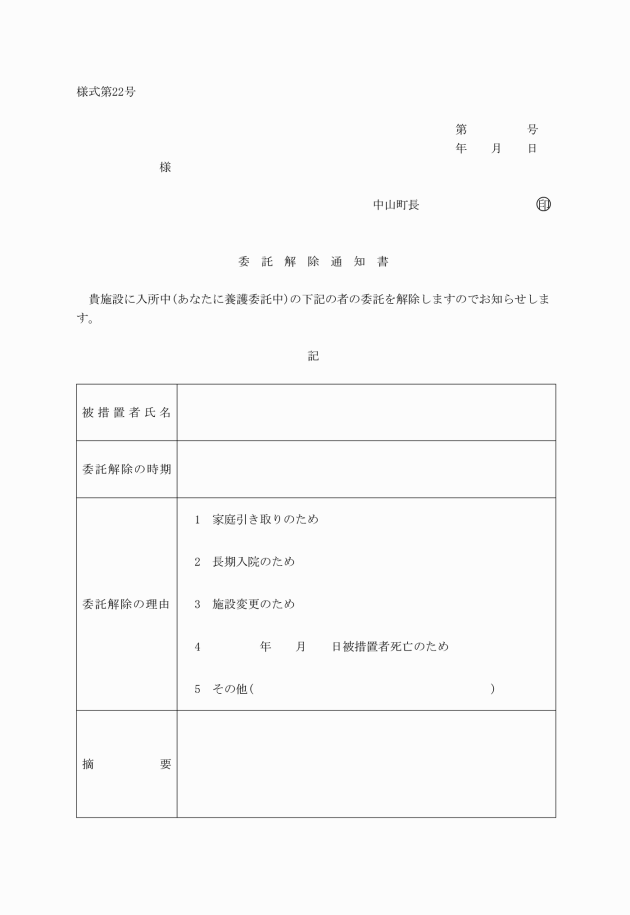

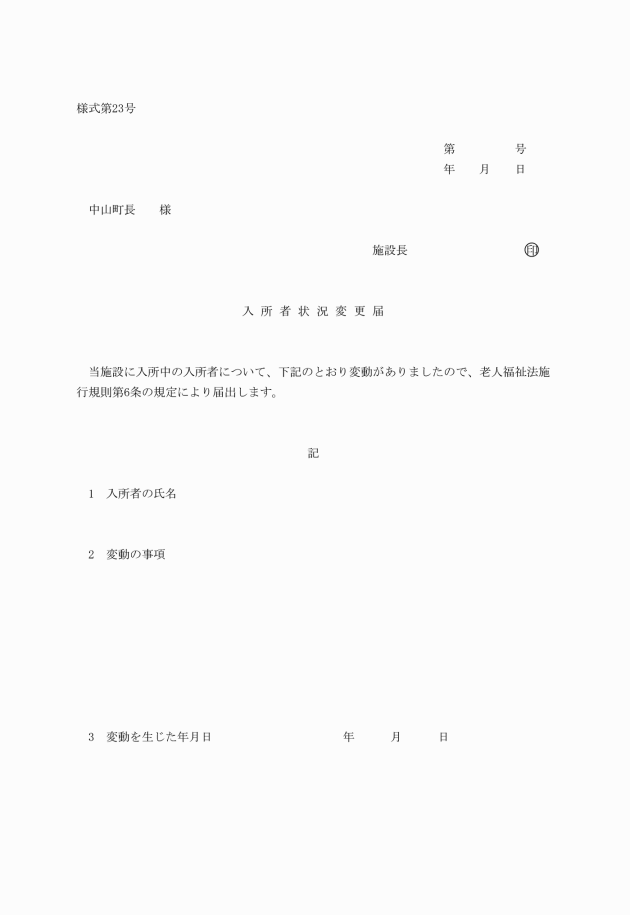

(入所者状況変更の届出)

第8条 施行規則第6条による届出は、入所者状況変更届(様式第23号)によらなければならない。

(要措置者の通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

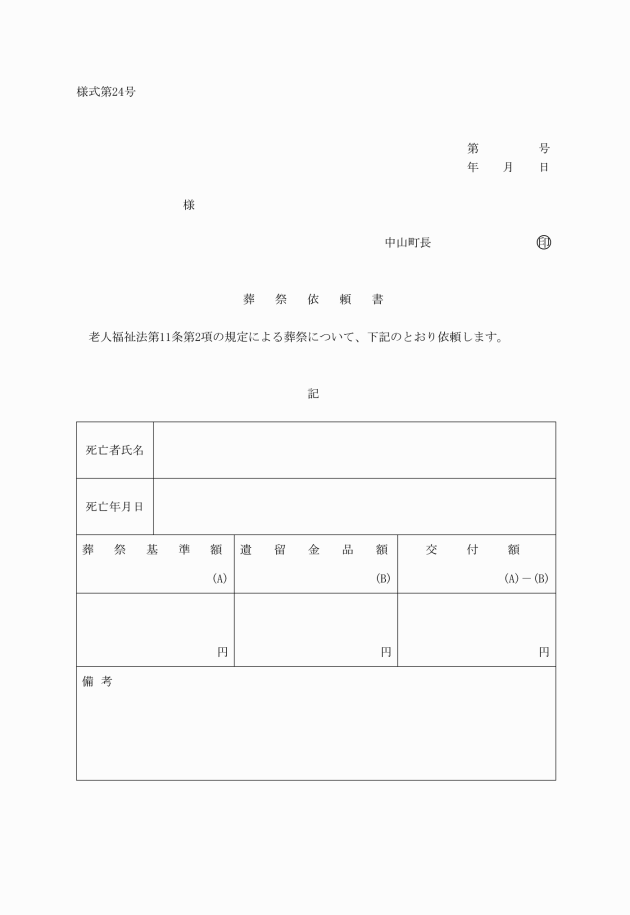

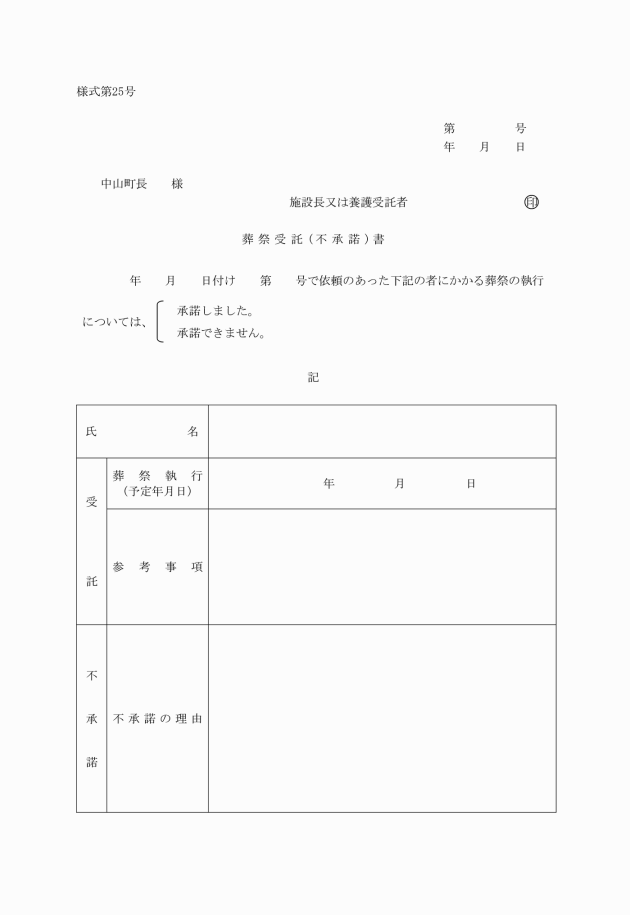

(葬祭依頼書等)

第10条 町長は、法第11条第2項の規定によって老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第24号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

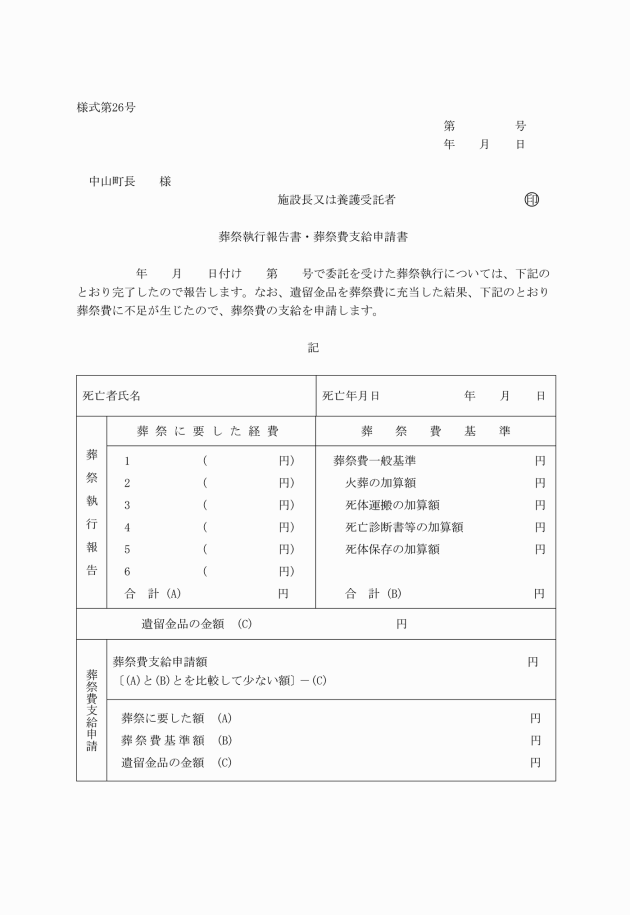

3 葬祭の委託を受けた施設の長又は養護委託者は、葬祭完了後葬祭執行報告書・葬祭費支給申請書(様式第26号)により、町長に報告するとともに、遺留金品を葬祭費に充当しても不足が生ずる場合は、町長に葬祭費の支給を申請するものとする。

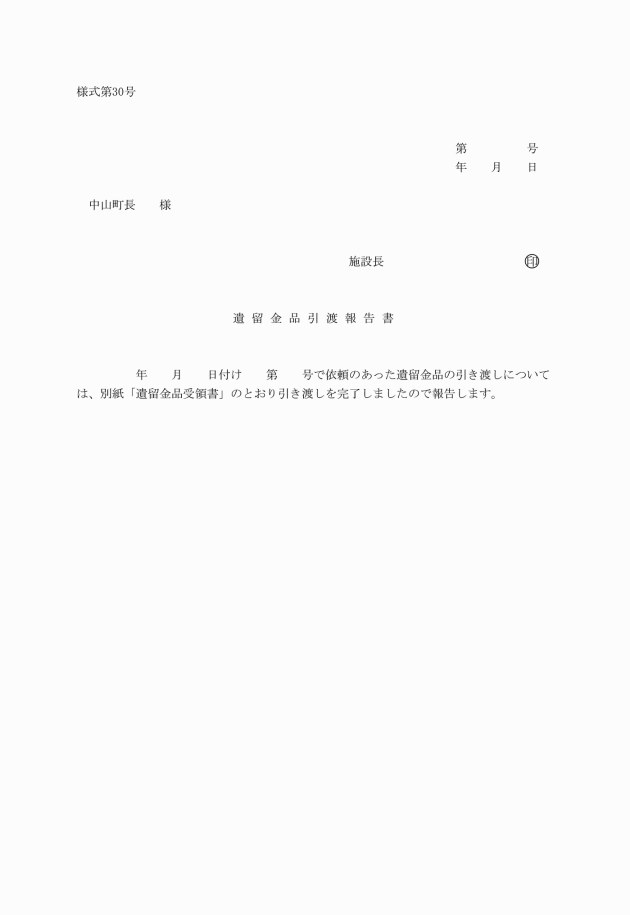

(遺留金品の取り扱い)

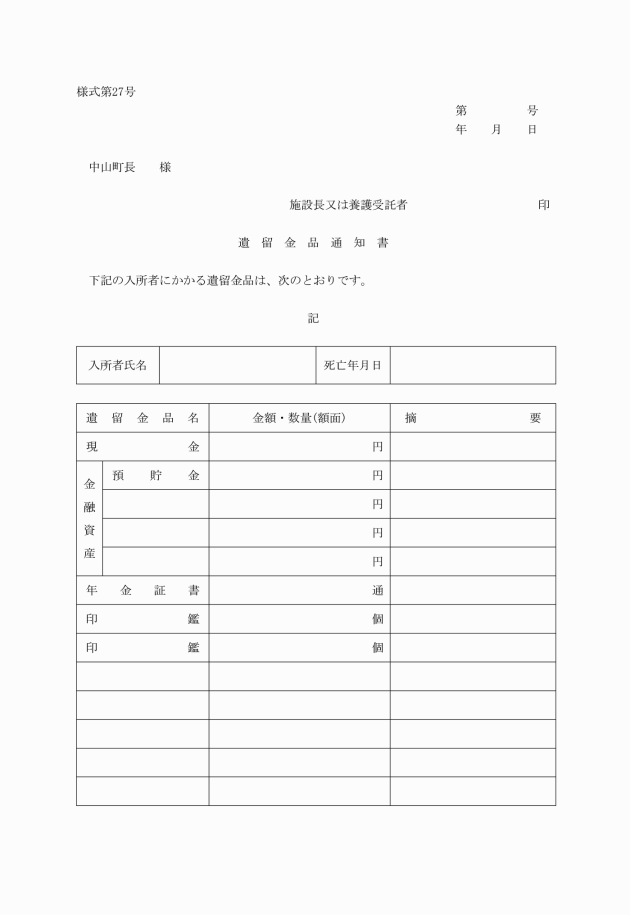

第11条 施設等被措置者が死亡し遺留金品が遺されたときは、当該施設の長又は養護受託者は、入所者状況変更届により町長に通知するとともに、遺留金品の内容を調査し、遺留金品通知書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

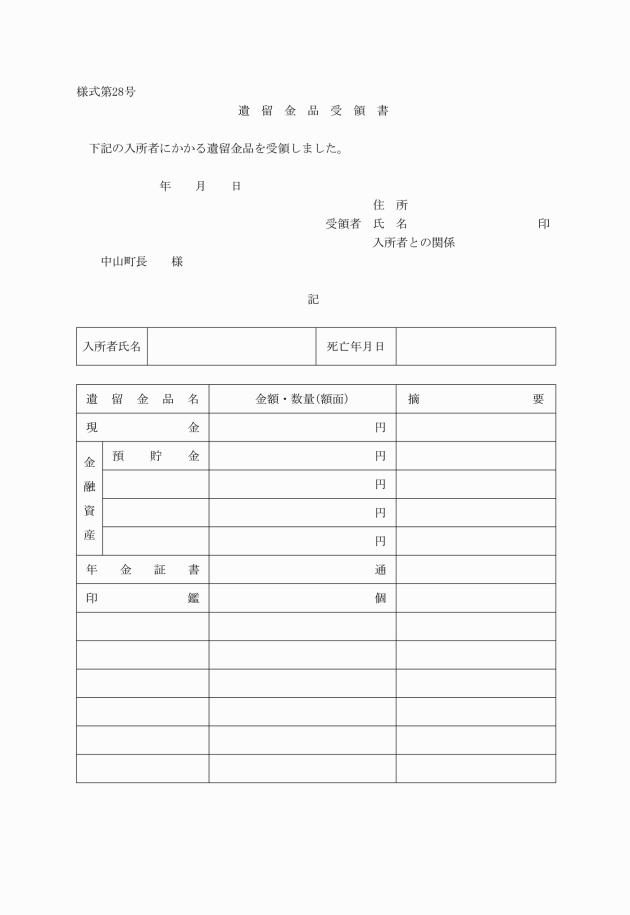

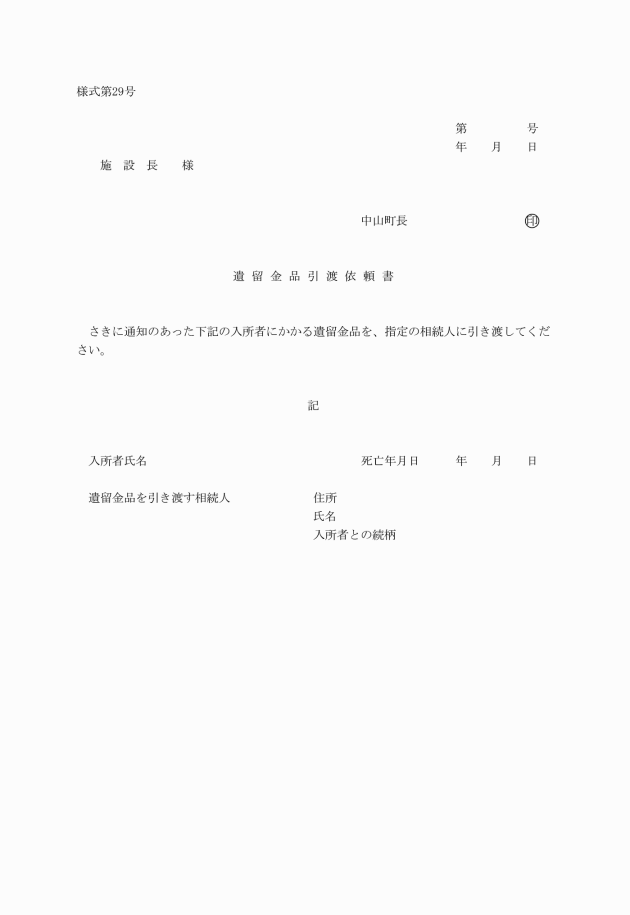

2 町長は、相続人等の状況を確認し、相続人を指定して遺留金品の引き渡しを行うとともに相続人から遺留金品受領書(様式第28号)を受領する。

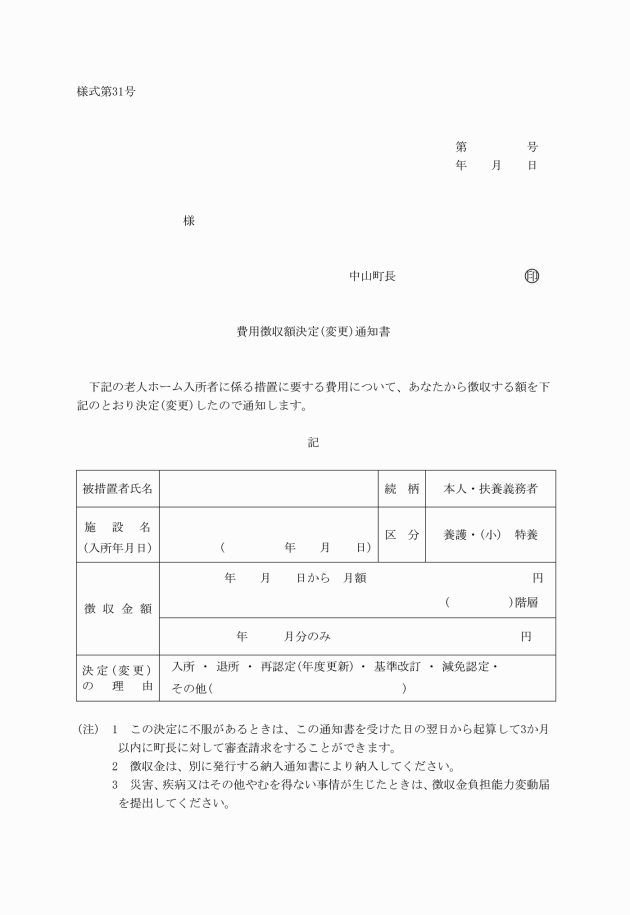

(費用の徴収)

第12条 町長は、法第11条の規定による入所等の措置をとった場合において、法第28条第1項の規定に基づいて、施設等被措置者及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうち町長が指定する者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)を徴収することができる。

(収入申告書の提出等)

第14条 町長は、措置開始時に施設等被措置者から収入申告書を、主たる扶養義務者からは、納税等申告書を提出させるものとする。ただし、措置継続の者については、毎年5月末日までに収入申告書及び納税申告書を提出させるものとする。

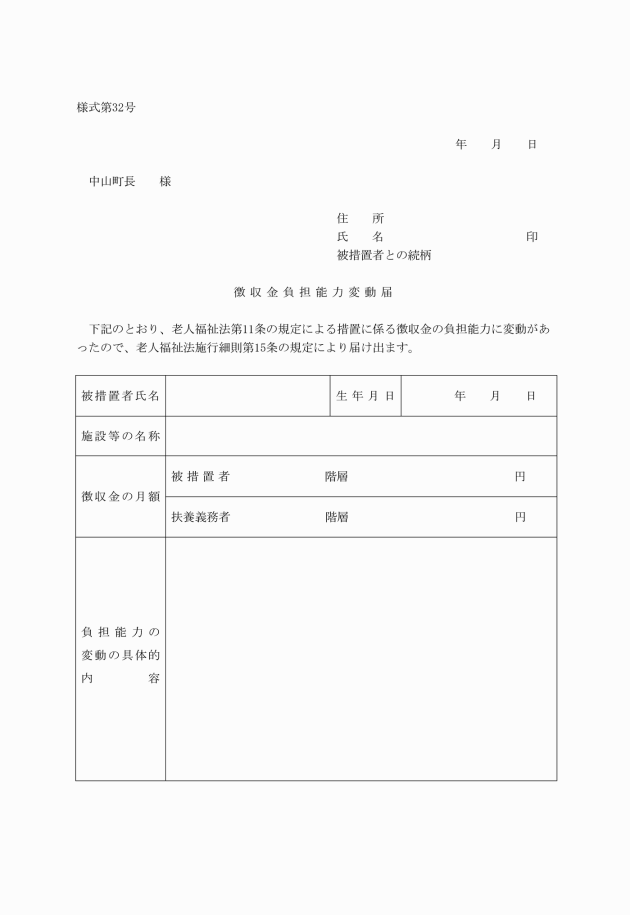

(徴収金負担能力変動届)

第15条 施設等被措置者又はその主たる扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動が生じたときは、町長に徴収金負担能力変動届(様式第32号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により、徴収金負担能力変動届を受理した町長は、その内容を審査し、必要と認めた場合は変動後の負担能力に応じた徴収金の額に変更決定をすることができる。

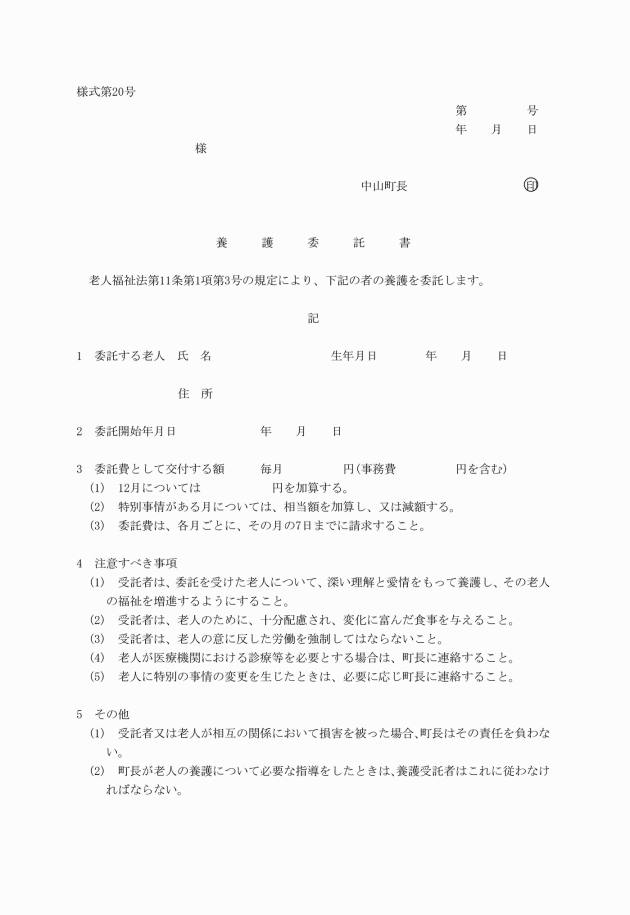

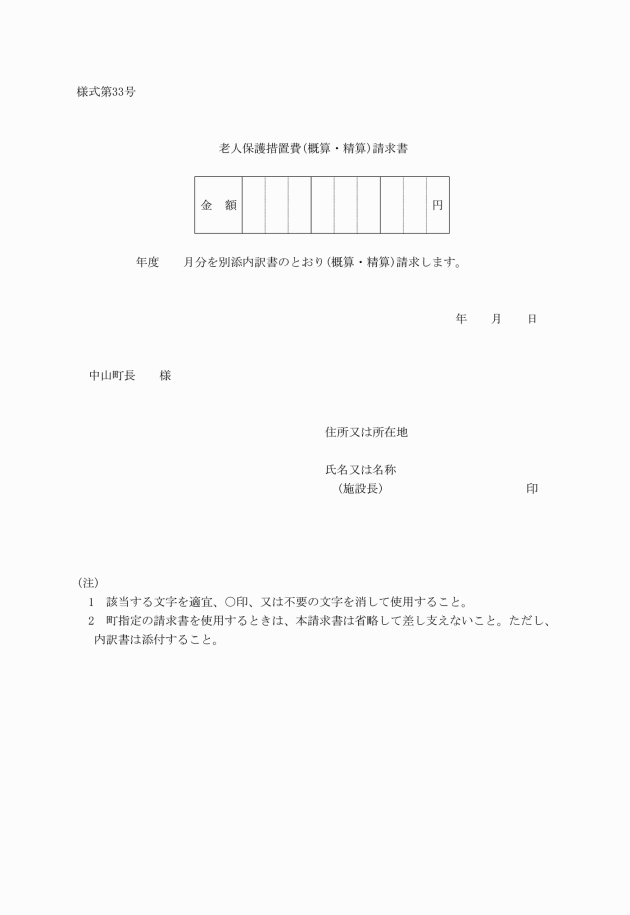

(措置費請求書)

第16条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7月までに老人保護措置費(概算・精算)請求書(様式第33号)により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第17条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに老人保護措置費(概算・精算)請求書により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。

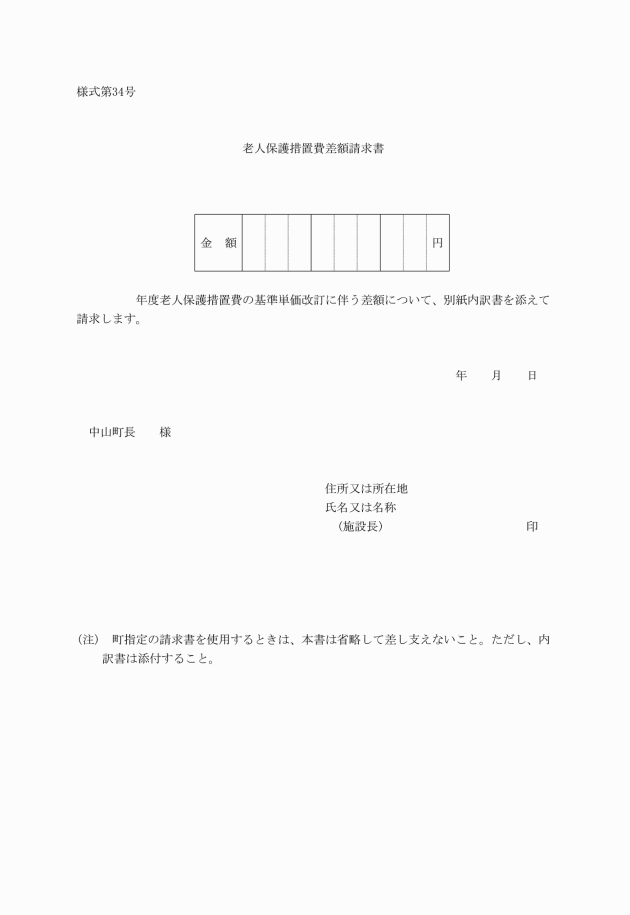

(老人保護措置費差額請求書)

第18条 老人ホームの長及び養護受託者は、措置費の単価の改正に伴い精算額に不足が生じたときは、単価の改正の通知があった日の属する月の翌月の7日までに、老人保護措置費差額請求書(様式第34号)により、当該措置をとった町長に請求するものとする。

附則

1 この細則は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月31日以前に、法第11条及び第28条第1項の規定により県が行った処分その他の行為は、平成5年4月1日以降は町が行った処分その他の行為とみなす。ただし、法に基づく措置に関する費用の支弁、負担及び費用徴収については、なお従前の例による。

附則(平成5年6月25日告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

附則(平成6年9月20日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

附則(平成7年7月20日告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

附則(平成11年3月1日告示第11号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日告示第21号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月15日告示第11号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月25日告示第9号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月15日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附則(平成22年3月10日告示第10号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月16日告示第77号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月4日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の中山町老人福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の中山町延長保育実施要綱、第3条の規定による改正前の中山町地域生活支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の中山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の中山町進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者に対する激変緩和措置給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の中山町障害者等通所サービス利用促進事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の中山町障害福祉サービス新事業移行促進事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の中山町障害福祉サービス事務処理安定化支援事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の中山町子ども手当事務取扱要綱、第10条の規定による改正前の中山町児童手当事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の中山町未熟児養育医療給付事業実施要綱及び第12条の規定による改正前の中山町防災センターの目的外使用許可取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第13条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

階層区分 | 徴収金の額(月額) | |||

1 | 対象収入額 | 270,000円以下 |

| 0円 |

2 | 270,001円以上 | 280,000円以下 | 1,000 | |

3 | 280,001円以上 | 300,000円以下 | 1,800 | |

4 | 300,001円以上 | 320,000円以下 | 3,400 | |

5 | 320,001円以上 | 340,000円以下 | 4,700 | |

6 | 340,001円以上 | 360,000円以下 | 5,800 | |

7 | 360,001円以上 | 380,000円以下 | 7,500 | |

8 | 380,001円以上 | 400,000円以下 | 9,100 | |

9 | 400,001円以上 | 420,000円以下 | 10,800 | |

10 | 420,001円以上 | 440,000円以下 | 12,500 | |

11 | 440,001円以上 | 460,000円以下 | 14,100 | |

12 | 460,001円以上 | 480,000円以下 | 15,800 | |

13 | 480,001円以上 | 500,000円以下 | 17,500 | |

14 | 500,001円以上 | 520,000円以下 | 19,100 | |

15 | 520,001円以上 | 540,000円以下 | 20,800 | |

16 | 540,001円以上 | 560,000円以下 | 22,500 | |

17 | 560,001円以上 | 580,000円以下 | 24,100 | |

18 | 580,001円以上 | 600,000円以下 | 25,800 | |

19 | 600,001円以上 | 640,000円以下 | 27,500 | |

20 | 640,001円以上 | 680,000円以下 | 30,800 | |

21 | 680,001円以上 | 720,000円以下 | 34,100 | |

22 | 720,001円以上 | 760,000円以下 | 37,500 | |

23 | 760,001円以上 | 800,000円以下 | 39,800 | |

24 | 800,001円以上 | 840,000円以下 | 41,800 | |

25 | 840,001円以上 | 880,000円以下 | 43,800 | |

26 | 880,001円以上 | 920,000円以下 | 45,800 | |

27 | 920,001円以上 | 960,000円以下 | 47,800 | |

28 | 960,001円以上 | 1,000,000円以下 | 49,800 | |

29 | 1,000,001円以上 | 1,040,000円以下 | 51,800 | |

30 | 1,040,001円以上 | 1,080,000円以下 | 54,400 | |

31 | 1,080,001円以上 | 1,120,000円以下 | 57,100 | |

32 | 1,120,001円以上 | 1,160,000円以下 | 59,800 | |

33 | 1,160,001円以上 | 1,200,000円以下 | 62,400 | |

34 | 1,200,001円以上 | 1,260,000円以下 | 65,100 | |

35 | 1,260,001円以上 | 1,320,000円以下 | 69,100 | |

36 | 1,320,001円以上 | 1,380,000円以下 | 73,100 | |

37 | 1,380,001円以上 | 1,440,000円以下 | 77,100 | |

38 | 1,440,001円以上 | 1,500,000円以下 | 81,100 | |

39 | 1,500,001円以上 |

| 次に掲げる額のうちいずれか低い額 (1) 対象収入額から1,500,000円を控除して得た額の40分の3に相当する額に81,100円を加えて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) (2) 140,000円 | |

備考

1 この表において「対象収入額」とは、徴収金の額の決定の日(以下「決定の日」という。)の属する年の前年(決定の日において当該年の収入の額が確定できない場合は、決定の日の属する年の前々年)の収入(町長の認定した収入に限る。)の額から当該年の租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の額を控除して得た額をいう。

2 当該被措置者の居室(月の中途において居室の変更があったときは、当該変更前の居室)の定員が次の各号に掲げる区分に該当するときは、徴収金の額(月額)の欄に掲げる額から当該欄に掲げる額の当該各号に掲げる割合に相当する額を控除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該欄に掲げる額とする。

(1) 3人 10分の1

(2) 4人 10分の2

(3) 5人又は6人 10分の3

(4) 7人以上 10分の4

3 徴収金の額(月額)の欄に掲げる額が措置に要する費用の額(一般事務費及び一般生活費(冬期加算に係る費用及び入院患者日用品費を除く。)の額を合計して得た額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合は、当該措置に要する費用の額を当該欄に掲げる額とする。

4 月の中途で措置の開始、変更(居室に係る変更を除く。別表第3において同じ。)又は廃止があった場合は、徴収金の額(月額)の欄に掲げる額に当該月において措置を受ける日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該欄に掲げる額とする。

5 養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定を受け、特別養護老人ホームへの入所申込みを行った者の徴収金の額(月額)は、この表及び第2項の規定にかかわらず、49,460円を上限とする。この場合において、上限額の適用を受ける者がその適用を受ける期間は、その適用を受けた月から12月以内とする。

6 やむを得ない措置(法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に定める措置をいう。)による被措置者の徴収金の額(月額)は、介護保険法に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額から法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を減じて得た額とする。ただし、その額を支払うことにより次の各号のいずれかの状態になる者については、0円とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護が必要な状態

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。以下「支援給付」という。)の受給が必要な状態

別表第2(第13条関係)

扶養義務者費用徴収基準

| 階層区分 | 徴収金の額 (月額) | ||

A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者 | 0円 | ||

支援給付を受けている者(以下「被支援給付者」という。) | ||||

B | 市町村民税非課税 | 0 | ||

C1 | 所得税非課税 | 均等割課税 | 4,500 | |

C2 | 所得割課税 | 6,600 | ||

D1 | 所得税課税 | 所得税額 | 30,000円以下 | 9,000 |

D2 |

| 30,001円以上80,000円以下 | 13,500 | |

D3 |

| 80,001円以上140,000円以下 | 18,700 | |

D4 |

| 140,001円以上280,000円以下 | 29,000 | |

D5 |

| 280,001円以上500,000円以下 | 41,200 | |

D6 |

| 500,001円以上800,000円以下 | 54,200 | |

D7 |

| 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700 | |

D8 |

| 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000 | |

D9 |

| 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900 | |

D10 |

| 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500 | |

D11 |

| 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800 | |

D12 |

| 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,600 | |

D13 |

| 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200 | |

D14 |

| 6,270,001円以上 | 措置に要する費用の額 | |

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 市町村民税非課税 扶養義務者の所得について決定の日の属する年度(決定の日が4月1日から6月30日の間の場合にあっては、決定の日の属する年度の前年度とする。第3号及び第4号において同じ。)の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する減免があった場合は、所得割の額から当該減免に係る額(当該減免に係る額が所得割の額を超えるときは、当該減免に係る額のうち所得割の額に相当する額)を控除して得た額を所得割の額とする。この表において同じ。)を超えるときは、均等割の額から同法第323条の規定による市町村民税の減免に係る額のうち所得割の額を超える額を控除して得た額とする。)及び所得割の額がないときに、当該扶養義務者をいう。

(2) 所得税非課税 扶養義務者の所得について所得税額がないときに当該扶養義務者をいう。

(3) 均等割課税 扶養義務者の所得について決定の日の属する年度の所得割の額がないときに、当該扶養義務者をいう。

(4) 所得割課税 扶養義務者の所得について決定の日の属する年度の所得割の額があるときに、当該扶養義務者をいう。

(5) 所得税課税 扶養義務者の所得について所得税額があるときに、当該扶養義務者をいう。

(6) 所得税額 決定の日の属する年の前年(決定の日において当該年の所得税の額が確定できない場合は、決定の日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定による計算(当該計算に当たっては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第41条の2並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)により得られた所得税の額をいう。

2 扶養義務者が2人以上の被措置者の扶養義務者であるときは、最初の被措置者について扶養義務者から徴収することとされる徴収金の額を当該扶養義務者から徴収する徴収金の額とする。

3 徴収金の額(月額)の欄に掲げる額が措置に要する費用の額(被措置者が徴収金を徴収される場合は、当該措置に要する費用の額から当該被措置者が徴収される徴収金の額を控除して得た額)を超える場合は、当該措置に要する費用の額を当該欄に掲げる額とする。

4 月の中途で措置の開始、変更又は廃止があった場合は、徴収金の額(月額)の欄に掲げる額に当該月において措置を受ける日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該欄に掲げる額とする。

5 徴収金の額(月額)が、その月における被措置者にかかる当該措置に要する費用の額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収金の額(月額)を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該措置に要する費用の額とする。

6 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として徴収される場合には、この表による徴収金の額の一部又は全部を免除することができる。